2023-07-12

対策したいのはハクビシン。猫くらいの大きさ。木登りや綱渡りが得意。今年は間に合わないので来年に向けて電気柵を設計する。家庭菜園の場合、囲いたい場所が狭く複数ある。市販品は数万円と高価すぎる。本体1セット¥5000程度になるよう中国製バイクの点火回路を流用して仕上げる。Arduino nano(¥500)、イグニッションコイル(¥500)、フォトダイオード(20個¥300)、点火回路(DC-CDI ¥1500)をAliexpressで注文した。アース棒、ワイヤー、支柱等はテストに必要無いので後回し

仕様構想:

・電源はAC-DCアダプター/バッテリー駆動可

・時刻によるON/OFF(家庭菜園は住宅地にあるので昼間夜行性動物の被害に遭う事は絶対にないため)

・明るさによるON/OFF

・バッテリ電圧警告ランプ

・高電圧出力間隔可変

・設定値変更のための表示装置(LCD)、ロータリーエンコーダー

バッテリの種類により電圧計警告値は異なる等設定値変更機能が必要

・Arduino使用

最終形の回路図は以下のリンクを参照

キット化して販売しているが売り切れたら販売終了予定

どれも1シーズン運用して問題が起こらないことを確認している

電気柵テスター

電気柵インジケーター

2ピンイグニッションコイル用パルス発生回路

電気柵パルス発生回路デジタル版

電気柵パルス発生回路タイマーIC版

高電圧モジュールを電気柵にする間欠スイッチ

2023-07-17

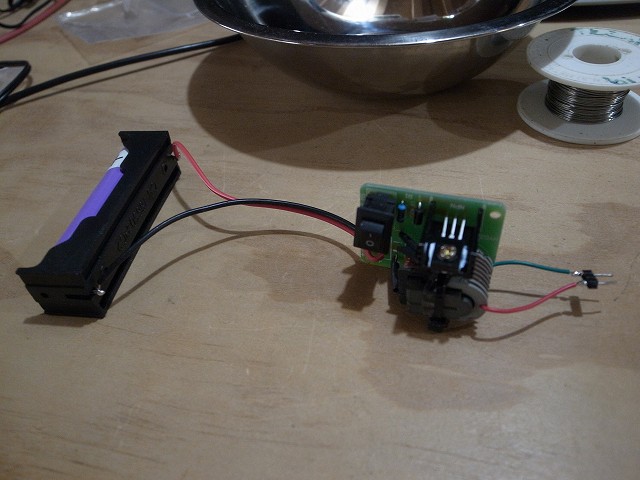

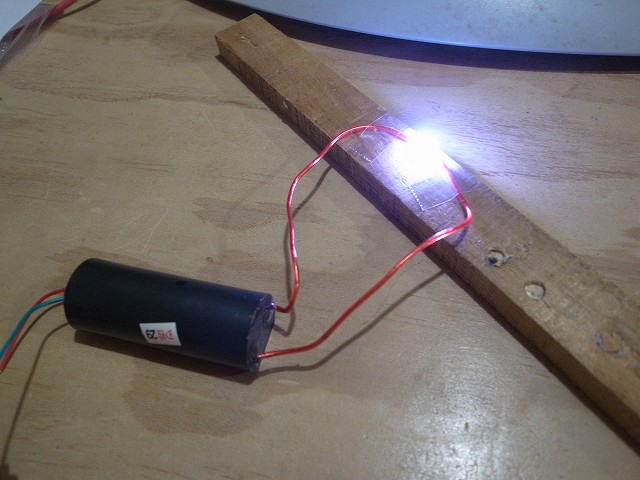

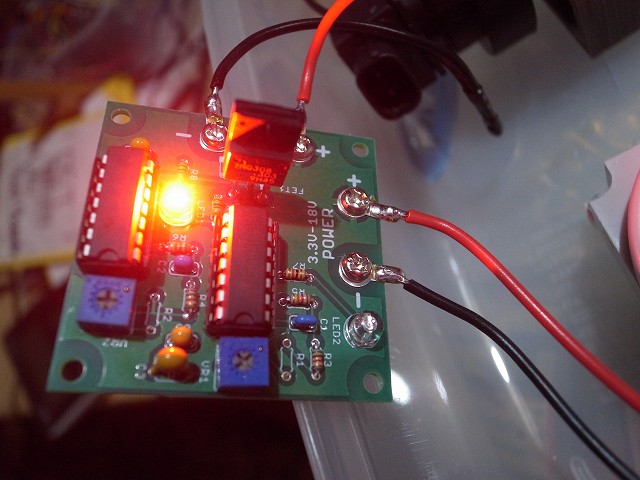

中国製の高電圧発生キットを買って試してみた。2個で¥500しない

3.7V18650リチウムイオン電池 OK

5.0V 2A AC-DCアダプター NG

3.3V 2A AC-DCアダプター OK

電源電圧3.7Vの時2.4Aも流れる

電気柵用の物では無いので連続してスパークする。15kVらしいのだがコイルのエナメル線が細くて耐久性が不明

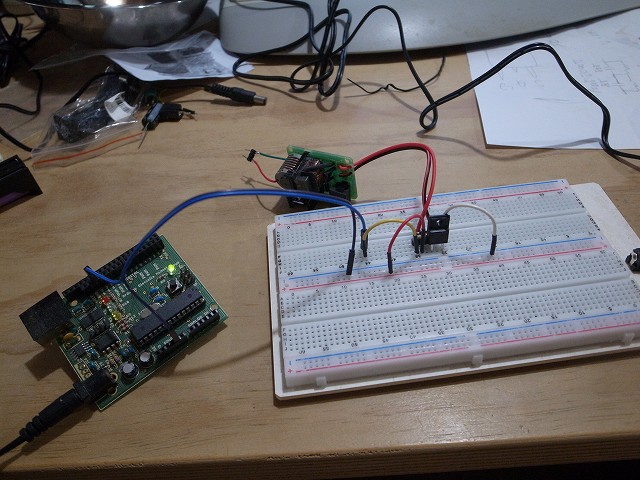

電気を食いすぎるのでArduinoで1/100秒だけONする。FETはNchMOS 7N0308。Arduinoは5.0V、FETのゲートは間に100Ω抵抗を入れてArduinoの13番ピンに接続。スケッチはBlinkの点灯時間を10msecに変更しただけの物。電源が5Vと3.3Vの2個必要になる。3.3VだけだとArduinoが動かないしFETのゲート電圧も足りない

2023-07-18

データシート上では仕様を外れるがFETは3.3Vでも動作するようなのでArduinoをPICに置き換えた。PICは12F1822で3.3Vで動作可能。これで3.3V単一電源となった

2023-07-20

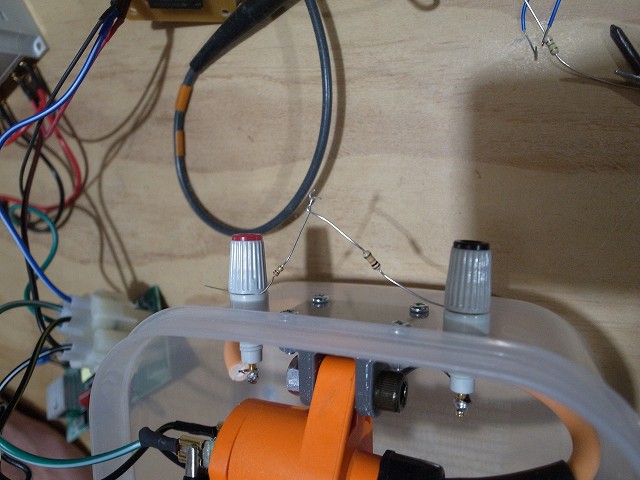

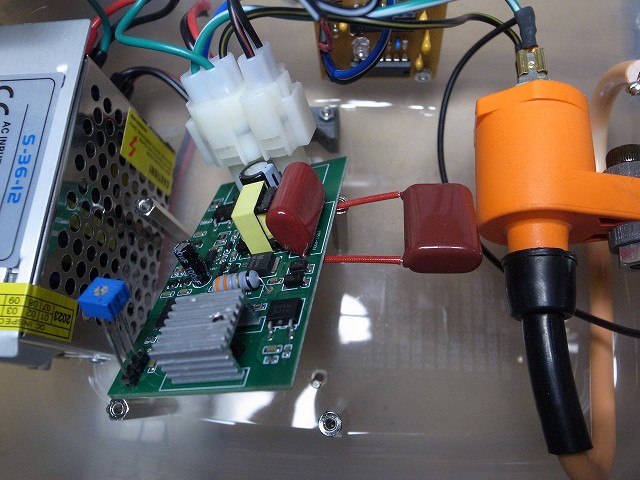

CDIとイグニッションコイルが届いた。イグニッションコイルの構造はトランスそのもの。トランスの二次側となるスパークプラグ用の端子と一次側の端子が2つ。二次側の端子が1つ足りないが一次側のアース端子(たぶん緑色の方)と共通の単巻トランスになっている

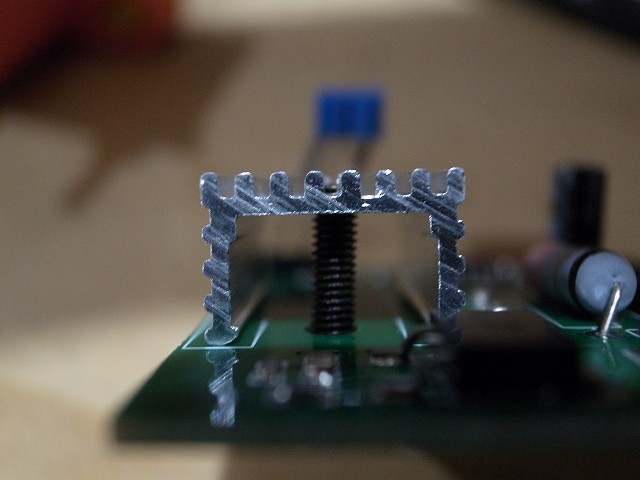

CDIのヒートシンクは何のためにあるのか謎。基板の銅箔と接触しているわけでもない。樹脂で固めたときの放熱性向上のためだろうか。これはケースに入っていないが普通のCDIはケース入りで黒や透明の樹脂で固めてある

CDIの仕組みはバッテリーの12Vを300V程度に昇圧するDC-DCコンバーター。それに加え300Vをコンデンサーに蓄えその電力をエンジンの回転に合わせてサイリスターでイグニッションコイルの一次側に流す機能を持っている。電気柵として使った時にいらなくなるものは進角の仕組みだけなので無駄になる回路が殆ど無い

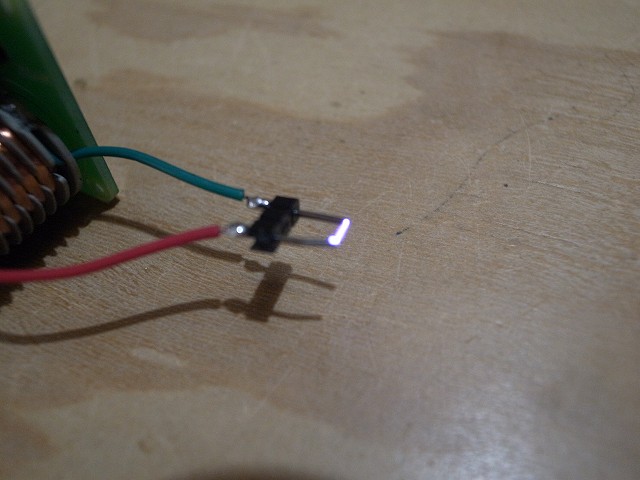

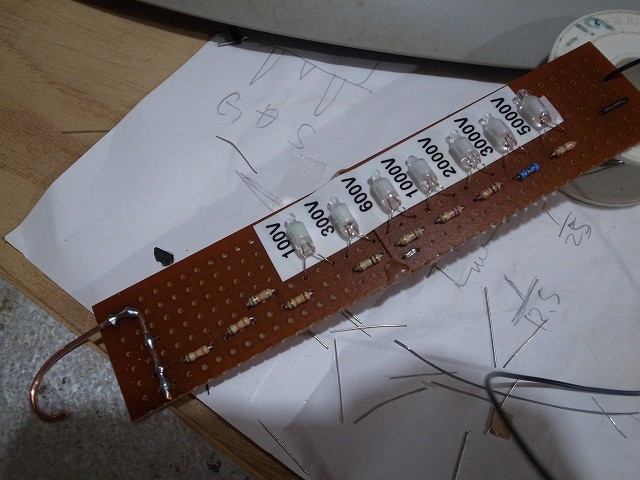

検電器も作った。回路はここにある物(リンク切れするかもしれないので切れていたら記事のタイトル「電気柵用高圧検電器の製作」で検索)そのまま。直列に接続した抵抗の電圧降下がネオン管の発光電圧(60~90V程度)を超えると点灯するしくみだが単純計算ではなさそうな抵抗値になっている。他にも中国製の検電器の抵抗値も調べてみたが同様。抵抗値は実験で求めたものかもしれない

2023-07-21

鉄板に電気を流してみる。一番隙間の小さい部分でスパークするかと思ったがコイルが鳴くだけで何も起こらなない。検電器で計測すると約1000Vしかない。静電容量のある物を取り付けると電圧がかなり下がってしまうようだ。とりあえずこのまま実験してみる

2023-07-22

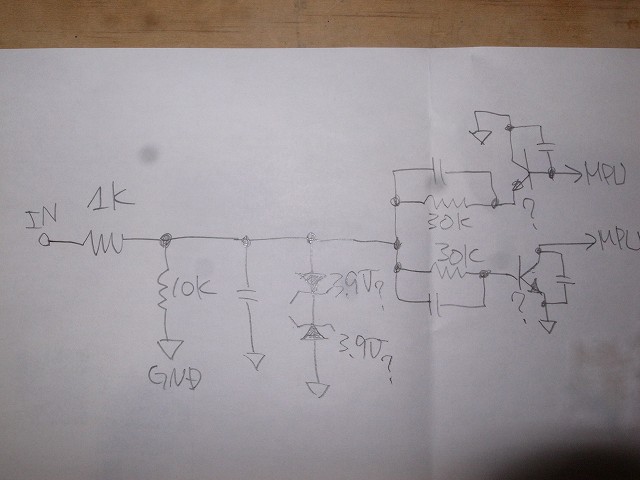

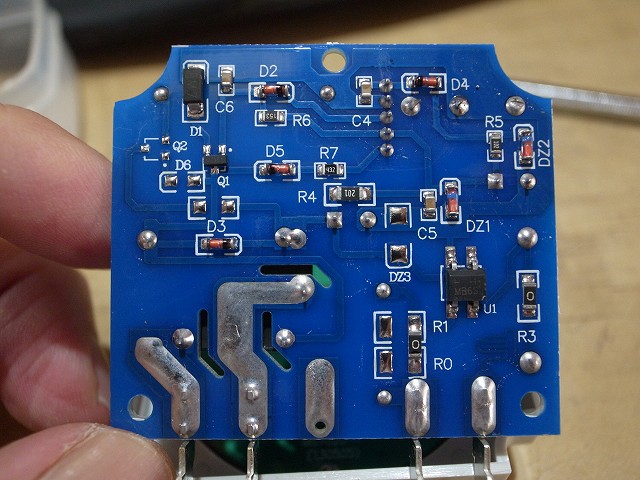

CDIの入力回路。コンデンサーの容量は不明。他にも?が付いている物は素子のマーキングだけでしか判断できないので違っているかもしれない

足を付けて...

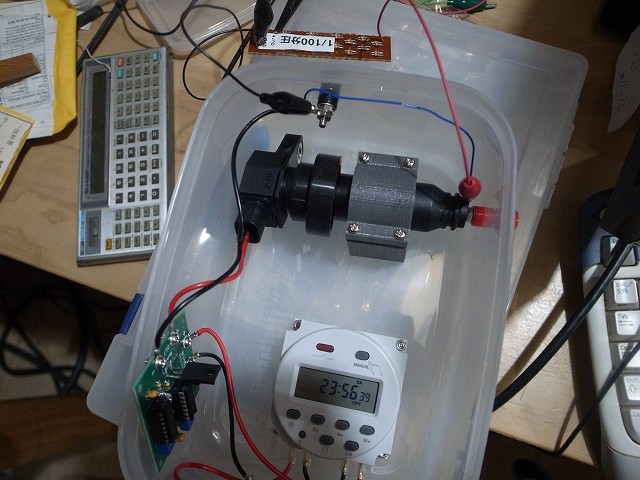

こんな感じに設置

ハクビシンの通路になっているがしばらく現れていない。どこか別のえさ場を見つけたのであればそれが無くなるまで多分来ない

2023-07-28

支柱は塩ビ管や異形鉄筋が流用出来ないか検討したが専用品を買ったほうが安い。1本¥160。黒い樹脂ガイシは50個で¥1380。若干割高になる20個入りの物もある

中国製の電線。ポリエチレンか何かの芯線にステンレスの細い単線を数本巻き付けた物。Amazonで¥3029。長さは500m。使い切れない

電線が折れ曲がるところは外側に紐で引っ張っておく。山間部に住んでいるハクビシンは電気柵のことを知っていると思う。タコ糸でも張っておけば侵入しないはず

アース棒はハンマードリルで下穴をあけておかないを埋め込めない。1カ月近く雨が降っていないので土が固い。少なくとも地下20cmまでには水が全くない。ドリルに着いた土は白く乾燥している

電圧は300V程度しか出なかった。¥200の高電圧発生装置ではダメという結論。CDIを使うほうは部品の到着待ち

2023-07-30

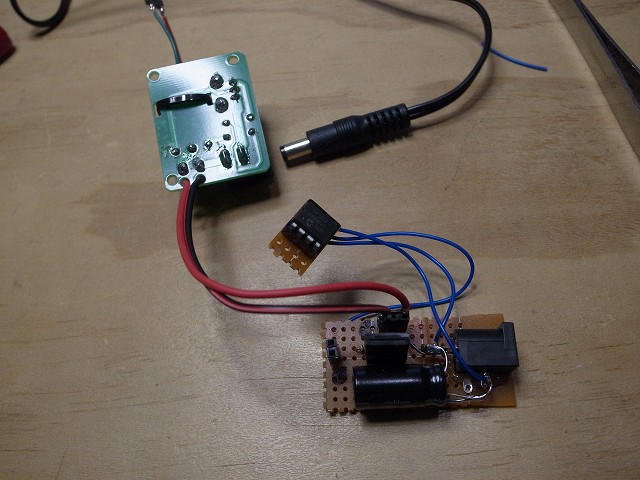

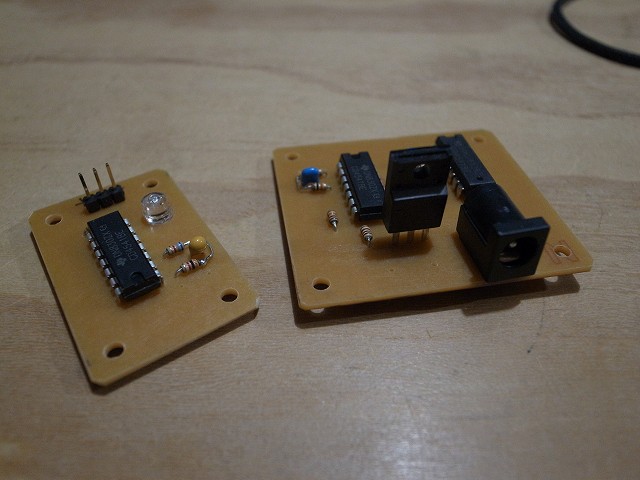

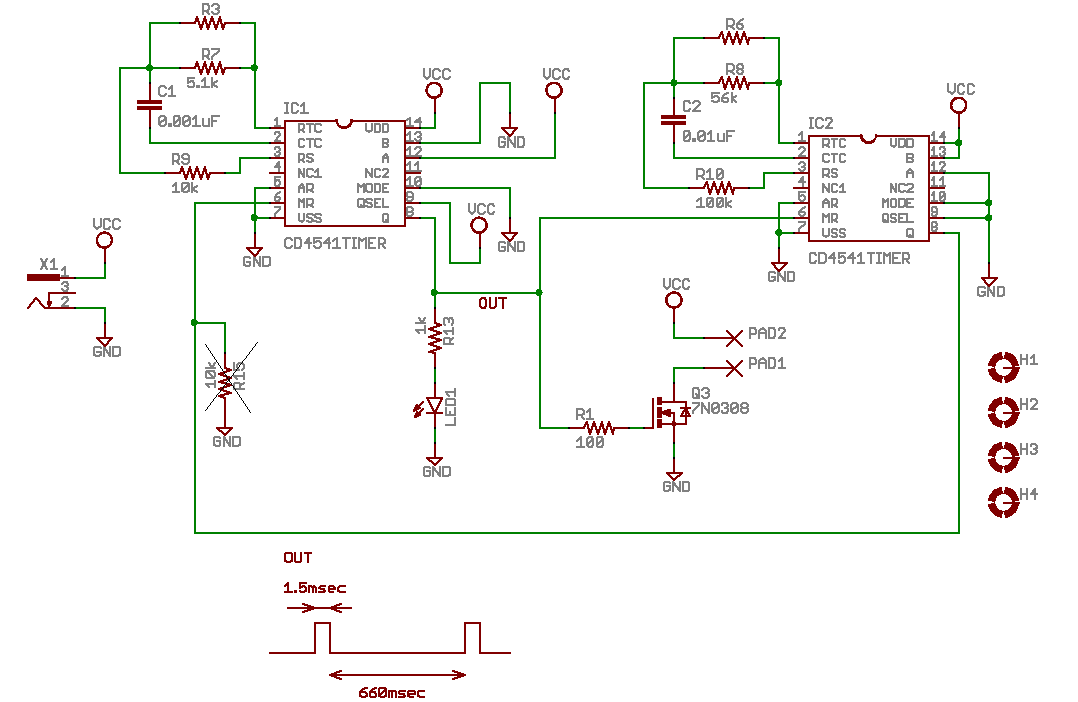

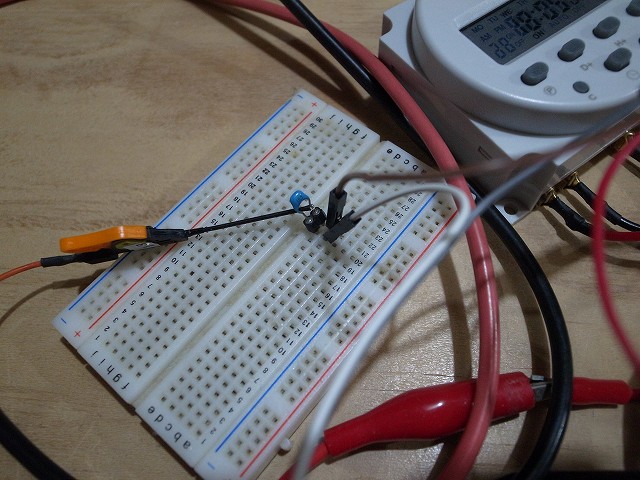

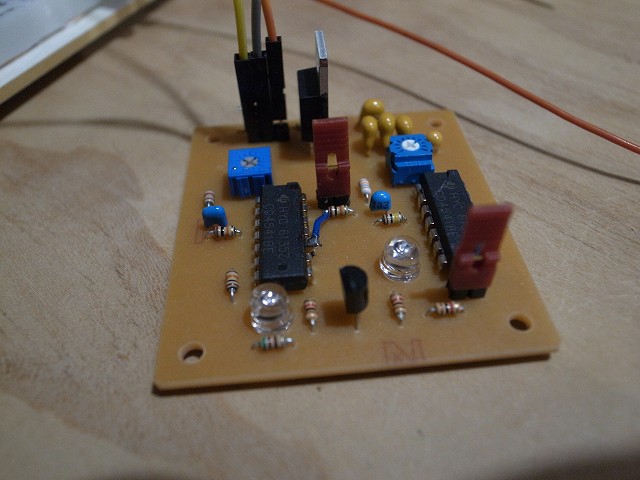

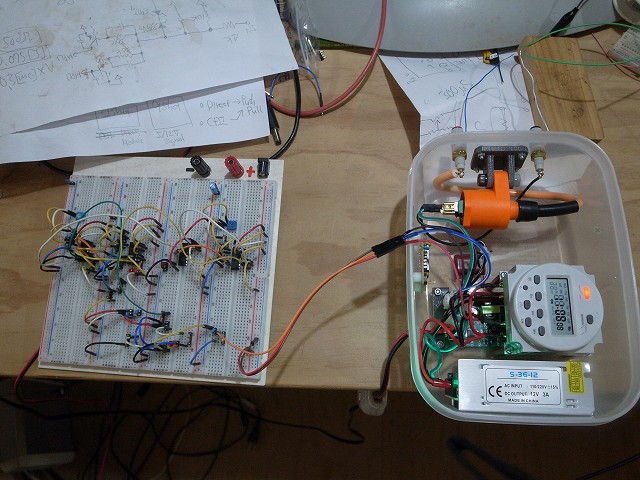

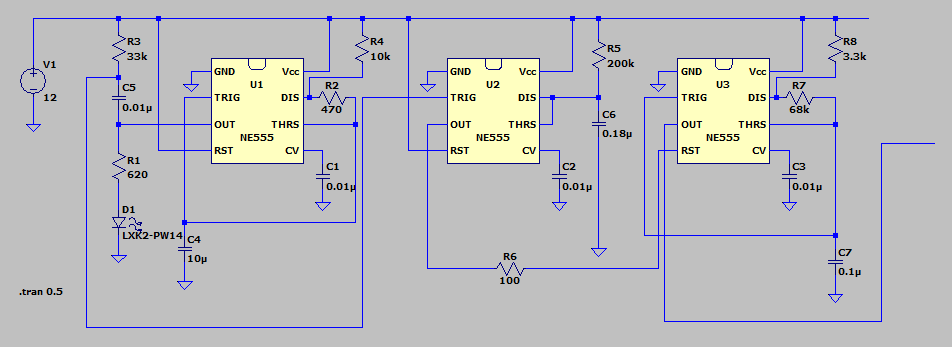

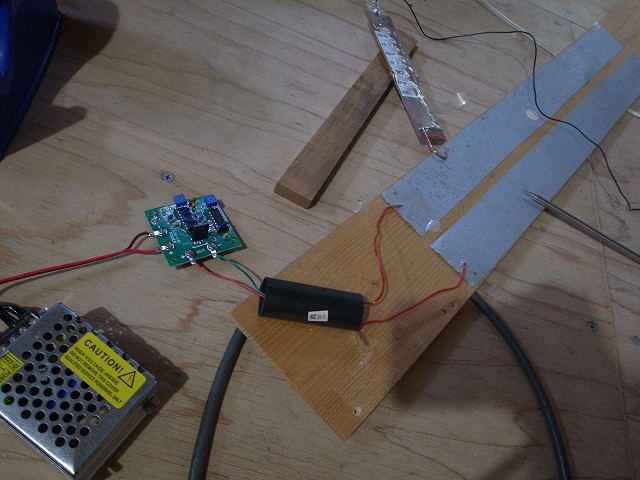

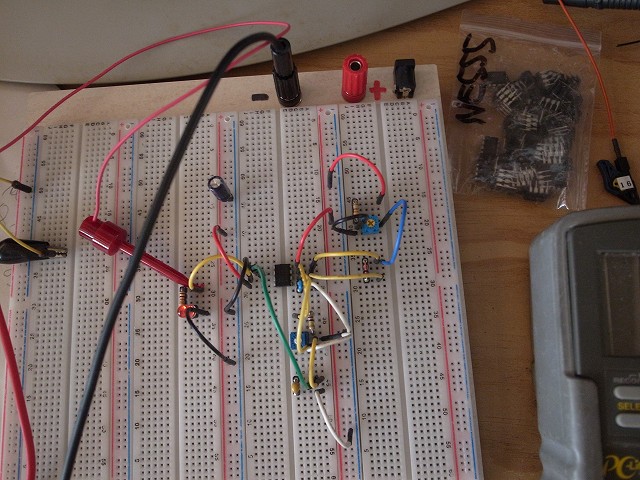

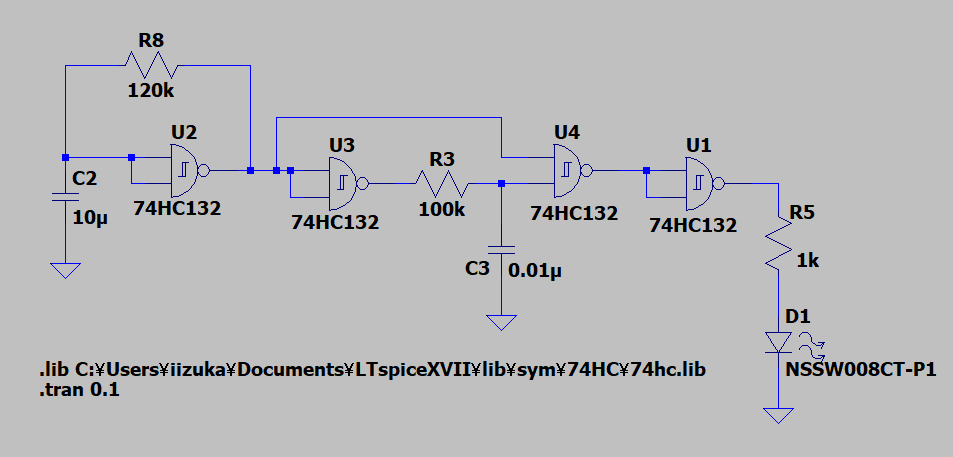

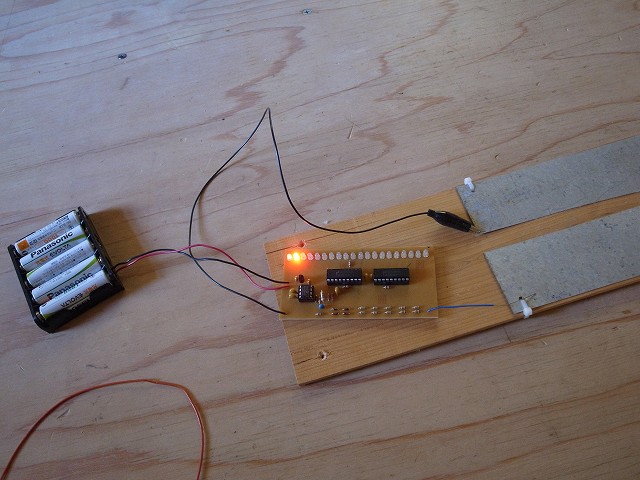

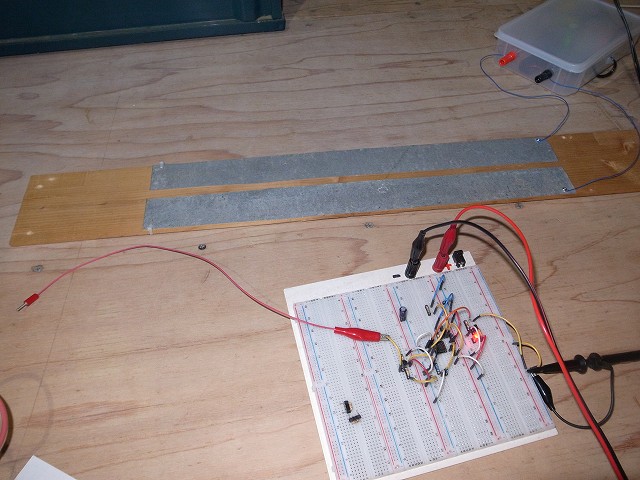

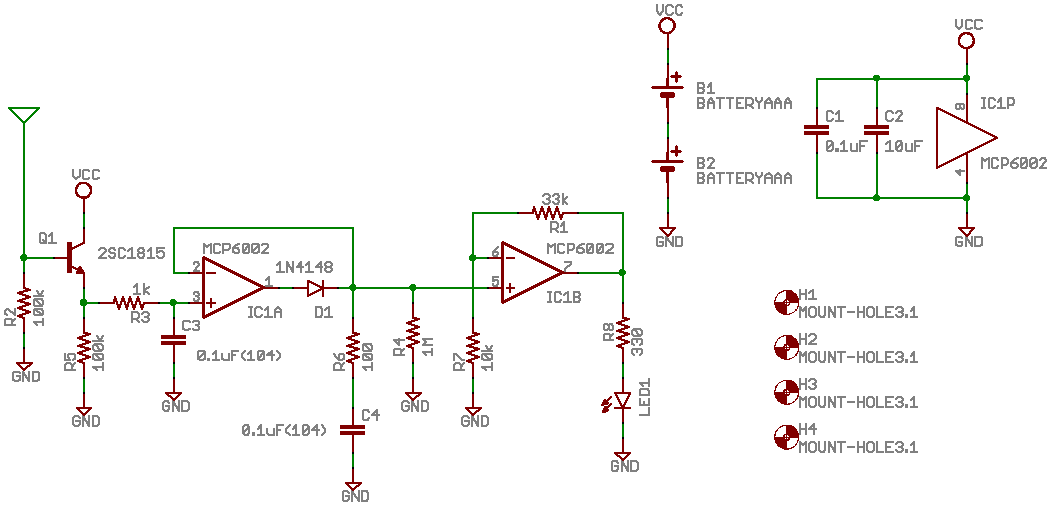

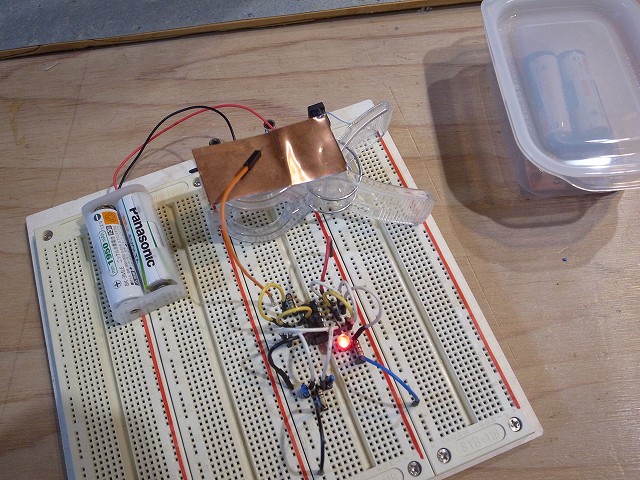

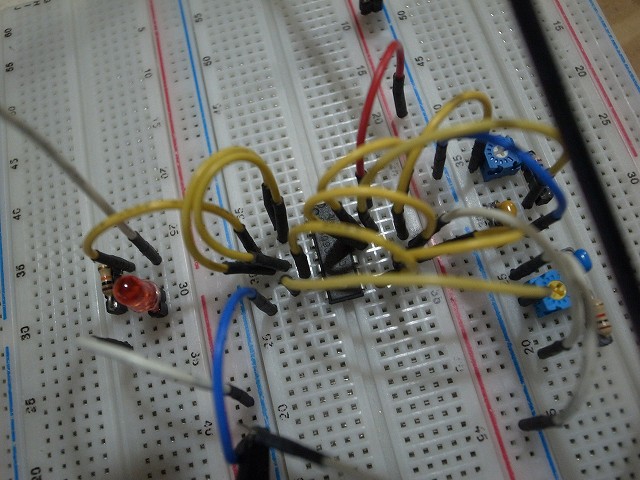

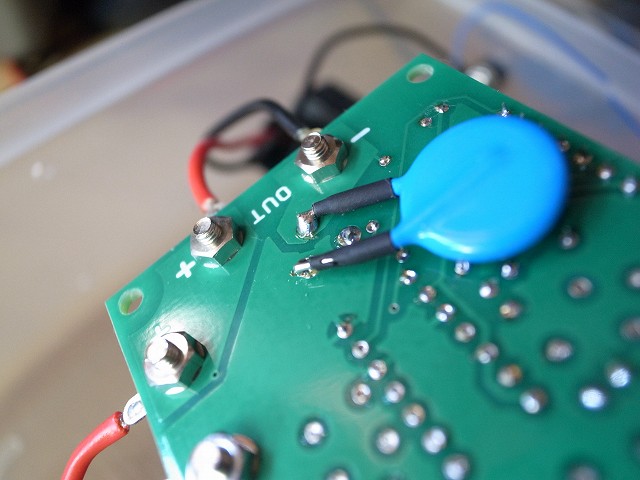

パルス発生回路を2種製作。ICを1個だけ使った物はCDI用。2個使ったほうは高電圧発生装置用

高電圧発生装置用のパルス発生回路。R15は有っても問題無いが不要。R3,R6は抵抗値の調節用なので不要。Q3のFETはN-ch。この回路の電源電圧は3.3~18V。3.0Vでもたぶん動く。但し中国製の高電圧発生装置の動作電圧を使う場合は3.3V~4.2Vなのでそれ以上の電圧にしてはいけない。PAD2,PAD1の所に装置を接続する。電源電圧が低いときはFETのON抵抗は大きい

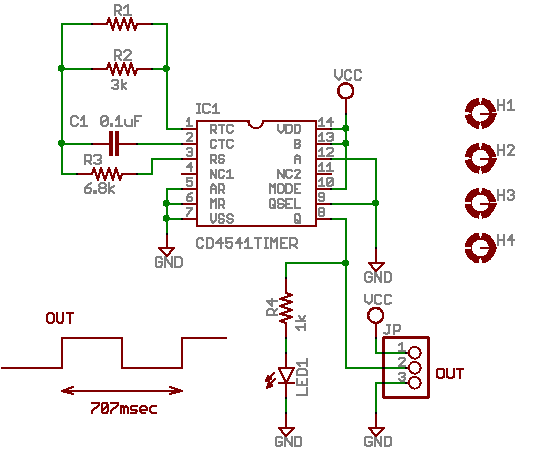

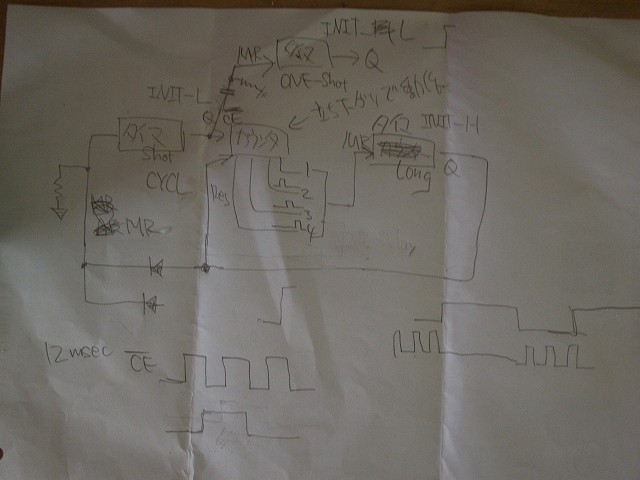

CDI用のパルス発生回路。これは50%duty。CDIは波形の立ち上がりだけで動作するはずなのでdutyは何でも良い (追記)違っていた この回路は動作せず

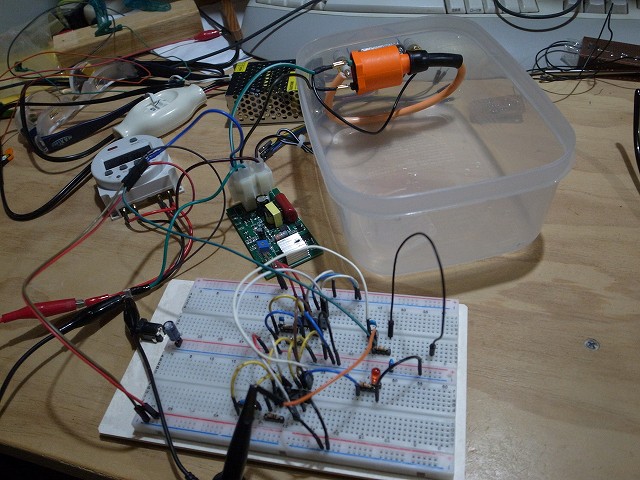

2023-08-06

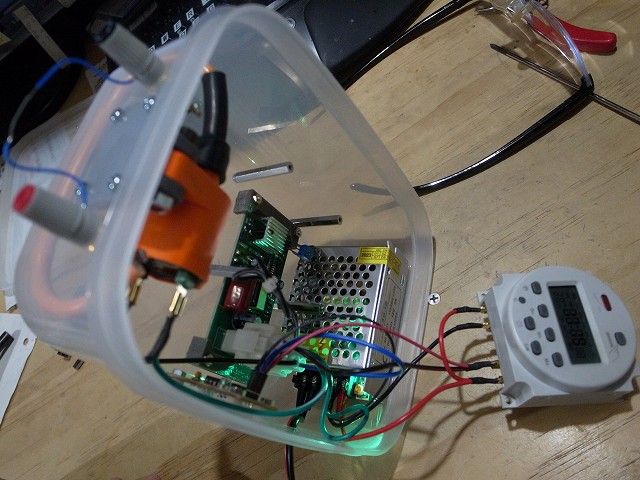

高電圧発生装置用をケースに入れた

ぶどう棚と柵の上の単管パイプ間に電圧がかかっている。ジャンプしてぶどう棚に飛び移れば感電しないが矢印の個所はかなり接近しているので飛んだりしないと思う。ぶら下がっている茶色いものは住民のいなくなったキイロスズメバチの巣。蜂は夜間活動しないので夜行性動物には効果が無いようだ

2023-08-07

ほぼ市販品を組み合わただけなので問題無く動作するだろうと思いいきなりケースに入れてしまったが火花飛ばず。テスターで計測するとコンデンサ両端の電圧は180V程度ある。パルス信号に合わせて電圧も変動している。実際のエンジンとは違っている所は

・CDIの点火信号入力はピックアップコイルのはずなので電圧が正負にふれるが自作のパルス発生回路は方形波なので負側に振れない

・点火信号は0.8Hz50%デューティーでパルス幅がエンジンよりは異常に長い

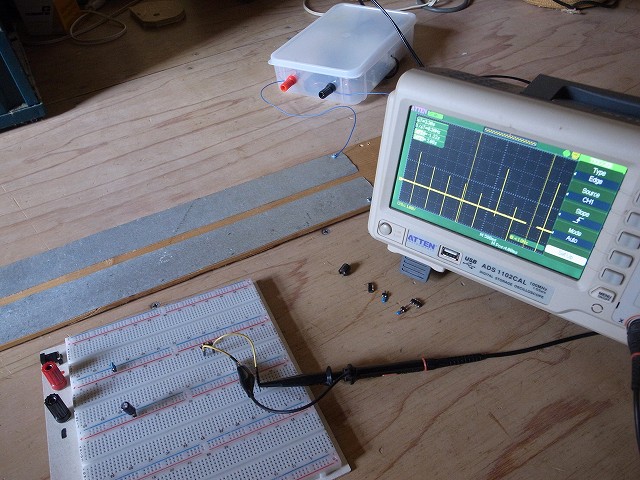

いったんケースから出してオシロスコープで調べる。

2023-08-08

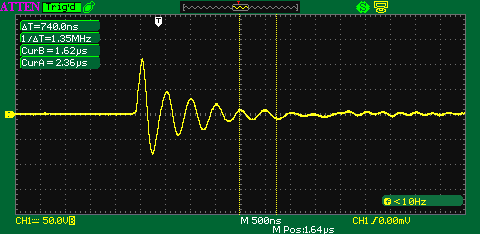

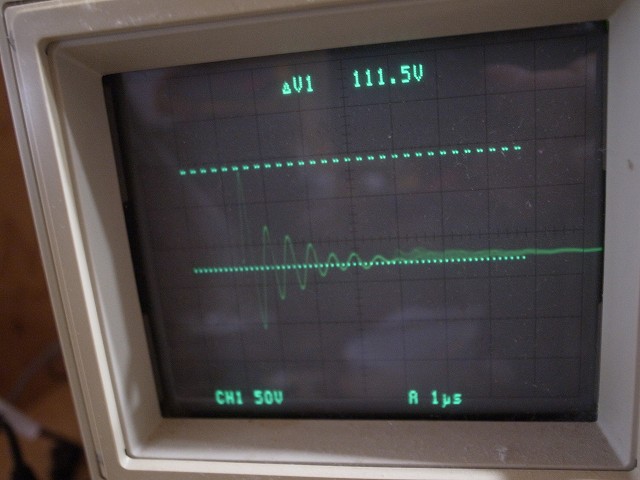

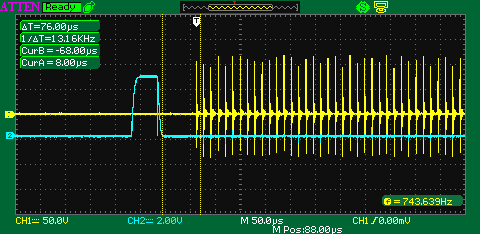

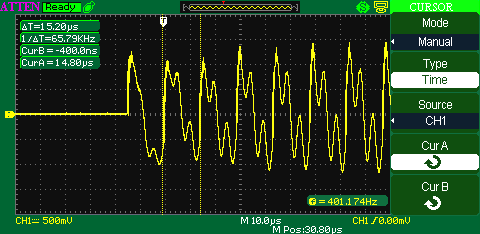

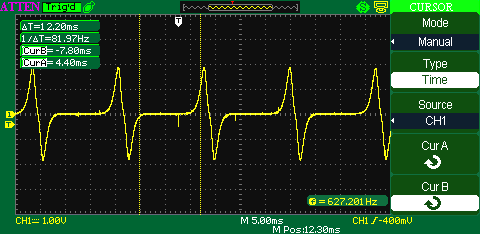

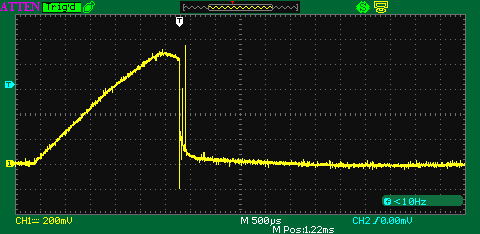

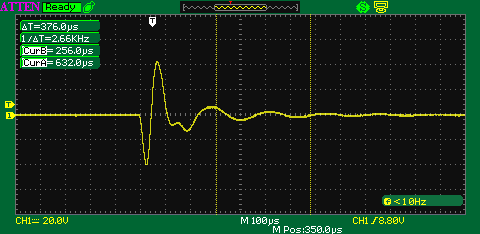

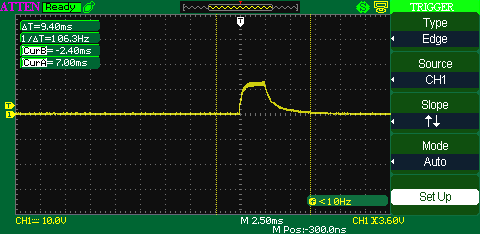

イグニッションコイル一次側の波形。ピーク電圧は110V程度。コイルが正常なら火花は飛んでくれそうなものなのだが...

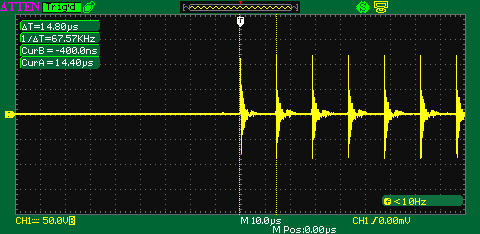

何故かそれが15μ秒毎に発生

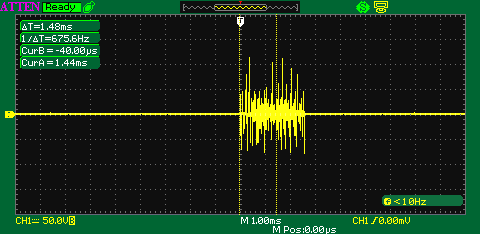

それが2.5ms続く。波形の高さが一定では無いのはサンプリングレートの影響。0.8Hzとかいった低速ではCDIが正常に動作してくれないのかもしれない

2023-08-09

オシロスコープのx10倍プローブ設定が間違っているかもしれないのでアナログオシロでも確認。デジタルオシロと同じ

電圧をスライダックとトランスで落とし一次側に交流電圧をかけてその二次側電圧を計測してみる

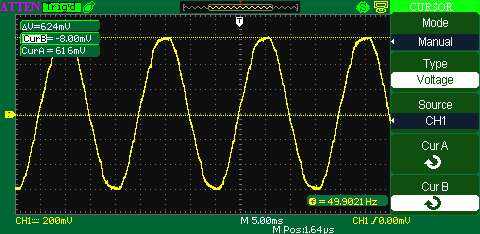

一次側。ピーク電圧600mV

二次側。ピーク電圧3V。もっと電圧は上がりそうなものなのだが...

一次側インダクタンス。52.9μH

二次側インダクタンス。1116mH。インダクタンスは巻き数の2乗に比例するので二次側は一次側の145倍巻いてあるという計測結果

実験用電源に変更。電流は0.1Aも流れない。瞬間的に電力を必要とするものなので電流計を見てもあまり意味は無い

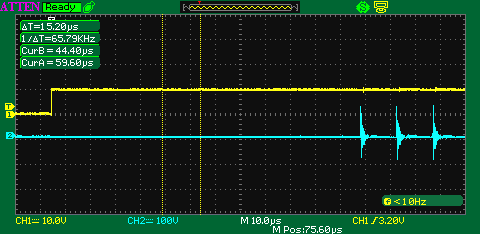

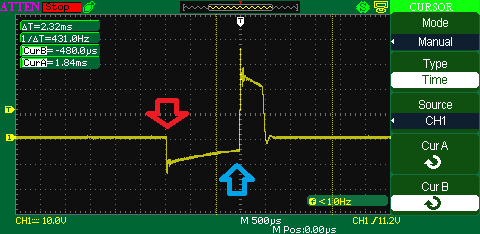

100μ秒程度遅れているがパルス発生回路の立ち上がりで動作している。CDIの半固定抵抗を回すとこの遅れが変化するのかと思ったが違うようだ

Arduinoで5Vの50μ秒パルスを発生させてみた

結果は同じ。送れ時間はだいぶ変わったが一次側の波形は同じ

抵抗で分圧して二次側の電圧を計測。1M + 10k の組み合わせ。つまり1/100

抵抗で分圧して電圧を計測。計測値は1.5V程度なので100倍して150V。 どうしてよいかわからず。CDIを止めてダイレクトイグニッション方式に変更してみることにする。ダイレクトイグニッションはイグニッションコイルに電子回路が含まれている。形状はすごく大きなプラグキャップ。素直な設計の物は3端子で12V電源と点火信号線。信号線に送るパルス幅はECU側で制御するので今回使った50%デューティーのパルス発生回路は使えない。2端子方式の12Vを直接ON/OFFするタイプやイグニッションコイルから信号を返す4端子以上の物もある。CDIは古い車両にしか使われていない昔の点火方式。今の4輪は全部ダイレクトイグニッション。2輪はイグニッションコイルが別体になっているが電子回路上はダイレクトイグニッションと同じ

2023-08-10

交流信号での動作確認をやっていなかったのでArduinoのパルス出力に直列に0.1μFのコンデンサを入れた。これで動くようになった。信号は負側にも振れないとダメという事だ。0.8Hzの50%デューティーの出力にコンデンサを入れた物はダメ。つまりパルス幅が長すぎてもいけない

高電圧発生装置用のパルス発生回路の出力にコンデンサを入れた物では動作する。パルス幅1.5msec、周期約0.7秒。エンジンのピックアップコイルの波形よりかなりゆっくり。あとはCDIの耐久性をテストすれば完了。電気柵は出力がOPENのまま使われるのでスパークプラグより条件が悪い。火花が飛ばなければ投入した電力をコイルの銅損等によって消費するしかない

2023-08-14

ダイレクトイグニッションコイルが届いたので動作確認。鉄心が入っているので結構重い。Aliexpressで一番安いやつを探した。¥1746。コネクターは型番が分からないので自動車用の 1500-0106-2.0 端子に熱収縮チューブを被せた物を使った。これもAliexpressで購入できる

ピン配列。年式は分からないがトヨタプリウス用らしい。入力端子のインピーダンスが低くタイマーICでは直接駆動できなかった。回路は基板を作ってから掲載する。信号の立ち上がりで充電開始(実際に蓄えられるのは磁力)信号線の立下りでスパークする。プラグ側の端子との抵抗値を計測するとどれも2MΩ以上ある。つまり二次側のコイルの一方はスパークプラグ、もう一方は何らかの回路を経由して電源に接続されていることになる。今のエンジンは物によっては点火したのか失火したのかをイグニッションコイルで検知できるらしい。点火すると燃焼室内のイオン濃度が上がり電気を通しやすくなるのでスパークプラグのギャップ間に適当な電圧を印加すると電流が流れる、失火するとイオン濃度が上がらないので電流は流れないという仕組み。この機能を実現するためにはイグニッションコイルの二次側を直接電源に接続することは出来ない。+12Vの端子の隣は点火/失火の状態を返す信号線と思われる

2023-08-15

プリウスのイグニッションコイルが点火するパルス幅は0.5~1.3msec。ギャップ間を広げると点火に必要な電圧が上がるので0.5msecでは点火しなくなる。ギャップ間を10mmにすると0.7msec必要。上限は磁気飽和しないように制限しているのだと思う

2023-08-16

CDI方式は完成

20mmくらい飛ぶ

柵に接続して耐久テスト。PM11:30~AM4:30まで通電。柵線の下は防草シートを敷かないと3日に1回草刈りをすることになる。今年は少雨で殆ど雑草が伸びなかった

2023-08-27

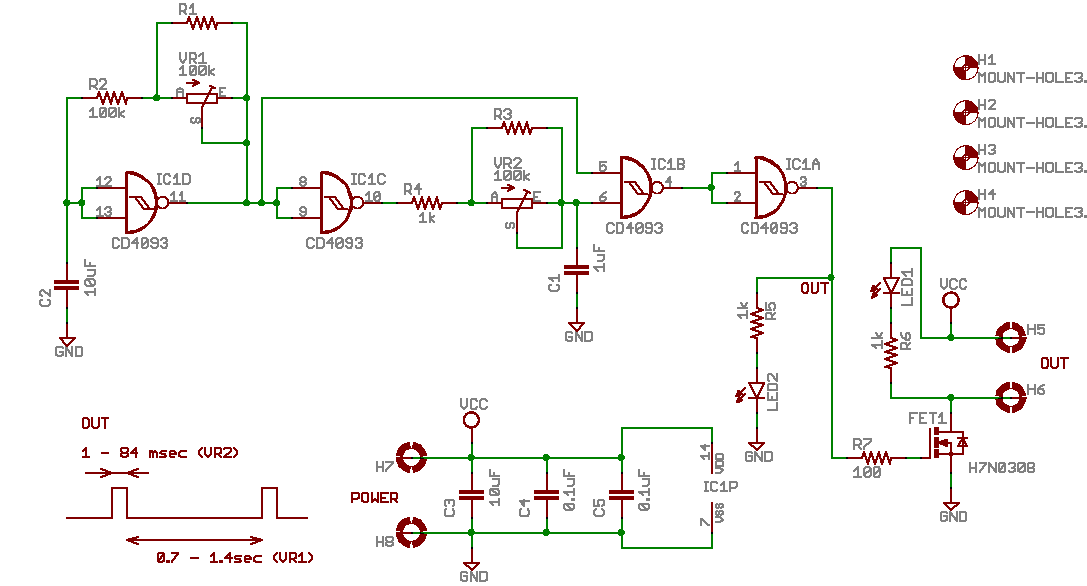

ダイレクトイグニッションコイル用のパルス発生回路

2023-08-29

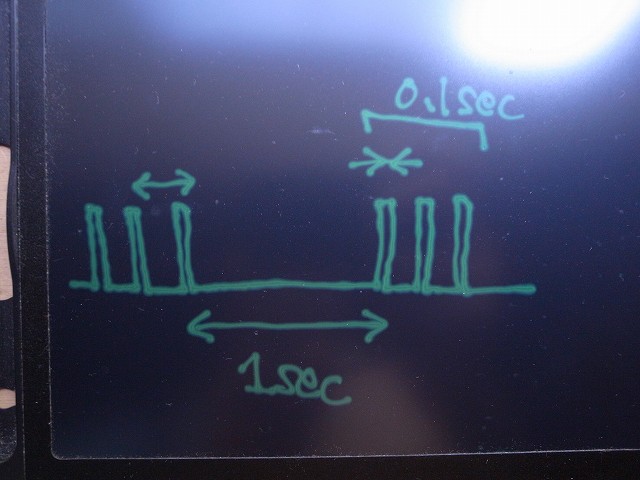

ダイレクトイグニッションコイルは威力が弱いのでこんな点火信号にして強化する必要があると思う。猫除け程度なら単発でよいと思うがそれ以外は害獣の食欲に勝る威力が必要。10000rpm回るエンジンに対応できるなら毎秒 10000 / 2 / 60 = 83[回/秒] 点火できる。0.1秒間なら8回の電撃を与えられる。設定が必要な時間はこの図の矢印の個所。タイマーが3つ必要になる

タイマーICとジョンソンカウンター(CD4017)を組み合わせれば汎用ICで出来そう。マイコンでパルスを生成するほうが回路は簡単になるが汎用ICでやると

・電源電圧5Vの制約から解放されるのでノイズ耐性が強化できる

・開発書き込み環境がいらないので複製が容易になる

といったメリットもある

2023-08-31

しばらく姿を見なかったがまた現れた。しかもかなり早い時間帯に。明かりが外に漏れて物音もするはずなのだが... 山の食料が少なくなってきたか? ブドウは道路側を除いて収穫は終わっている

2023-09-07

コンデンサーを追加。容量、耐圧は同じだが若干大きい。柵線につないだ時の電圧はダイレクトイグニッション方式を含め全部完成したときに計測する。同時に計測しないと柵線に接触している草などの影響が同じにならない。収穫するものは残っていないが耐久テストのため柵線はそのままにしてある

2023-09-09

コイルに磁石を近づけて回転させた時の波形。ピックアップコイルの波形はこれと同じになるはず

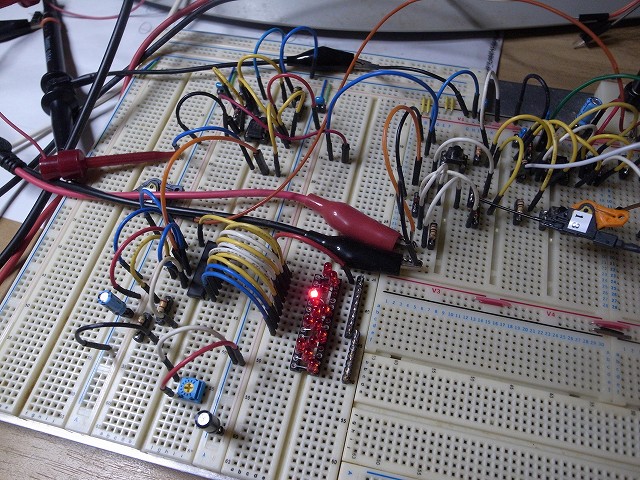

ジョンソンカウンターCD4017が届いたので連発パルス発生回路の実験

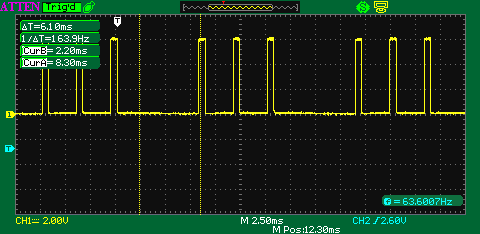

これは3連発。オシロスコープの画面に収まらないので周期は実際より短くして実験している。カウンターは最大9カウントなので1~9連発まで可。オシロスコープで見ると連発になっているが連射速度は高速なので野生動物は単発としてしか認識できない

ダイレクトイグニッションコイルの消費電力。電源間に0.1Ωの抵抗を入れてその電圧降下を測定している。ピーク電圧800mV程度あるのでピーク電流は800[mV]/0.1[Ω]=8[A] パルス1発分 800[mA] / 2 x 14.5[V] x 2/1000[sec] / 2 = 12[ミリジュール] CDIが1発24ミリジュールなのでかなり弱い。効率は共に100%だった時の話で実際どうなのかは不明

通電時間を長くするとこうなる。磁気飽和すると過電流が流れるはず。波形を見るとその逆。前回実験したときは1.3msec以上通電するとスパークしなくなったはずなのだが今回は違う。一度誤動作させて回路が異常発振したのでその時保護回路が壊れたのかもしれない。ブレッドボードなのでノイズは非常に入りやすい。ジョンソンカウンターはノイズの影響を受けやすい。ICの近くにパスコンを入れないと動かない 追記)電流が頭打ちになるのは電源装置の能力限界だった

2023-09-11

CDIでも実験。CDIは威力が大きい分だけノイズも大きい。パスコンを0.0033uFから0.1uFに変更。これを動作させると休止状態のパソコンが目を覚ましたりマウスのLEDが点灯したりする。試作基盤を作るのが面倒なのでFusionPCBに発注した。40枚出来るのでうまくいったら配る。予価¥500~¥800。ついでにこれのデジタル制御版と高電圧発生装置用のパルス発生回路も発注

中国製の高電圧発生装置をもう一つ買ってみた。送料込み1個¥405。これは樹脂で固めてある。電圧は50kV。入力は3.7~6V 電流2.5A。前回買った物より電圧が高く音がすごい

2023-09-16

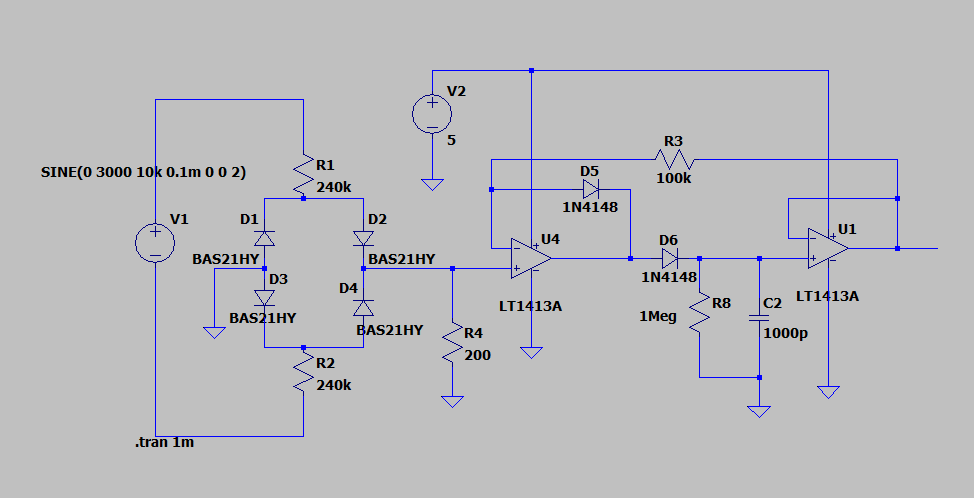

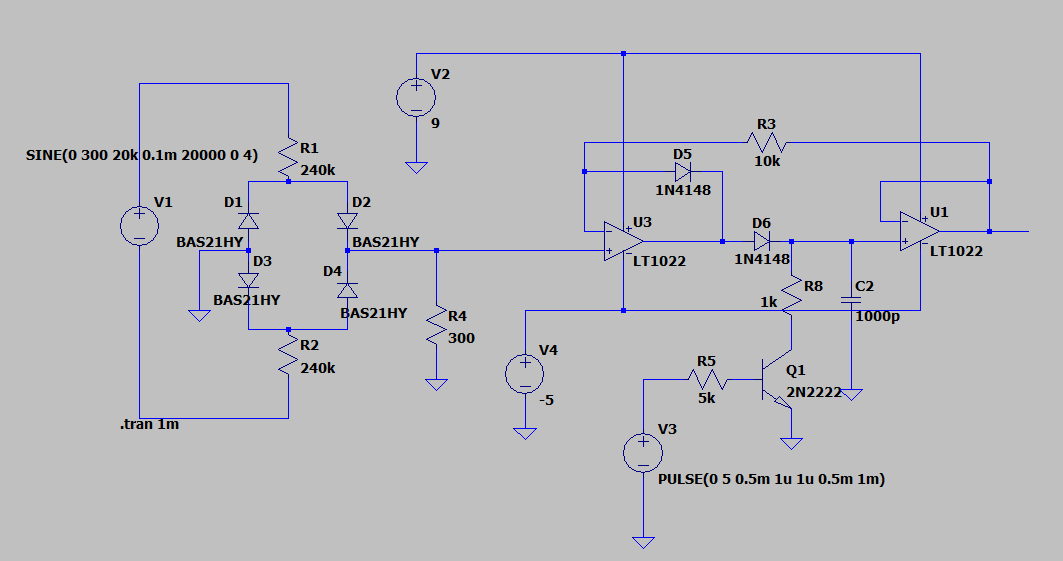

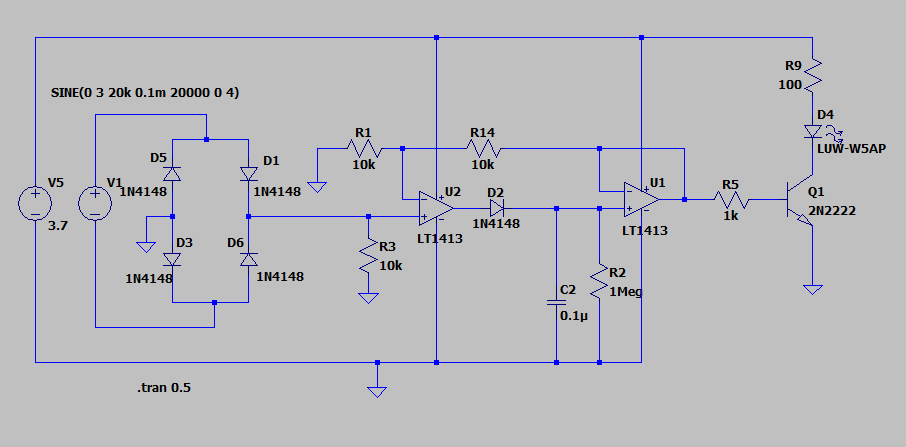

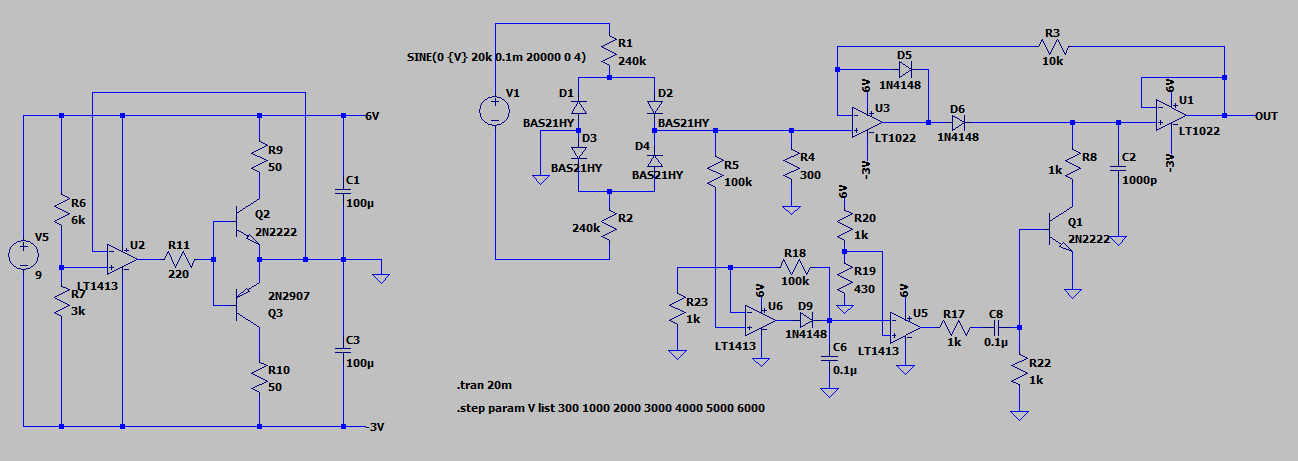

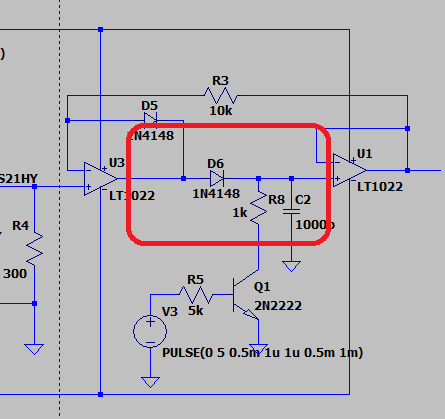

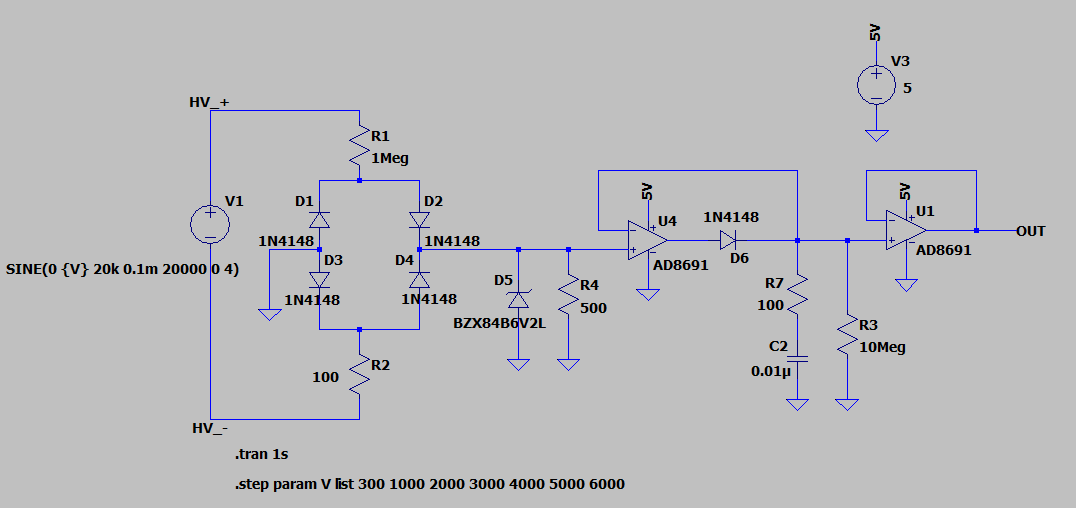

高電圧テスターのネオン管は昼間暗くて見えない。入力回路をこんなふうにすればArduinoで計測できるはず。LT1413Aは単電源のオペアンプ。LTspiceに登録されている適当な物を選んだだけなので何でも良い。但し高電圧パルスの周波数は高いので高速性は必要になると思う。高電圧をR1,R2,R4で分圧。電圧は200/(240k+240k)=1/2400倍になる。後段のオペアンプはよくあるピークホールド回路。R8はC2の放電用。U1の出力をArduinoのA/Dコンバーターで計測すれば良い。電力を主にR1,R2に消費させるので大きい抵抗と絶縁距離が必要。高電圧パルスは単発の直流になるがイグニッションコイルと柵線の容量の影響で交流になり電線の抵抗成分で徐々に減衰していく。柵線が正になっても負になっても動作するよう初段のブリッジで整流している

2023-09-17

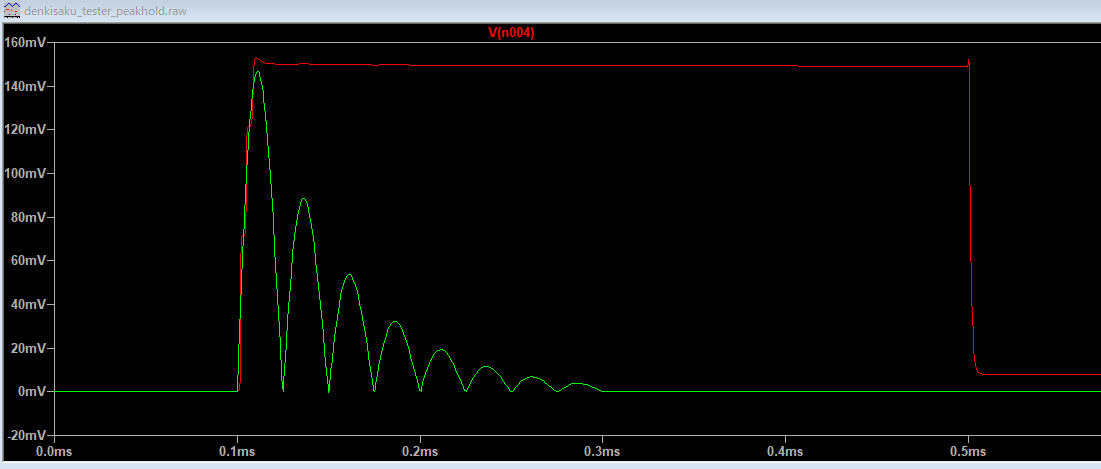

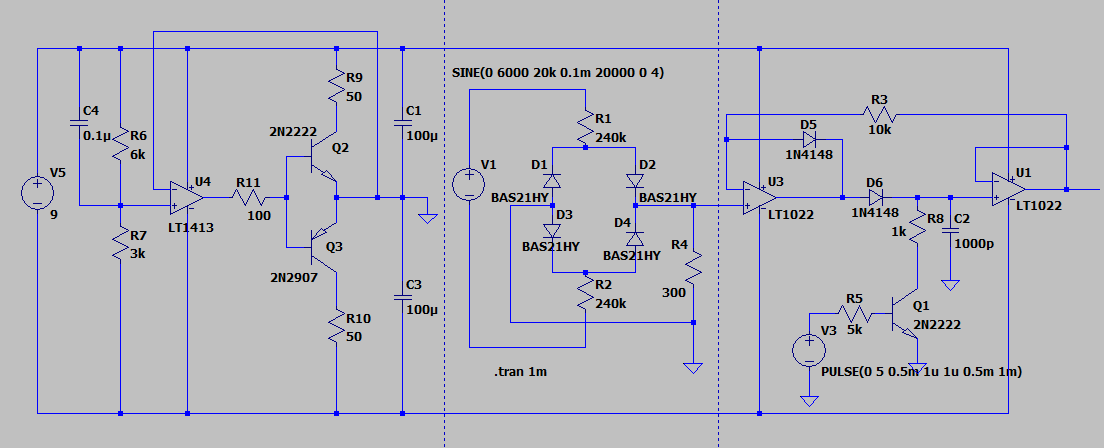

オペアンプは高速なJFETでないとシミュレーションもうまくいかない。コンデンサーはトランジスタQ1をスイッチにして放電させるように変更。300V程度を計測できるようにするためには正負電源が必要

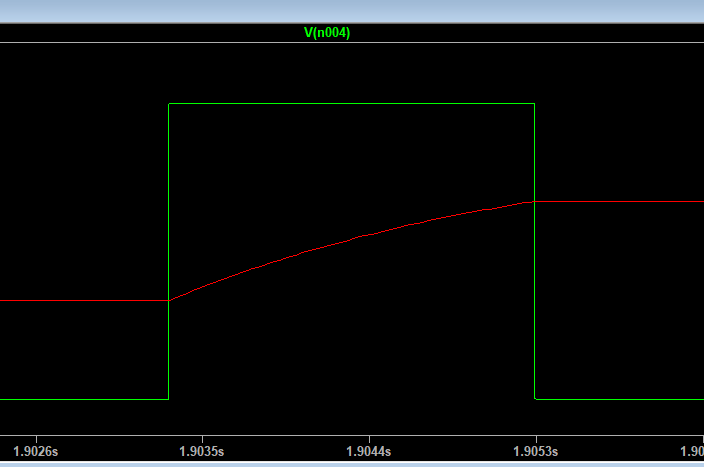

0.5msecの所でトランジスタをONして放電させている。減衰波形はダンピング係数を入れるとシミュレーションできる。回路図の20000という値がそれ

2023-09-18

回路に電源を追加。点線で区切られた一番左側。006Pから+6V、-3Vの電源を作っている。中央が高電圧の整流回路。右がピークホールド回路。電源回路もピークホールド回路もオペアンプの負荷にコンデンサが入るので発振しやすくなる

2023-09-19

電気柵が動作しているか遠方から確認するための回路の構想。電気柵の出力に合わせてLEDが光る。柵線と接触させて使う高電圧テスターとは違い柵線に絶縁電線を巻き付けて使う。現段階では構想なので最終的には全く別の回路構成になる可能性あり。昼間暑くて屋外の実験はやりたくないので涼しくなってから開始する

2023-09-21

海外を見ると10年以上前(2009年)に完成度の高いDIY電気柵がある。上でやっているタイマーIC3個とカウンターを使った物と同等のパルスを発生させることが出来る。こちらの方が部品の入手性が良い。Youtubeにもこの回路と思われる自作例がいくつかある。これは多分本人の動画。海外の自作例はみんなこの形のイグニッションコイルなのだが入手性が良いのだろうか?日本では入手しにくいと思う。他にも検電器など電気柵関連の回路が載っているので自作派は必見

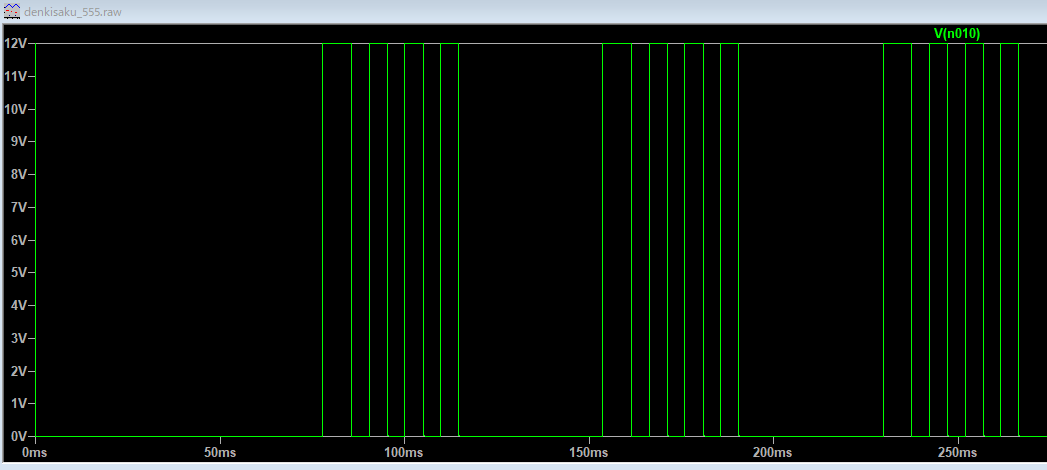

上の回路の波形。画面内に収まるようにインターバルは意図的に短くしてある

2023-09-22

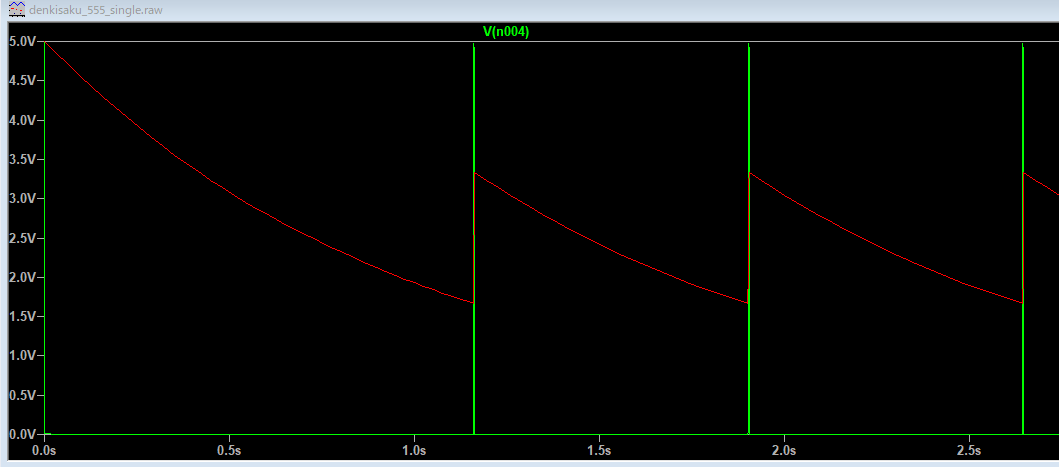

NE555を使った最もシンプルなパルス発生回路。OUTが出力。ONデューティーが50%より小さいときはダイオードD1を入れる、大きいときはダイオードを取る。R2,R4,C4の充放電でパルス波形を作り出している。コンデンサーの容量を大きくすると充放電に時間がかかって周期は長くなる。抵抗で充放電に制限をかけているので抵抗値を大きくすると充放電に時間がかかって周期は長くなる。1秒程度の周期ならNE555は実用的。それより周期が長くなるとC4を大きくする必要がある。10μFを超えると積層セラミックを並列するか電解コンデンサが必要になる。OUTピンから取り出せる電流が大きいのも特徴。単発パルスならタイマーICを使うメリットは少ないと思う 追記)この回路はR4の消費電力が大きすぎて使い物にならない

上の回路の波形。赤い線はTRIG,THRSのコンデンサ充放電波形

拡大

2023-09-23

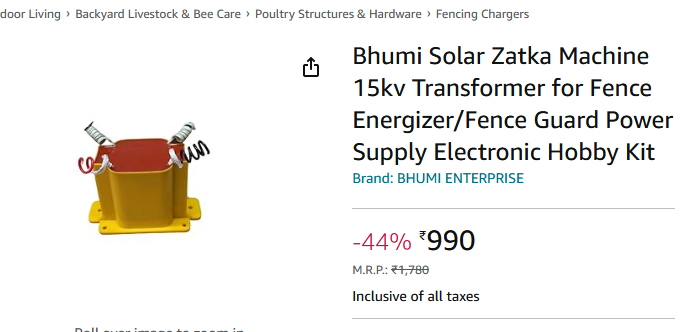

強力な電気柵を作るためには高圧トランスが必要になるが入手性が悪い。市販品の補修部品は1個1万円程度で使うメリット無し。ケイ素鋼板を買ってきて手巻きするしかなさそう。インドではHobby用を売っている。イグニッションコイルは点火に必要なエネルギー以上の物は必要無いので威力はかなり低いし2次側のコイルの巻き数が多くインピーダンスも大きくなってしまう。電気柵用には低インピーダンス、高インダクタンスの高圧トランスが必要。日本は夜間の湿度がほぼ100%になるのでやたらと高威力を目指しても無駄かもしれない。来年1シーズン運用してみないと何とも言えない

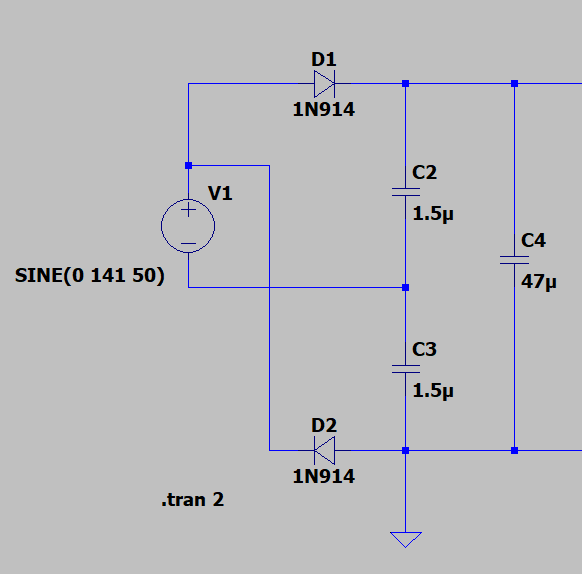

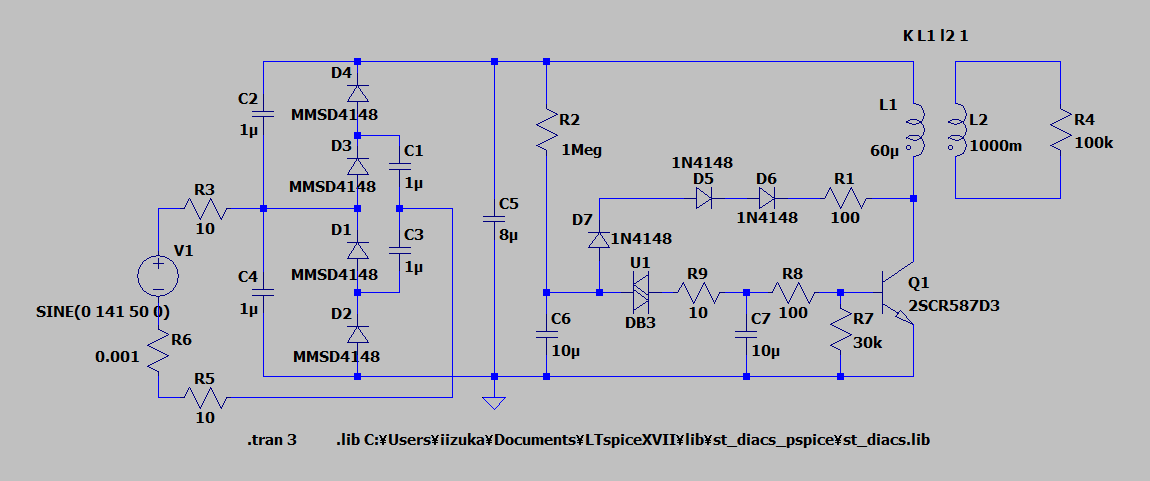

海外の電気柵修理店の動画を見るとAC入力の物が多い。AC入力タイプの物もCDIと同じくコンデンサに充電した電力を使用している。昇圧回路が無いのですごくシンプルな中身。小容量のコンデンサで倍電圧整流回路(4倍電圧整流回路になっている物の方が多いような気がする)を構成してそれを容量の大きいコンデンサへ移送する回路構成になっている。1.5μFのコンデンサには電流は少ししか流れない、47μFのコンデンサはAC100Vに直接つながっていないので大電流が流れない。47μFには1.5μF経由で少しずつ1秒かけて充電される。

雷対策と思われる部品もほぼ例外なく入っている。保護回路が入っていても雷撃をくらうと無事では済まないと思うが保護回路を焼くだけで済む確率が高くなる

2023-09-24

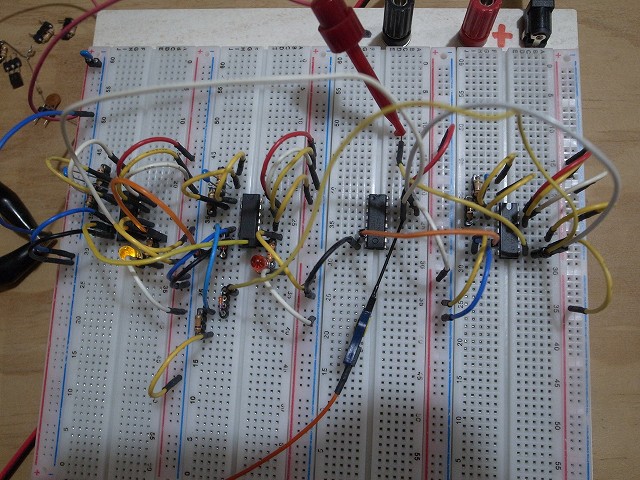

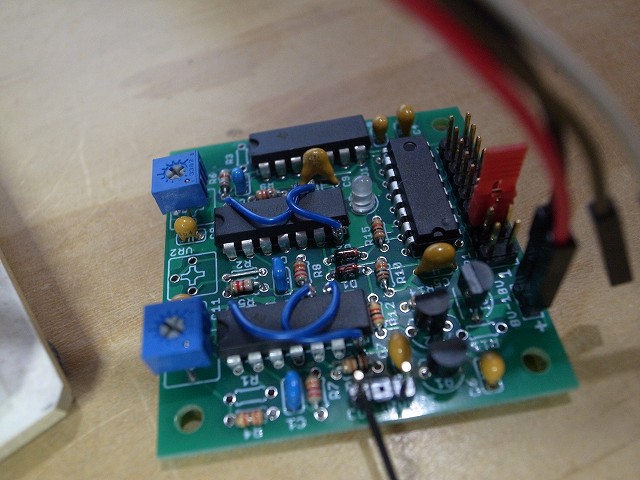

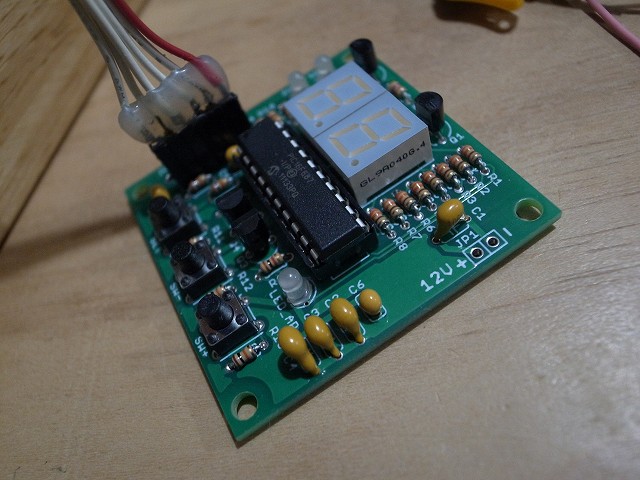

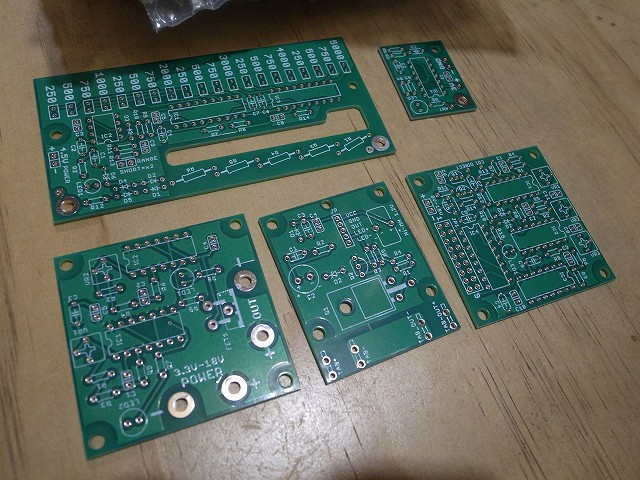

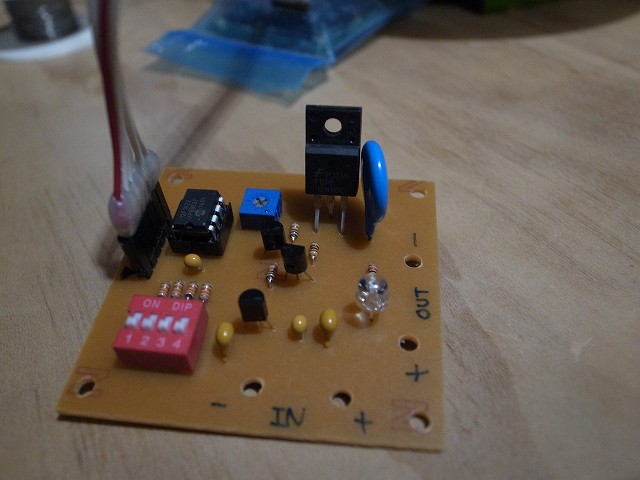

基板が届いたので組み立て。ジャンパーピンを挿す位置で1~9連発まで威力調節が可能。4カ所も配線間違いがあった。基板を作り直すと約¥1000の損失が出る。実験はこれでも問題無いので耐久テストはこの基板で続行

2023-09-25

この基板も配線間違いがあった。回路図をCOPYしたので同じように間違えてしまっている。高電圧モジュールは以前の物とほぼ同じ電圧。鉄板を電極にしたとき1000V。検電器のネオン管がだいぶ明るく光るので2000Vに近い電圧なのかもしれない。14ピンのICを2個使うのはやはり間抜けな気がするNE555の方が部品点数を3割程度減らせるしコンデンサの容量が大きく、それに伴って電流も大きくなるのでノイズに強くなるのではないかと思う

2023-09-26

高電圧テスターの回路を修正。電撃から一定時間経過すると自動でピークホールド回路のコンデンサーを放電するようにした。入力信号がきれいな波形なので現物の電気柵でどうなるのかは実験が必要。LTspiceでは設計通りに動作する

2023-09-28

AC100Vの1ジュール電気柵。柵の大きさに見合った物を使わないとエネルギーの逃げ場が無くなり故障しやすくなるらしい。AC100Vで設計するときの問題点は

・トランスの2次側が1次側と繋がっているイグニッションコイルを使うと漏電してしまい使えない

絶縁トランスを使えば良いがトランスは安くは無い

全波整流回路でもダイオードのVf分だけの電位差がアースとの間にある

・安く入手できる低電圧のトランスをコッククロフトウォルトン回路で昇圧しようとすると

十分に電圧が上がるまでに1秒以上かかってしまう

メーカーは高電圧トランスを特注できるが自作は非現実的。センタータップ付きの24V以上のトランス(24x2x1.41=68V)がだたで入手できるなら自作のメリットも有り。これより電圧が低いと300V程度に電圧を上げるまでに1秒以上かかる。整流コンデンサ容量を大きくすれば問題を回避できるが大きくすると電流が大きくなってトランスも大きなものが必要になってしまう

回路構成はシンプルで部品点数は少ないので修理はやりやすい

・コンデンサーの容量抜けはテスターで確認できる

・ダイオードはテスターでVfを計測できる

・トランジスタはベース、エミッタ間をダイオードモードでテストできる

・トランスの断線のテストは容易

また

・C5を取り外し可能にしておく そうしないとC2,C4の容量も計測してしまう

・C5と並列に抵抗経由でネオン管を入れておく コンデンサーが放電するたびにネオン管が消灯する。点灯したままなら後段が壊れている確率が高い

・各部の抵抗値を計測しておく

といった工夫も必要。電気柵は農作業の合間に修理できないといけない

回路の解説:

・R6はヒューズのつもり

・C5は500V程度に充電される。うんと時間をかければ、つまり後段の回路が故障すれば564Vになる

・スパークはAC100Vとは非同期で発生する。最悪141Vのときスパークすると空になったコンデンサへの

突入電圧が非常に大きくなる。R3,R5はその対策。ヒューズが飛ばない電流に抑える必要がある

・C6の電圧が33VになるとダイアックDB3がブレークダウンしてQ1のベースに電流が流れる

・DB3以外の半導体の型番はテキトー。LTspiceは最大定格は無視してシミュレーションするので特性さえ合っていればどうでも良い

・Q1はIGBTじゃないと耐圧が足りない

・D5,D6,D7はQ1のコレクタ電圧が十分下がった時にC6を放電するための物。500V程度の逆電圧がかかるので小信号用を3連くらいにしないと耐圧が足りない

・R9はDB3の過電流防止。C6の電圧が33Vを超えると一気にC7に充電されるのでR9が無いと定格の2Aを上回る

・C7はQ1のON時間を稼ぐための物

・ダイアックはLTspiceにモデルが入っていないのでSTマイクロからPspice用をダウンロードして使う .lib はその定義

パラメータが無いとかのエラーが出るが正しくシミュレーション出来ていると思う

100V程度までならサイリスタとダイアックを使ったシンプルな回路になるが300V程度になると少しずつ複雑になっていく。シミュレーション上では正しく動くがどこかに不安定要素があるかもしれない。漏れ電流でギリギリ動いているような回路でもシミュレーション上では安定して動作してしまう

2023-10-05

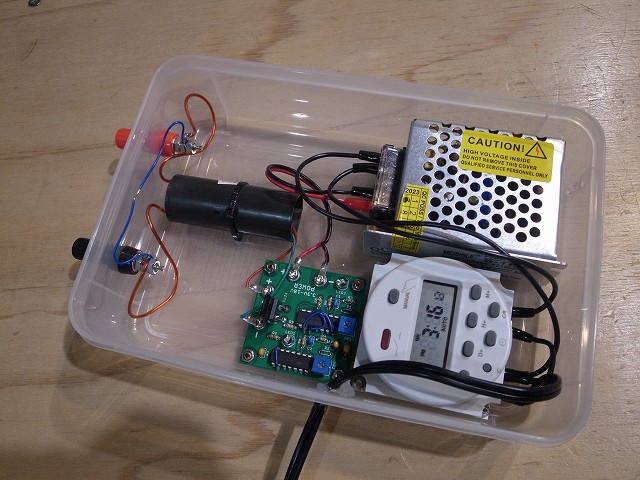

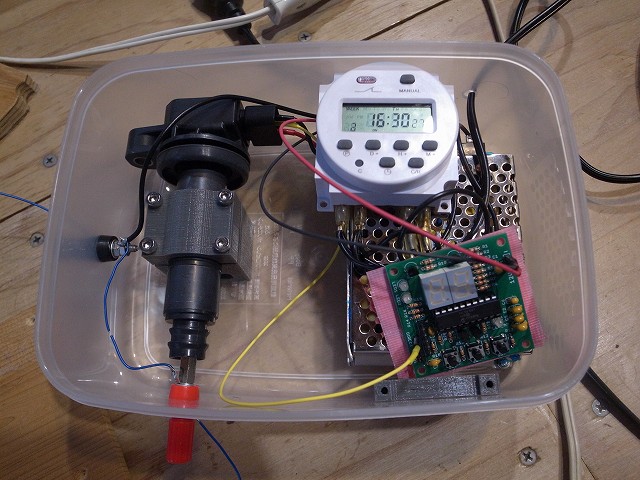

高電圧発生装置をケースに入れた。総額¥2500。CDIでもダイレクトイグニッション方式でもタイマー、電源、ケース、端子、AC100Vケーブルは必要になるので¥1000程度しか差が付かない

しばらく耐久テスト。柵線に触れると電子びっくり箱程度の威力。但し野生動物は靴を履いていないので受ける衝撃は人間より大きい

2023-10-08

CDI版のコンデンサ容量を更に2倍に増やした。合計6[μF]。最初についていたものの4倍になる。コンデンサに蓄えられるエネルギーは約0.1[J]。電気柵のエネルギー効率は大体70%程度らしいので70[mJ]の出力。検電器で電圧を測ると3000[V]ある。しばらく耐久テストをする

2023-10-10

ダイレクトイグニッション方式もケースに入れた。タイマーと基板は3Dプリンターで作ったブラケット経由でケースの側面に固定されている。プラグキャップの部分は内部にバネが入っている。半田付けせずにM4六角スペーサーを押し込んで接触させている。ケースの内部にスパークギャップを設けて無負荷の時はこのギャップに火花が飛ぶようにしておく。柵線が繋がっていると3000V程度に電圧が下がるのでスパークしなくなる。これも1週間程度柵線に繋いでテストする予定

2023-10-11

アライグマ現る。ハクビシンが登れないならアライグマも登れないのでハクビシン対策が出来ると自動的にアライグマ対策も出来る。単管パイプをハクビシンは登れないと思うがアライグマは指が長いので頑張れば登れると思う。それ以外はハクビシンの方が圧倒的に身体能力が上 追記)アライグマは猿のように電線にぶら下がりながら移動できるようだ、頭を下にした状態で金網を降りられる。高所でのバランス取りはハクビシンの方が上手いがぶどう棚の上からしかブドウを取れないハクビシンよりぶら下がった状態で取れるアライグマの方が戦闘力は高いかもしれない

2023-10-12

検電器の回路検討。ピークホールド回路は赤枠の中のインピータンスが高く商用電源のノイズを受けやすく使い物にならないレベル。コンデンサ放電用の抵抗を入れると安定するがピークを保持している時間が短くなる

複製することを考慮するとMPUを使いたくない。代わりにLEDディスプレイドライバーLM3914を使う。点灯時間は短くてもどこが点灯しているかは解るのでピーク保持時間が短くても使える。LEDはドライバーをカスケード接続して増やせる

2023-10-13

NE555でパルス発生させてみたが使い物にならない

・消費電力が大きすぎる。12Vで42mAも流れる。0.5Wもあるので1秒間に0.5J。電気柵の20mJの25倍もある。電圧に比例して消費電力も増えるのでNE555は低電圧で使う物なのだと思う

CD4541を2個使った回路は1.3mAで済むし電源電圧の影響も受けない

・電源電圧の影響を受けすぎる。周波数が数10パーセントも変わってしまう。CD4541は5V<->12Vに変化しても10数パーセントなので電気柵用途なら問題無い

2023-10-14

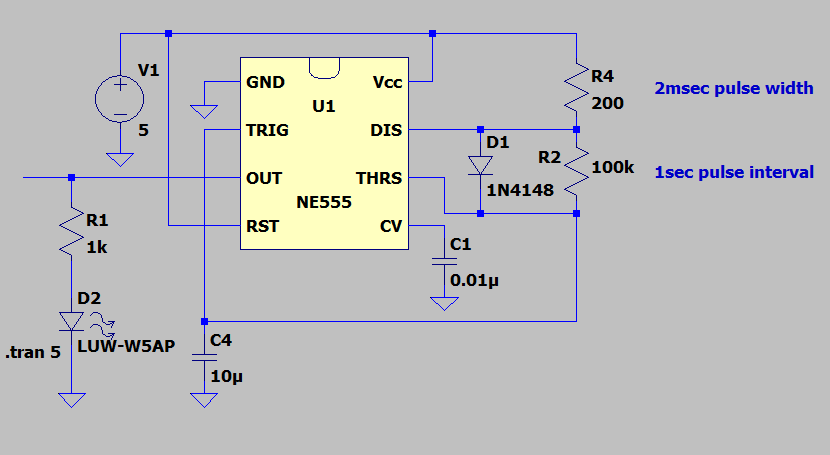

周期1秒、パルス幅1msecの発振回路。初段が1秒周期で発振N、次段が1msec、3段目が1段と2段を合成、最終段で出力を反転。NE555よりこの回路の方が消費電力は少ないと思う。コンデンサの充放電時間を使うという仕組みは同じなので抵抗値、コンデンサ容量を大きくすれば周期は長くなる。14ピンパッケージになってしまう点が欠点。現物が無いのでLTspiceでしか確認できていない。シュミットトリガの閾値電圧の違いによって周波数が変化してしまうので汎用性は低いかもしれない。電源電圧範囲の広いCD4093を使ったほうが電気柵向き

2023-10-15

現時点のテスター回路図。OUTに電撃パルスの最大電圧を1/2000倍した電圧が出る。OUTの先に表示装置を付ける。R3によってC2に保持された電圧が次第に下がる。D5は後段の回路の保護用6Vのツェナーダイオード。このシミュレーション上では無くても良い。ツェナーダイオードの反応速度は速くはないのでTVSダイオードでないと意味がないかもしれない。柵線が繋がっている時はゆっくり波形が立ち上がるので問題無いが無負荷の状態で計測すると壊れる可能性がある。オペアンプはスルーレート5V/μs程度のRail-to-Rail。

2023-10-16

CDI版のテストを一週間やった。コンデンサ容量4倍でも問題無し。続いてダイレクトイグニッション方式のテストを開始。パルス数は7連発でテストする。連発の場合無負荷時の音の違いで単発とは区別できる

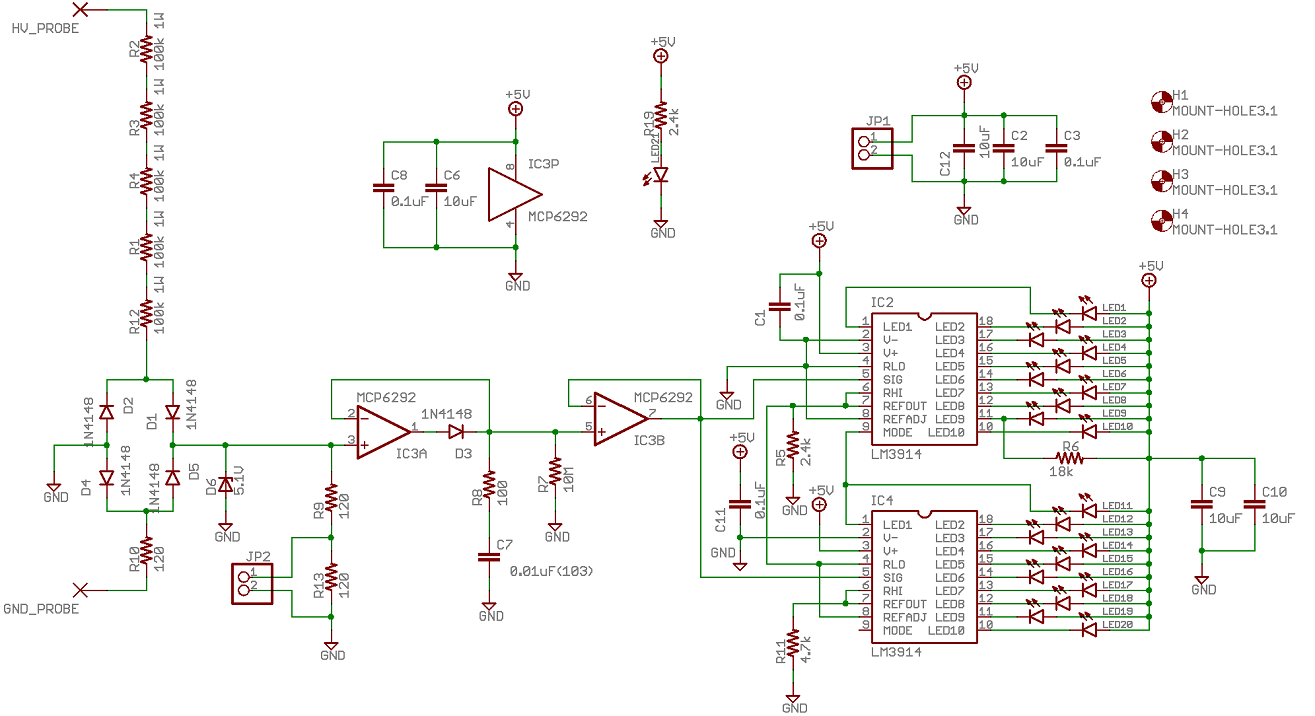

2023-10-18

高電圧テスター試作品完成。2個の18ピンはLEDドライバーLM3914。データシート18ページのLED電流制限抵抗値を倍にしただけの物。電池は5本使っているが1.2Vx3で良い。電源電圧は4~5V程度なら何でも良い。LED1個あたり300V。分圧抵抗を1本変えるだけでこの電圧はどうにでもなる。ネオン管のテスターは1000V単位なので1500Vも1800Vも1000Vとして表示される。ネオン管方式は電池がいらないことがメリットだが電池を使うならこの方式の方が優れている。計測回路に必要になる基準電圧はLEDドライバーの物を使っている。精度は悪いが電気柵なら低精度でも十分。電圧の絶対値を計測することよりも雑草が生えすぎて普段より電圧が下がっているとかいった相対値の計測の方が重要。どれだけ電圧が必要になるのかは畑に来ている動物の種類や個体差で大きく違うので何ボルトにすれば大丈夫という明確な値は無い

2023-10-19

電気柵インジケーター。電気柵の近くに30cm程度の電線を繋げた100kΩの抵抗を置いておくだけで抵抗両端に十分計測可能な電圧が出る。無負荷だと電線すら不要

電源は3V。十分実用になる。電流はLEDが点灯していないときで0.2mA。もう少し少なくしたいがLEDが大食いなので非点灯時の節電効果は高くは無い

回路図

・R2が検出用抵抗 アンテナ線に入力される様々なノイズのうち強力な電気柵の物だけを残してそれ以外をR2経由でGNDに逃がしている

・オペアンプはRail-to-Rail

・R2のインピーダンスは高いのでQ1で変換

・R3,C3はローパスフィルター 特に無くても動く インピーダンス変換はローパスフィルターのための物なのでローパスフィルター無しならインピーダンス変換も不要

・IC1A~R4までがピークホールド回路。R4を小さくするとホールド時間(=点灯時間)を短くできる

・IC1Bは約3倍の非反転増幅回路。出力を電源と同電圧にしたいので増幅。オペアンプの出力でLEDは十分な明るさで点灯する

2023-10-20

もっと簡単な電気柵インジケーター。点灯時間が短くて良いならトランジスターをダーリントン接続するだけで実用になる。これはLED消灯時の消費電力が無視できるくらい小さい。I2は20μAの1msecパルス電流源。電源電圧は3V。LEDを使っているので乾電池1本というわけにはいかない。感度を上げる時はR9を大きくする。取ってしまうと商用電源のノイズでもLEDが点灯する

2023-10-22

電気柵インジケーター試作。予想以上に性能が悪い。ブレッドボードだとワイヤーがノイズを拾いやすく感度が上がる。電源回路や手で持ったオシロスコープのプローブがアンテナになっているようで同じ回路を基板にして電池で動かすと感度が低すぎてうまくいかない。基板上の蛇行パターンや渦巻パターンはアンテナにはならないようだ。総延長が同じでも真っすぐなアンテナの方がずっと電波を受けやすく感度が良い。商用電源のノイズを消すための抵抗も100kでは小さすぎ。10MΩでも商用電源のノイズは消えてくれる

2023-10-23

1m程度電線を巻くと使えるようになるがベタパターンでもあまり変わらないような気がする。電池の金属ケースの影響がかなりある。これを基板の裏に張り付けると感度が悪くなる

2023-10-24

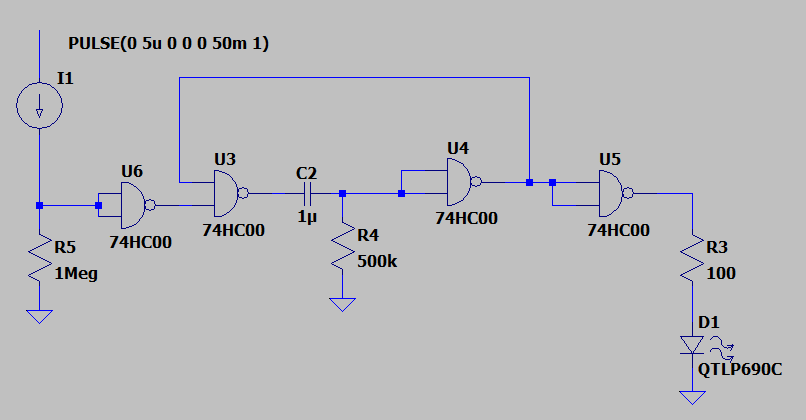

74HC00を使った電気柵インジケーター。CMOSなので消灯時の消費電力は小さいしコンデンサと抵抗の値を変えると点灯時間を調節できる。部品も安い

銅板はアンテナの代用

2023-10-26

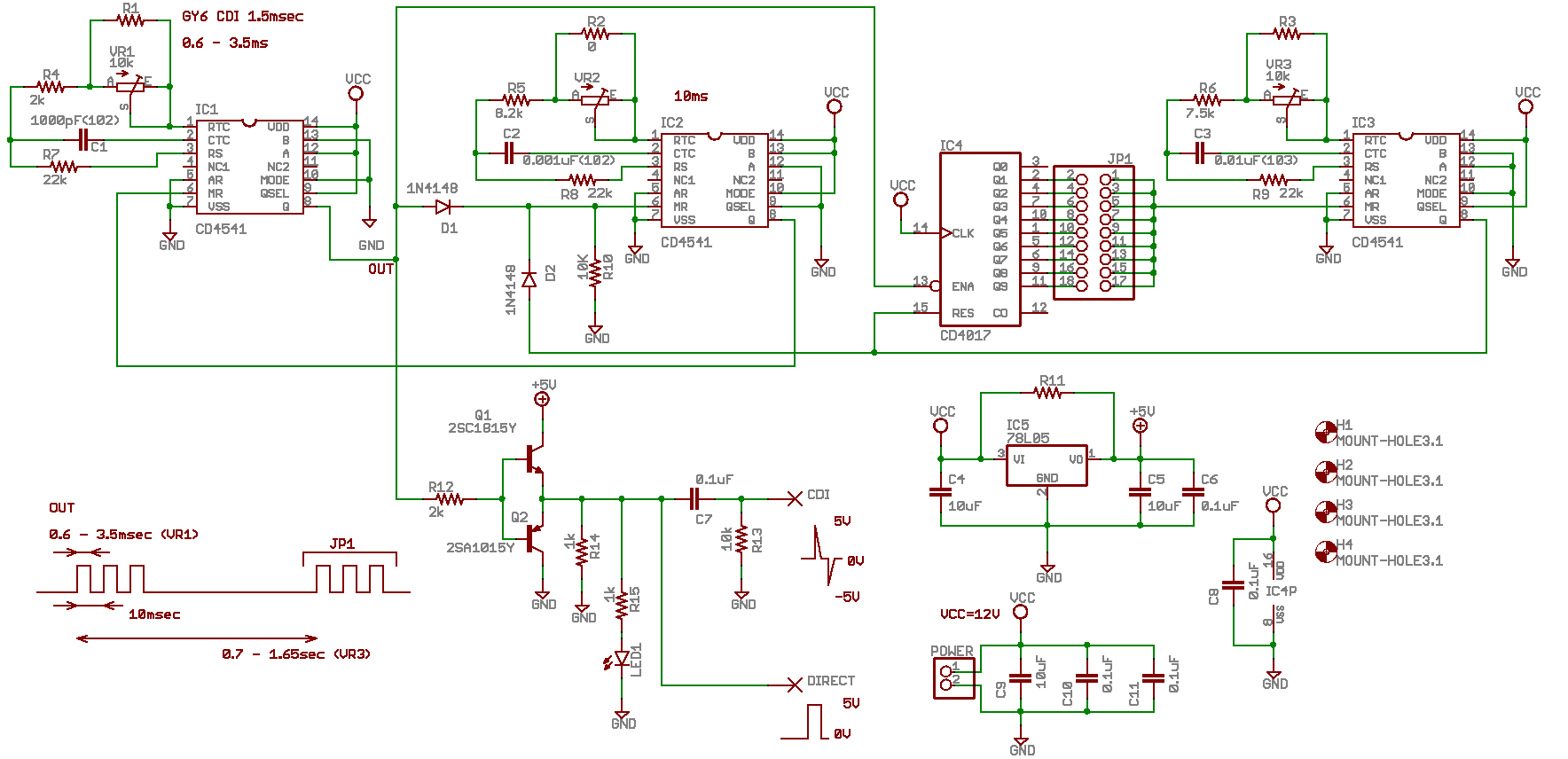

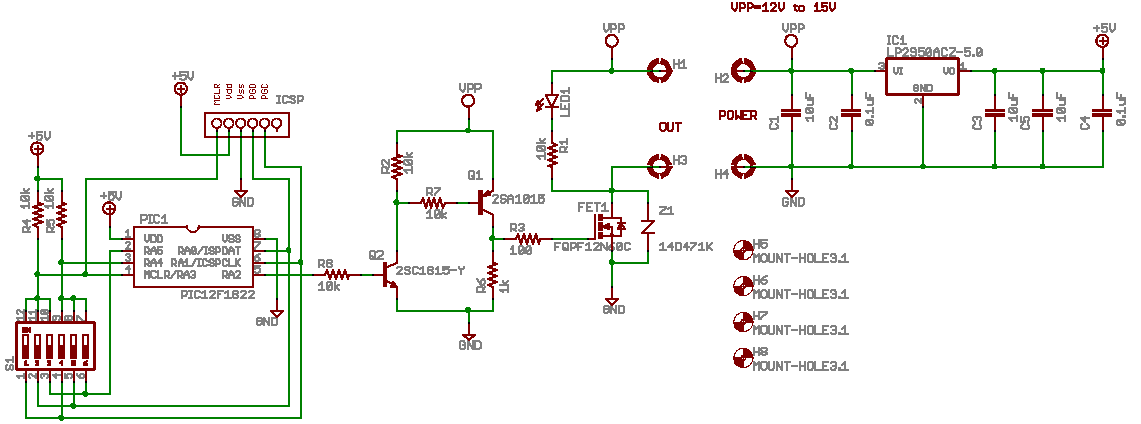

プリウスのイグニッションコイルを使った電気柵を10日動かして特に問題発生していないので回路図を掲載しておく。CDIにもダイレクトイグニッションコイルにも対応できるように出力は2つある。電源電圧は12Vとなっているが実際は15Vでテストしている。出力電圧は総延長200m(4段50m)の柵線に接続し500kΩインピーダンスの電気柵テスターで計測して2750V

・VR1はパルス幅。磁気飽和しない範囲で長いほうが強力になる

・VR3はパルスの発生間隔

・VR2はバースト間隔。10msecで固定。CDIの場合コンデンサの充電が10msecで終わらない可能性があるので基板のパターン上はVR2で調節できるようにしてある

・JP1は1バースト内のパルス数。ジャンパーピンを何処に挿すかで1~9連発まで可変できる。複数挿すと小さいほうが優先される

・D1,D2はダイオードOR

・R11は電源が5Vの場合78L05を使わないので済むようにするバイパス配線

2023-10-29

電気柵テスターの回路図。たぶんこれが最終

・電源電圧は1.5Vx3=4.5V

・JP2はレンジ切り替え OPEN:LED1個=250V SHORT:LED1個=500V

・1W抵抗の耐圧はデータシート上1000Vなので5000Vが仕様上の耐圧。たぶんその2倍はいける

・MCP6262はGB積10MHz,スルーレート5V/μsecのRail-to-Rail 秋月で売っているものだとMCP6022と大体スペックが同じ

このページはどれが安定動作する回路なのか分かりにくいので後で別ページに最終版だけを掲載する

2023-10-31

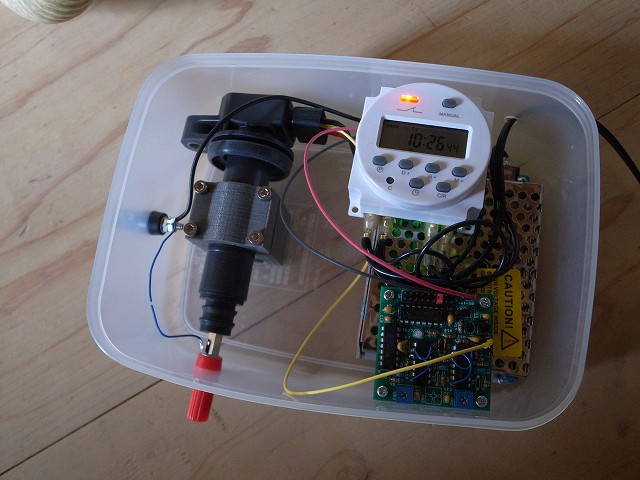

中国製のタイマー。時計は内装バッテリーで動いているのだが12V電源を繋ぐと7.7mAも流れる。ONすると機械式リレーに電流が流れるので32.7mAに増える。バッテリー駆動の場合は無視できない消費電力になる。

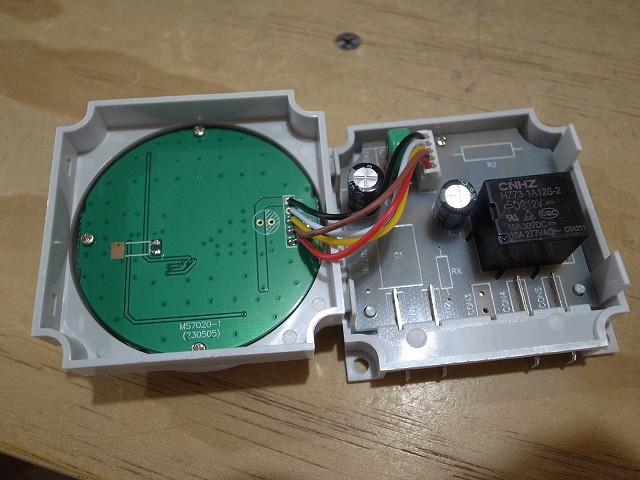

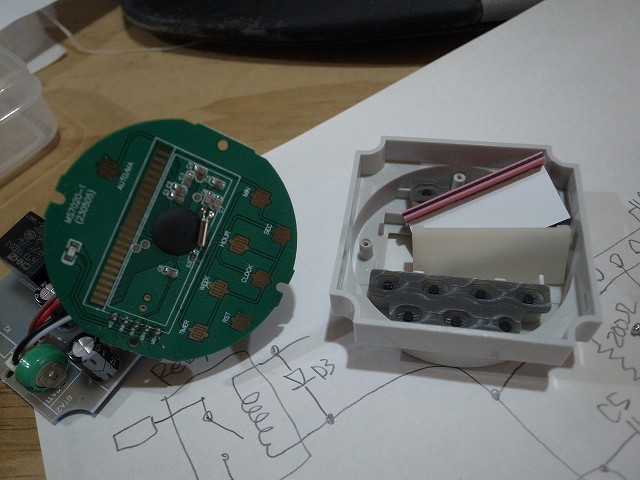

中身

DZ1,DZ2がツェナーダイオード。電源ICの代わりにツェナーダイオードを使っているので消費電力が大きい。電源を繋ぐと内蔵電池の充電も行われる仕組み。実装されていない部品はAC100V版の物だと思う。このタイマーにはDC12V版以外にもAC100V,AC200V版がある

LED+、LED-というのが謎だったので時計部も分解。LEDだけを点灯させるための物だった。LEDにしかつながっていない。LCDの電極が外れてしまうので分解しないほうが良い

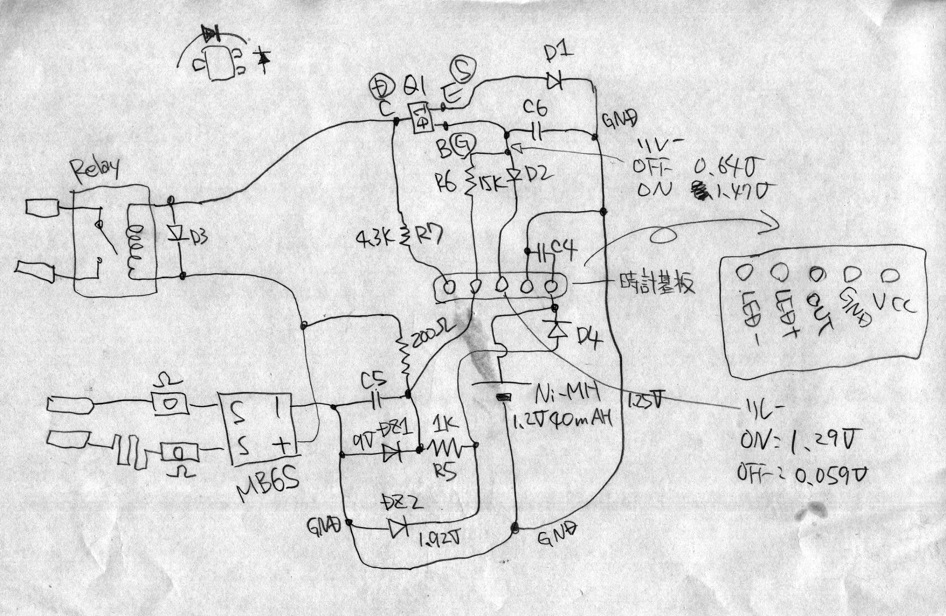

回路図。時計モジュールのOUTピンの仕様が分からないと理解できない部品がある。D2とかDZ1は何故9Vなのかとか。何が接続されるのかわからない回路の出力は電源電圧に左右されないようにOPENコレクタにしておくのが無難なのだが電圧を計測してみるとHIGH(電池電圧),LOWの出力。リレーOFFの時にLOWでONの時にHIGH。この変な仕様の影響でリレー駆動回路がおかしな構成になっているのだと思う。HIGHの時取り出せる電流はR5の1kΩ経由なのであまり大きく出来ない。しかもR5はバッテリーの充電電流も流れる。AC100V版もあるのでいくつかの回路定数は妥協したものになっている可能性もある。Q1はたぶんNPNトランジスター

2023-11-01

汎用ロジックIC CD4093 でパルス発生させてみたが電源電圧5Vと12Vでは倍近く周期が変動してしまう。この図の周期はシミュレーターによるもの。5Vの時の周期とだいたい一致する

回路構成はシンプルになるがNE555同様に使い道は限られる。電流は12Vで1mAほど流れる

2023-11-02

MPU版のソフト開発中。いつもはmikrobasicで開発しているが有料ソフトなので今回はいじれるようにフリーライセンスのソフトXC8で開発

2023-11-07

MPU版ソフトベータ版完成

3発バースト波形CDI用。ダイレクトイグニッションコイル用は矩形波

2023-11-08

CDI3発バーストで耐久テスト。PICの回路がノイズで壊れないか確認するだけなので1日動かせば十分。ケースを大きめにしないとスイッチ操作が出来ない。ウォッチドグを使っているのでエラーが起きても勝手に回復してしまう

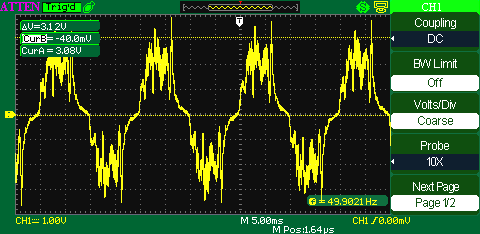

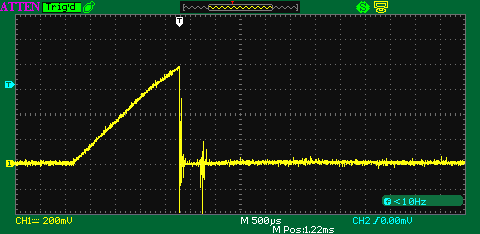

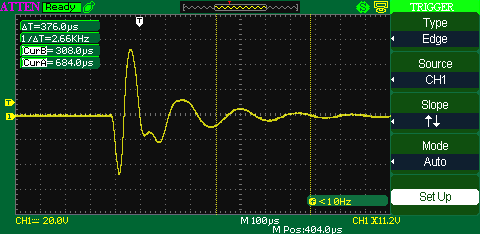

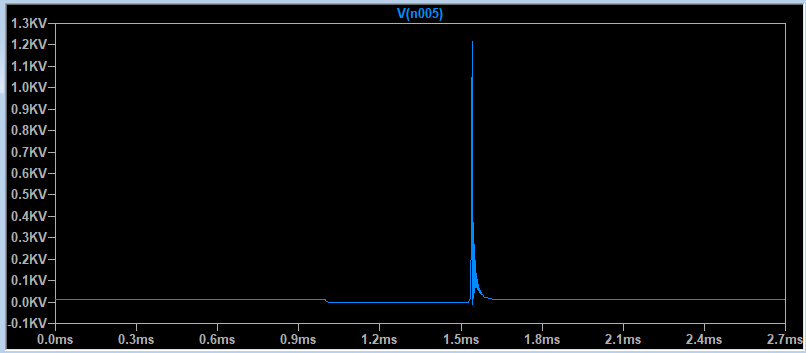

波形1発分。直流高電圧をかけても交流で減衰していく。電圧は1/100分圧器を使っている。ピーク電圧40Vなので実際は4000V

2023-11-09

電気柵インジケーター試作基板。基板にするとブレッドボードよりもノイズを拾いにくくなるはずなのだが特に変化は無かった

MPU版+ダイレクトイグニッションコイルでもテスト。これも特に問題無し。ダイレクトイグニッションコイルはパルス幅で出力が変化するのでデジタル方式の方が相性が良い。トヨタプリウスのイグニッションコイルは1.0msecが丁度良いという情報があったとしてもアナログ方式だと同じ条件を作り出すのが難しい

2023-11-10

タイマーのリレーをFET化した。待機時1mA、ON時2mA。ON時の1mA増加分はLEDの点灯によるものなので消灯してしまえばゼロになる。待機電力はツェナーダイオードに流れる電流なのでバッテリーを乾電池に変更してしまえば無くなる

回路図。5ピンコネクターの1,2番ピンの先にLEDがある。ツェナーダイオードが2個並列になっているのは面実装のスルーホール用どちらも使えるようにするため。実装するのは片方だけ

2023-11-11

インジケーターをケースに入れた。アンテナもケース内にある

CDI、ダイレクトイグニッションコイル、高電圧モジュールそれぞれを波形観測。雪が降る前に撤去したいのでもうそろそろ基板を発注しないと間に合わない

CDI 20V/Div 100μs/div ピーク電圧5000V 1/100分圧器使用

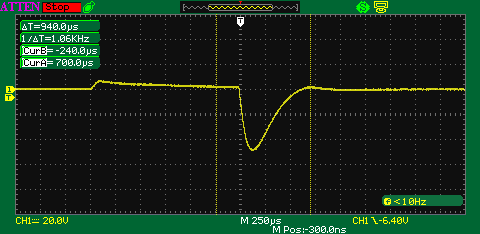

ダイレクトイグニッションコイル 20V/Div 250μs/div 極性が逆 5000Vには少し届かない。パルス幅は1.0msec パルス立ち上がりで出力も少し立ち上がる、立下りで高電圧が発生している。CDIのように交流で減衰しない

高電圧モジュール 10V/Div 2.5ms/div これは10V/Divなので約1000V 電圧は低いが 高電圧が発生している時間が長い パルス発生装置側で長くしている

2023-11-21

基板到着。テスターは絶縁のため基板に大穴が開いている

2023-12-11

タイマー回路のテスト

・時計モジュールの電流は約5μA タイマーON時もOFF時もほとんど変化しない

起動時だけもっと電流が流れる 多分数mA 電流が足りないと起動できない

1.5V乾電池でも動作する 電流は変わらない

・充電回路(2023-11-10)は電池電圧1.3Vの時入力電圧10V以上必要

R2は10kΩでは電池無しで起動しない。4.7kΩだと起動できる

乾電池で動かす場合はR2を取り去って電池の端子の所に電池ボックスを付ける

回路全体の消費電流はON時2.3mA、OFF時3.5mA

2023-12-15

HYUNDAIのイグニッションコイルのほうが安いので買ってみた。制御回路は多分何も入っていない。バイク用と同じただのコイル。1次コイルと2次コイルは片側が結線されているのでスパークプラグ側も含めて全部で3端子。Bが共通端子

1次側は0.6Ω程度、2次は10kΩなのでテスターの抵抗計測モードでは分解能不足でどちらが共通端子なのかわからない。そんな時は適当な電圧をかけて(この図では12V)分圧された電圧を計測すると分かる。Bのように電圧をかけると1次側の端子間は0V、Aだと分圧された電圧が計測できる。分解能が高いテスターがなくてもこの方法なら計測可能

2023-12-17

HYUNDAIのイグニッションコイルで回路を組んでみたがスパークしない

1/100分圧器で波形を計測。形状はトヨタと同じ。赤矢印の所で通電開始、青で終了してここで高電圧発生。電圧読みは33V程度なので100倍して3300V。ちょっと低い。イグニッションコイルの商品説明は

27301-2B010 For 12-18 HYUNDAI i30 i20 ix20 ELANTRA KIA CERATO CARENS CEE'D SOUL VENGA RIO Acc

となっていて調べると12Vバッテリーで電源電圧が違うという事は無さそう。通電時間を長くすると電圧が上がる傾向は観測できるので。トヨタより通電時間がかなり長い感じ。中国製の安価な高電圧発生装置と同じ回路定数で行けると思ったがダメな気がする。どこかに接触不良があるかもしれない

2023-12-18

HYUNDAIのイグニッションコイルで実験していたらFETが飛んだ。FETがショートモードで破壊されるとLEDが常時点灯するように回路が作ってある。飛んだのはIC含め全部。保護回路は入っていない

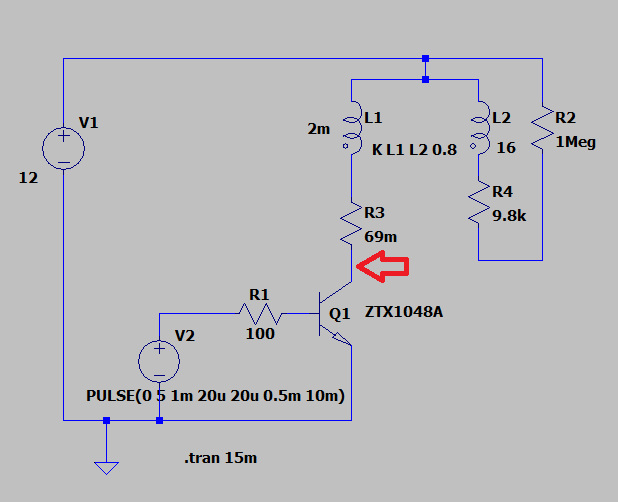

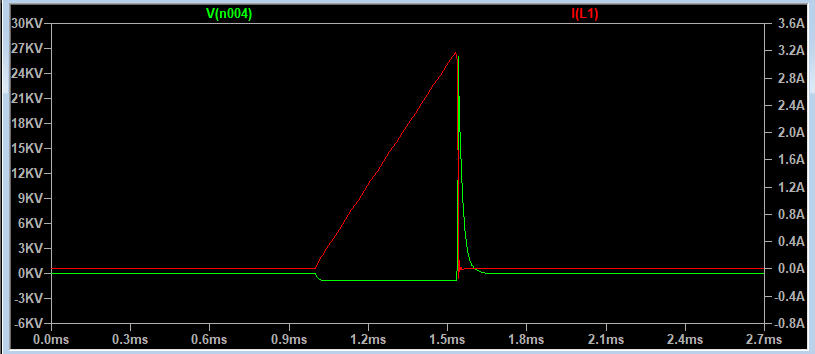

シミュレーションしてみた。現物はFETを使っているがトランジスターにした。イグニッションコイルは自動車の回路の解説を見ると共通端子側をプラスにするようなのでそうしてある。直列抵抗やインダクタンスは実測。結合定数の0.8はテキトー

上の矢印の所の電圧。FETは一般的に耐圧が低いのでこれでは壊れてしまう。使っているFETの耐圧は30V。バリスタやTVSダイオードで高電圧を吸収させると2次側の電圧も落ちるので高耐圧のIGBTなどを使う必要がある。FETを使っている今の回路は使えない。3端子以上のイグニッションコイルを使ったほうが最終的に安上がりになると思う。このイグニッションコイルはしばらく放置する

コイルに流れる電流が赤線、2次側の電圧が緑線。実際の電流は上に凸の緩い曲線になるがシミュレーション上では理想形の直線になる

2023-12-30

HYUNDAIのイグニッションコイルはFETを600V耐圧に交換して動作するようになった。保護のために470Vのバリスタを追加

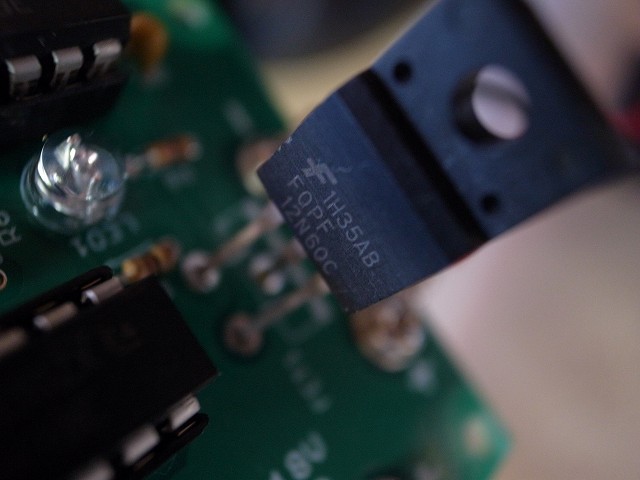

FETはこれ。フェアチャイルドFQPF12N60C。10個¥400

470Vバリスタ。ダイレクトイグニッションコイルはデジタル制御しないと通電時間が正確にならない。回路は作り直す必要がある

2024-01-06

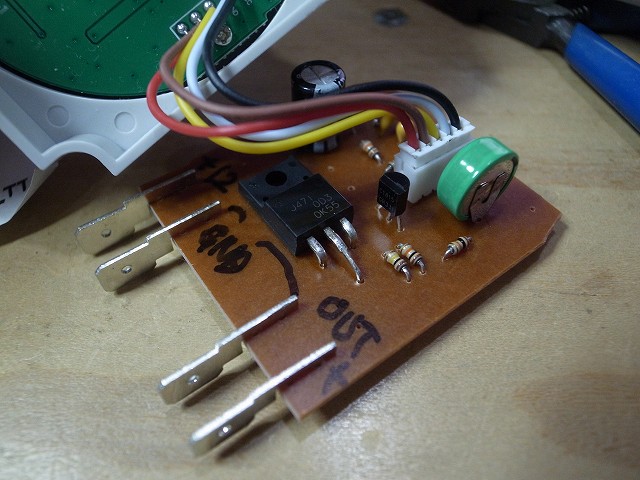

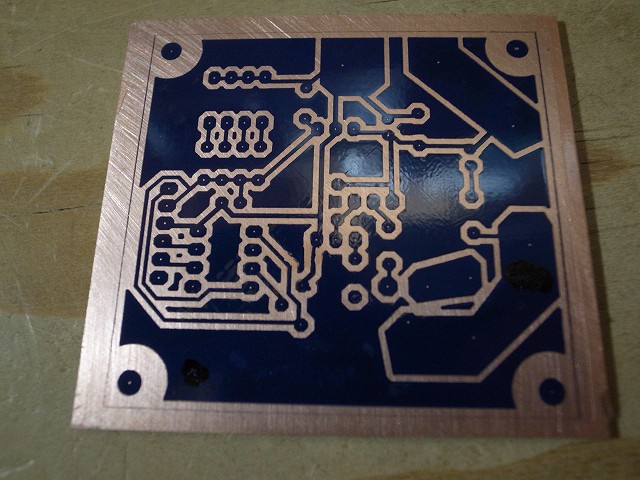

HYUNDAIイグニッションコイル用の試作基板

気温が低くエッチングに時間がかかる

完成したが7mAも電流が流れる。8pinICはPIC12F1822。原因は電源IC78L05。別の電源ICに変更する。在庫が無いので注文。しばらく中断

2024-01-08

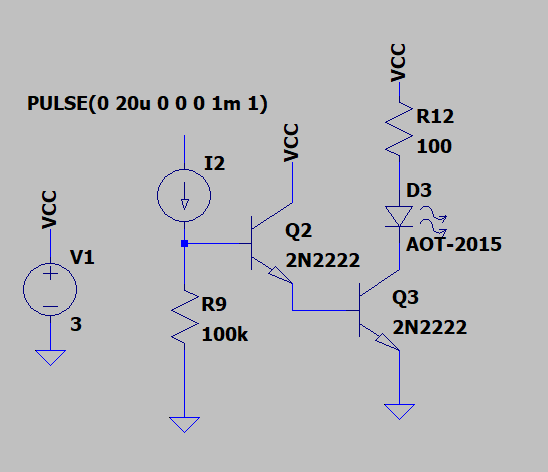

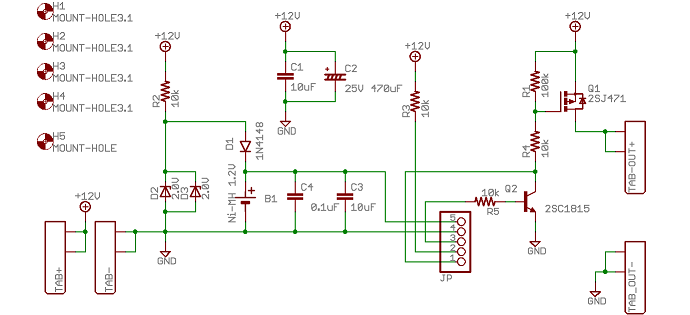

2pinタイプのダイレクトイグニッションコイル電気柵回路図

・FETをONさせるだけならトランジスターは1個で良いが消費電力を小さくするために2個使っている。FETはOFFしている時間が長いのでOFFの間に出来るだけ抵抗に電流を流さないようにするための工夫

・Q1がONしている間R6に12mAも流れるが約1msecだけなので消費電力はそれほど大きくない。抵抗値を大きくするとFET1のゲート電荷の放電速度が遅くなり発生する電圧が低くなる

・DIPスイッチは設定用で起動時にしか使われない回路なのでプルアップ抵抗に常時電流を流すのは無駄。スイッチの値を読み込んだら2,6,7番ピンはHIGHにしておくとプルアップ抵抗に電流は流れない

2.6.7番ピンはスイッチを介してショートするので回路図では省略しているが直列に抵抗を入れておく必要がある(たぶん)

・PICは内部で弱プルアップ出来るのでR4,R5は省略可能

・LP2950は78L05と同じ機能で消費電力が小さい

2024-01-15

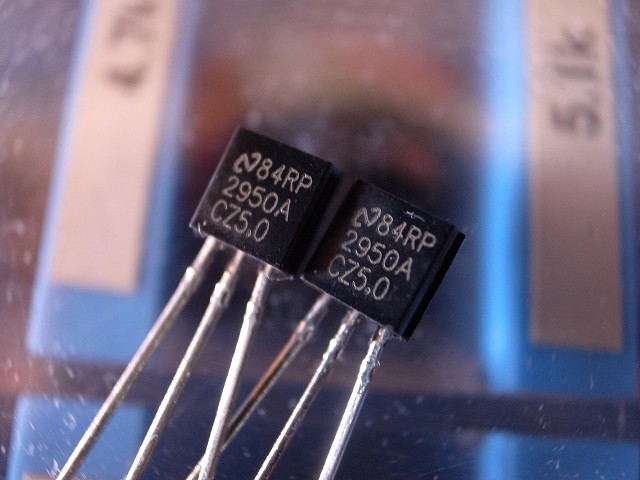

AliexpressでLP2950ACZ5.0を買ったが入力に1A以上流れて飛んでしまう。10個買って全部ダメ。全部同じ壊れ方をするのではなく場合によっては出力に入力電圧がそのまま出てくるので回路全体を破壊してしまう。78L05に挿しかえると5Vが出るので回路は間違っていない。このようなケースは中華ネットショッピングサイトで買い物をするようになってから初。価格は10個¥200で単価は秋月電子と同じだが送料が無料なので急がないとき中国製は便利

マークはナショナルセミコンダクター。秋月の物はUTC製でマーキングも異なる。ナショナルセミコンダクターはテキサスに吸収されている。テキサスのホームページを見るとLP2950はディスコンにはなっていない。データシートにはマーキングは2950ではなくKY5050とある

2024-01-16

同じ状況になっている人がいた。日付が2019年。LP2950A CZ5.0 fake?

そもそもLP2950はかなり神経質な電源ICのようでこれでは実用にならないと思う

2024-02-07

秋月電子でUTCのLP2950を買って試してみた。問題無く動く。同機能のLM2950も同様。無負荷時の電流は約80μAと非常に小さい。電圧も正確に5.00Vになる。中華のLP2950は偽物で確定。1個¥20もしない物の偽物を作るとは思えないので工場で不良品としてはじかれたものを売っているとかだと思う

2024-03-18

アライグマも含め今年は去年より確実に多い

ブドウにマーキングをするタヌキ

2024-05-06

省電力版完成。バッテリーを前提にしたものなので電源は外付け

古バッテリーを資源回収に出してしまったので12V3AのAC-DC電源で耐久テストをする

2024-05-08

地面に直接置くと泥はねして汚れるので台を作った

通電してないと乗り越える。乗り越える場所は支柱がある場所。柵線は強く張られているわけでは無いので足場にならない。柵線の間や下から潜り込んだりはしていないようだ。熟し始めるのは2か月後なのでしばらく来ないはず

2024-06-08

昼間は通電していない。猫は警戒することなく通り抜ける。特定のネコと行動を共にしている時があるのでたぶん飼い猫。通電開始から1ヶ月以上経過しているが通電している夜間にネコは撮影できていない。普段通りであれば1ヶ月もネコが庭に侵入しないことなどありえない。通電中であることが分かるのかもしれない。ハクビシンも電気を感じ取ることが出来るなら迂回路を見つける可能性がある。カメラは4台体制で監視を続けている。電気柵は2ピンのダイレクトイグニッションコイルを使った回路を最大出力で使用している。電圧は3000Vしか無いが電撃間隔は0.7秒、4連発にして威力を上げている

2024-06-14

省電力版のバッテリー駆動テスト。電池は18650リチウムイオン電池4セル。約16V。コイルに流す電流をかなり減らさないと強すぎる。コイルの通電時間は0.5msec。柵線が30mしか無いので負荷としては小さすぎる。これでも3000V以上の電圧になる

2024-06-23

補充電せずにテストをしたのでバッテリー駆動テスト失敗。残電圧2.8Vの物と3.4Vの物がある。バッテリプロテクターはどれか1本でも低電圧になると他の電池容量が残っていてもカットオフしてしまう。再充電してやり直し。8日間駆動できたので今度はもっと長くなるはず

アライグマの捕獲研修も受けてきた。この修了証書を持っていると

・1匹につき¥2000の報奨金を受け取れる。金額は市によって異なる。今までは猟友会が独占していたがそれ以外の人にも開放された

・使える罠は箱罠のみ

・狩猟免許はいらないが捕獲できるのはアライグマ限定。鳥獣保護法が変更されたわけではなく外来生物法という別の法律で鳥獣保護法の制約を上書きした

・アライグマ以外が罠に入った場合は放獣する必要があるがこれは罠にかかりにくい害獣を増やすことになるため片手落ちではある

現在の捕獲数は埼玉県だけで1万頭を超えているらしく手遅れという気がする。外来生物法は調べると平成16年頃の法律なのでアライグマの繁殖拡大は行政の動きが遅かったのが原因と思われる。研修は年に1回しかなく受講者数は1つの市あたり10人程度なので効果は限定的と思われる

電源装置。バッテリープロテクターが約¥200。電池BOX¥300。ケース2個で¥110。電池1本¥200。総額約¥1200。鉛バッテリーより容量がかなり小さいが電圧は高く威力は上げやすい。価格も1/3以下。電池残量による電圧変動が大きく16.4V~12.0V。電気柵の場合電池切れになるまでは使えないので電圧低下する前に充電することになる。その場合の電圧変動は16.4V~14.8V

2024-06-30

電池満充電で再テストしたが結局前回のテストと同じだけの日数である8日間しか持たなかった。通電時間を1時間長くしたが誤差の範囲。4x2セルの8本構成にすれば半月持つ計算になるが充電済みの同数の電池を持つなら4セル構成のままのほうが良いような気がする。栽培を1週間も見回りせずに放置することはほぼあり得ない

2024-07-20

何故か柵の中にいるハクビシン。電圧を4000V->6000Vに変更した。これはプリウスイグニッションコイルの電気柵をデジタル制御してる物。コイルの通電時間を1.0msec->1.2msecに変更。これで6000Vになる。もちろん柵線の長さに依存する

2024-10-25

餌に果物を使うとネコは入らないが雑食のタヌキは入ってしまう。餌は去年収穫した冷凍ブルーベリー。甘さが足りないので砂糖をまぶしておく。この個体だけかもしれないがアライグマ、ハクビシン、アナグマと違って威嚇してこない。ハクビシンほどではないが臭い。雨が降っているので晴れているともっと臭いのかもしれない

トレイルカメラの映像より現物はやせて見える。アナグマなども赤外線映像の方が太って見える

罠には興味を示すので罠を動作させてしまう事はある。蓋を下から突き上げるとロックが外れてしまう。今のところネコが入ったことは無い。罠は金属で出来ているので中で暴れると怪我をする。怪我をする確率約50%。力の強い個体程怪我をしやすくなる。大きな罠を使うと中で踏ん張れないので怪我はしにくくなるはず。イノシシ用は踏ん張って罠を壊されないようにするため下にコンパネを敷くらしい。野生動物は人工物を踏むことを嫌うので捕獲率は下がるはず。警戒心が緩む魅力的な餌を置くことは重要。強い匂いが出る甘い物が理想

2024-11-02

タヌキを放獣するときは罠を転がしたり水をかけて恐怖心を与えてからのほうが良いと思う。罠の中に入らなければ問題ない事を学習してしまう。知能は犬猫程度はあるはず。アライグマも同様。ハクビシンとアナグマはそれより少し悪い程度で大きな知能差は無いと思う

罠の直前と中にある餌だけ残して周囲にばらまいた餌は全部食べられてしまう。アライグマは入らなくなるしタヌキを餌付けしているだけの状態になる。2回連続で餌だけ食べられたので捕獲は暫く中断

2024-11-03

罠の外にある餌は全部タヌキに食われてしまっていたがアライグマが入った。警戒心の強さは ハクビシン>タヌキ>アライグマ>アナグマ の順番。タヌキは放獣された個体の可能性もあるので実際の順位はアライグマと入れ替わる可能性あり。アナグマは警戒心以前に罠が良く見えていないような気がする。エサを蒔いていないので絶対入らないと思いトレイルカメラを設置していなかったため何時ごろ捕獲されたのかは不明。大人しいのでたぶん雌。威嚇もしない。脱出を試みて暴れた形跡はある。ハクビシンと同程度に臭い。殆ど臭わない個体もいる。アライグマ捕獲従事者の資格を持っているのでアライグマは市役所まで持っていかなければいけない。車の中は確実に臭くなる

2024-12-16

テン捕獲。エサがブルーベリーなので入らないと思ったが調べると雑食。山芋、ラフランスの皮、砂糖をまぶしたブルーベリーは全部なくなっていた

ブドウも食べるかもしれない。木登りは得意

捕まったテンとつがいのタヌキ。タヌキもテンもだいぶ前から出没していたが罠には入らなかった。タヌキは今後も入ることは無いと思う

2025-07-25

ハクビシンは単管パイプを登れることが判明

3Dプリンターで作った。印刷に1個2時間かかる。トゲはステンレス釘。内側から差し込んでホットボンドで固定している。柵線を巻かなくても登りにくくはなるがこれを足場にして登ってしまう可能性もある。一旦柵線なしでやってみる

追記)単管パイプはサラダ油を塗っておくと登れなくなる。今シーズンの被害はゼロ。とげの効果ではなくサラダ油の効果と思われる

2025-07-29

箱罠を買った。Amazonで¥4680の安物。電気柵だけでは抜本的な解決策にならない。電気柵耐性の強い個体もいるし100%完璧な柵線の張り方があるわけでもない

奥の網目は目が詰まっているが他は腕を出せる程度に目が粗い。ハクビシンまでなら補強無しで問題なさそうな強度はある。アライグマの大きな固体やアナグマは扉を力技でこじ開けてしまいそうだったのでコの字に曲げた鋼棒で補強した。殆どの害獣は扉の側面の隙間に体をねじ込んだり扉の下側に頭を押し込んで脱出しようとする。そのため閉まった扉の外周の強度を上げておく必要がある

後ろから餌を入れられるように裏蓋は開閉式になっているが強度が低すぎるので固定した。折りたたんで保管できる構造なので折り畳みジョイント部分が弱い。捕獲は通年でやる必要があるのでタイラップでガタ付きが無いように固定。被害が出る時期は食糧が豊富な時期なので罠に入る確率は小さくなる

高い製品にはストッパーが付いているがこれには付いていなかった。一度閉まるとストッパーを解除しない限り開かない。扉側の網目が荒いことを除けば高価な箱罠を購入する必要性が無い程度の性能にはなる。Amazonのレビューを見ると評価のばらつきが大きい。捕獲は害獣との知恵比べが必要で罠の性能は結果を左右する要因の一部でしかない。このことが評価をばらつかせていると解釈しておけばよい

2025-07-29

急いで通り抜ければ感電しなことを学習してしまったテン。通り抜けに要する時間は60fpsで7フレーム=0.116秒

2025-09-09

アナグマがかかっていた。臭くないし静かなのでPM3:00頃入っていることに気が付いた。全く威嚇しないし大人しいのでたぶん雌

ハクビシンとアライグマ以外は放獣する。タヌキ、アライグマ、ハクビシンより罠にかかりやすいのでアライグマの捕獲ついでに殺処分していると数が減り過ぎてしまうと思う。蓋が開いていることに気付いてくれない。戻ってこないように水をかけているが冬場で無いと効果が無いような気がする。今日も気温は30℃を超えている。ブドウ棚の下なので日陰になっているが涼しくは無い

2025-09-18

トレイルカメラに罠に入る前のアナグマが写っていた。罠に入ったのはこの後1時間以内と思われる。罠に入ってから明るくなるまでは脱出を試みるがその後はまた暗くなるまで動かなくなるのが殆どの野生動物の習性