2011-08-29

登記の管轄は法務局。なにそれ?そんなの知らないというくらい縁の無いお役所。だいたい「市」レベルで法務局の出張所があるようだ。日高市の場合はハローワークの3階に「さいたま地方法務局 飯能出張所」がある。ここで申請書と申請ルールを入手。以下法務局で得た情報。

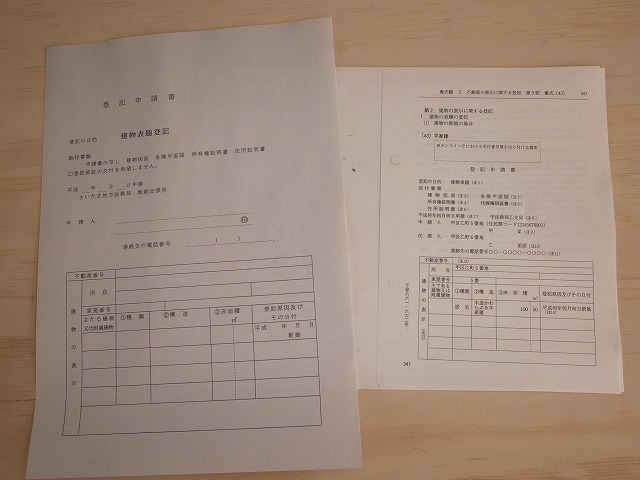

・新築の建物の登記は「建物表題登記」という

この言葉だけは理解してから法務局へ行く必要がある。知らないふりして窓口に行ったら話がかみ合わなかった。

・登記申請書はブランク用紙をもらえる

・窓口では個人で申請するのは難しいと言われる

難しいのは「図面を書かなければならない」という理由らしい。実際は小学生でも書けるようなしょぼい図面だ

・それ以外のブランクフォームは存在しない。サンプルを見て自分で作れば良い

・フォームは紙媒体で30年保存されるのでそれに耐える紙質の物を使用する

・必要な書類は以下の通り

1.登記申請書 <-ブランクフォームがあるのはこれだけだ

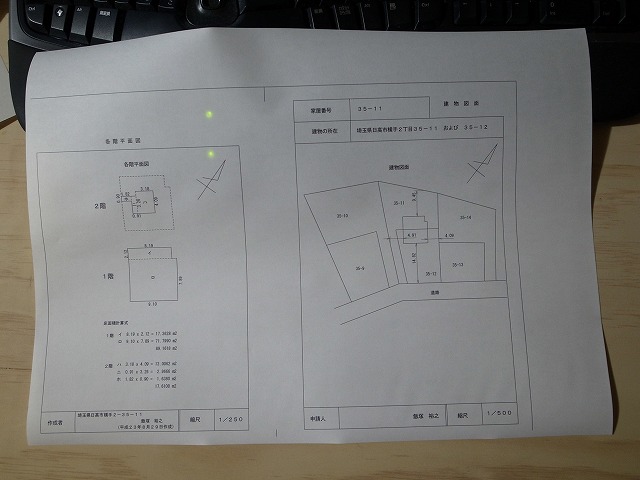

2.建物図面 <-建築の図面に比べるとかなりしょぼい図面で良い

3.各階平面図 <-同上

4.所有権証明書 <-これは一通では無く一式

うちわけ

・建築確認申請の「検査済証」

・工務店の発行する「工事完了引渡証明書」

・工務店の資格証明書 <-よくわからん。要実印

・工務店の印鑑証明

5.住民票

6.現地の地図 <-法務局の担当者が現地確認に来るので地図が必要

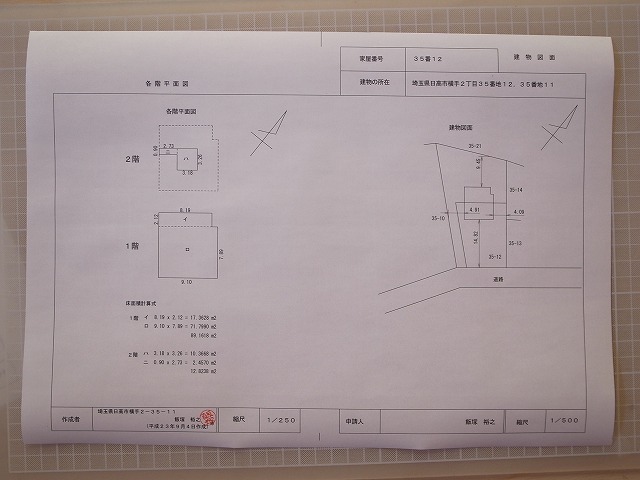

図面完成。何故か用紙サイズはB4。そんなサイズの用紙は在庫していないのでA3で印刷して切り取る。寸法の丸め方等は言葉による定義はなされていない。サンプルの図面から読み取って真似る。単位がmmでなくメートルだったり。異なる縮尺が1枚の用紙に混在していたりで書きにくい。隣の敷地も書かなければならないが寸法はデタラメ。心優しい俺は少し大きめに書いてあげた。

図面に書き込む数値は建築確認申請の求積図から拾えば良い。必要な情報は全てここにある。この図を簡略化した物を書く単純作業でしかない。単純作業はばからしいので求積図のCOPYを添付することで良いか聞いてみたが予想通りの回答が返ってきた。さすがお役所である。

2011-09-05

資料がそろったので提出してきた。工務店からもらった資格証明というのは工務店の登記簿謄本のようだ。正式名称は「履歴事項全部証明書」。以下提出時のまとめ。登記申請書の書式がネットで調べた物などと異なるのでローカルルールが存在している可能性有り。

・登記申請書

-コピー不要

-登記済証の交付を希望しません という項目には通常チェックを付けない。登記済み証の交付手数料は無料。登記簿謄本ではないので特に使い道は無い。

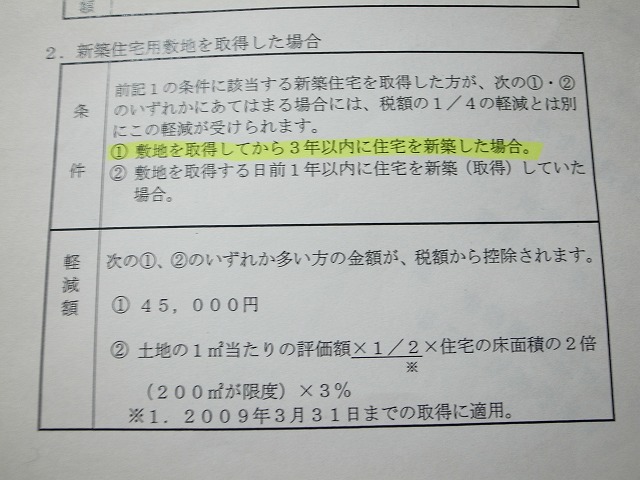

当方は不要なのでチェックを付けた。土地を購入してから3年以内に家を建てると土地の不動産取得税が軽減(一部支払った税金が返ってくる)されるというルールがある。

その手続きに建物の登記簿謄本が必要。結局、謄本を発行してもらう必要があり、それにより登記済みであることが確認できてしまうので必要なくなる。

・建築図面、各階平面図

-提出時にはチェックされない

床面積に算入するか否かについて建築基準法と一部異なっている

建築基準法-天井高さ1.4mは不算入

建物表題登記-天井高さ1.5mは不算入

・資格証明

-「履歴事項全部証明書」なるもの

・建築確認申請の「検査済証」

-1枚だけか?という変な質問を受けた それで良いみたいだが

-コピーを添付すれば原本は返却される。住民票のように署名押印は不要。

・住民票

-原本返却必要であればコピーを添付

-コピーには「原本に相違ありません」と書いて氏名押印

<-何故自分で書かなければならないのか不明、お役所がCOPYすればよいと思う。そうすればCOPYであることに間違いない。

今これを書いていて「相異」と書いてしまったことに気がついた。署名押印した物はこれだけ。

・現地確認

-必ず実施される

-確認日の事前連絡はしないのが通例

不在の時困らないかを聞くと以下の回答

-外から見て確認することで済ませることもある

<-押し入れなど床面積に算入されない物がどれだけあるか外から見ても解らないはずなのだが。

これで済ませると言うことは図面はテキトーでも良いと言うことになる

-外から確認できない事項があるときは連絡する

<-その事項の有無を確認するのが現地なので無駄足覚悟らしい

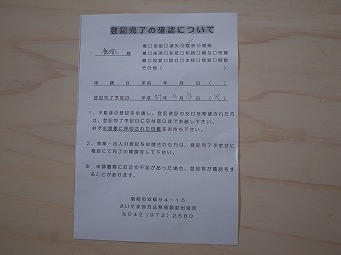

・登記完了までの期間 約1週間

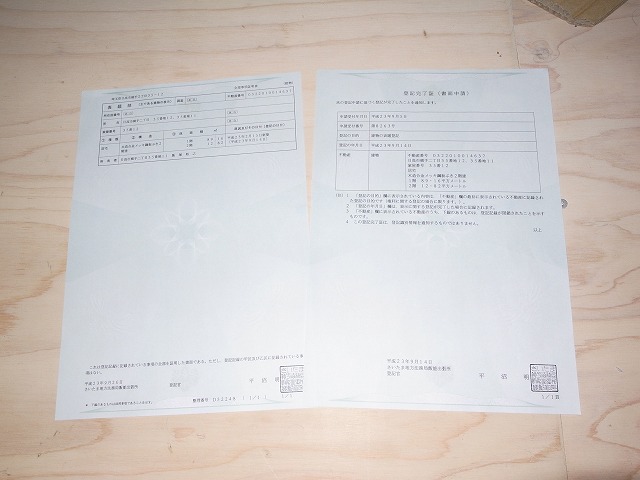

-「登記完了の確認について」というものを書類提出時に受け取る。登記完了予定日が書いてあるだけの物。

-登記完了後には特に出向く必要は無い。受け取るべき物が無いので。登記済証がほしい場合は申請時に押印した印鑑を持って出向く必要有り。

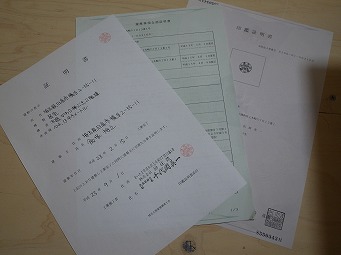

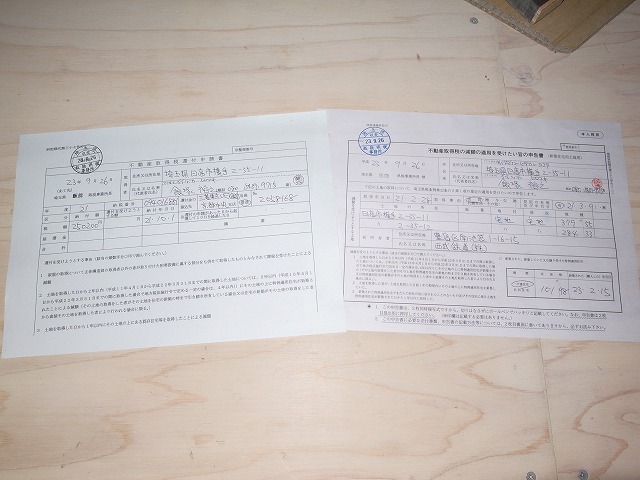

工務店で用意してもらった3点セット。証明書は自分で書いて工務店の印をもらった。

法務局で受け取った物はこれだけ

不動産取得税の軽減措置というのはこんなルール

そのために用意しなければならない物。申請先は県税事務所。(土地だけの場合はこんなに要らない。詳しくは9/26の箇所を参照)

2011-09-12

今日、法務局から書類に不備があるという連絡が入った。不備事項まとめ。

・建物図面(土地と建物の外形を書いた図面)に番地が抜けている

・申請書他住所は住民票にあるとおり全く同じに書かないといけない

× 日高市横手2-35-11

○ 日高市横手二丁目35番11

・申請書の床面積は2階1階をそれぞれ記入。

申請書の書き方サンプルもそのようになっていた。

・住所の境界にまたがって建物を建築した場合は建築面積の大きい方を登記上の住所として採用する。これは登記法上のルール。(住民票は好きな方の住所で申請可能)

これは登記申請書の所在欄に書く住所のこと。

図面上の家屋番号もこの住所に合わせる必要がある。

図面の「建物の所在」は2つの住所にまたがる場合は両方を併記する。最初に建築面積の大きい方の住所、続いて小さい方を記入。

...横手2丁目35番12,35番11 のように書く。

・図面の作成者欄に押印必要

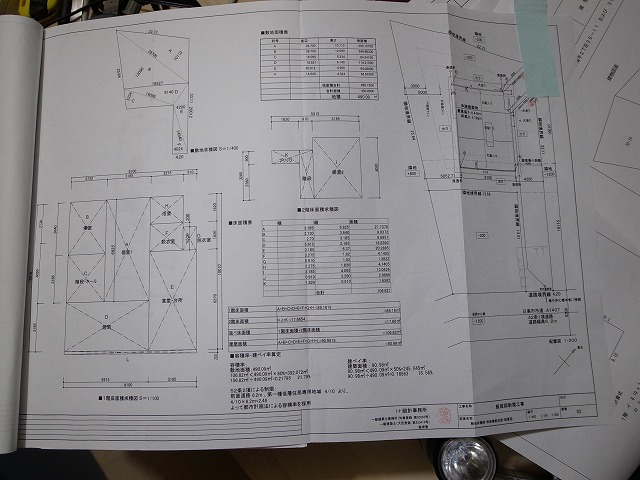

・建築確認申請の「検査済証」だけで無く「確認済証」も必要

-「確認済証」は家を建てる前に作成される物。1枚ぺらではなく約10ページ程度ある。

-「検査済証」「確認済証」はCOPYをとり、 「確認済証」「検査済証」の順番で左上をホチキス止め。

-全ページに割り印を押す

-表紙つまり確認済証の11ページ目に「右は原本の写しに相違ありません」と書き署名、押印

法務局に「「右は原本の写しに相違ありません」という署名押印欄付きのスタンプがあるので押してもらって署名、押印すれば良い。

その他

・住民票など返却必要な原本は現地確認の時に返却されないので手続き完了後に法務局に取りに行かなければならない。

・窓口の担当者は本当に何も知らなかったということが解った。

・書類不備があると1~2日登記にかかる期間が延びる。

裏手は山林で住所など無いと思ったのだがこの柵から2メートル奥までは住所が付いていた。敷地周囲の住所は書いておかなければならない。今は雑草が生えていて通行不能。

建築確認申請の確認済証。要COPY。

確認済証、検査済証の割り印はこの位置。この写真は割り印位置を示すための物で確認済証では無い。全ページに割り印必要。

2011-09-12

午前中に修正書類を提出したら午後に現地確認に担当者来た。現地確認での修正箇所は階段の床面積算入。両サイドが壁に囲まれている場合は床面積算入とのことだが階段周囲が吹き抜けていると床面積不算入とのこと。曖昧な構造の階段もあり得るので写真を撮って申請時に算入/不算入の確認を取る必要がある。階段上の「すのこ」になっている部分は2階の床面積に算入される。今は荷物置き場としても使っているが、本来は窓を開け閉めするためだけにある。

(手すりは邪魔なので今は付いていない。仮設手すりが付いていたが大きな物を2階に運ぶときに引っかかって危ないので取り去ってある。建築基準法上は必要だが登記法上は関係ない)

敷地の形状は正確でないといけないらしい。隣家の敷地の形状も正確にわかっているのだが住所だけが明確になっていればいいとのことなので削除。この図面が最終形。申請書に書き込んだ床面積も変更する必要がある。わざわざ図面の再提出だけのために法務局へ行くのは面倒なので買い物ついでに行くことにする。たぶん2~3日後。

建物の屋根構造に何故こだわるのか理由がわからない。これは瓦では無いが建築用語で「瓦棒葺き」という。貼ってある鉄板はガルバリウム鋼板。昔で言うところのトタン屋根だが今はガルバリウム鋼板が使われる。登記上は「合金メッキ鋼板ぶき」というらしい。これも図面を再提出するときに申請書を修正しないといけない。ネット上に建物表題登記の手順が書いてあるサイトがいくつかあるが屋根構造についての解説が無いものは情報量不足のため参考にならないと言って良い。

この本の表題登記の部分を全部読んでみたが、概要がわかるだけ。申請に必要な情報が全て詰まっているわけでは無い。

2011-09-14

修正した図面を提出してきた。何故屋根の構造を書く必要があるのか聞いてきたが「建物を特定するため」という回答であった。屋根の見た目で建物を区別すると言うことだ。一般的には当方の家は「木造モルタル2階建」になるが登記上は「木造合金メッキ鋼板ぶき」となる。登記が完了するのは2日後の金曜日

2011-09-26

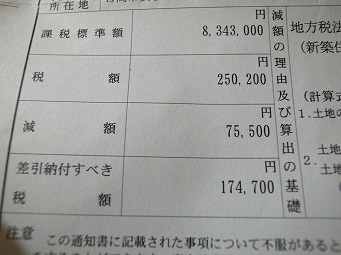

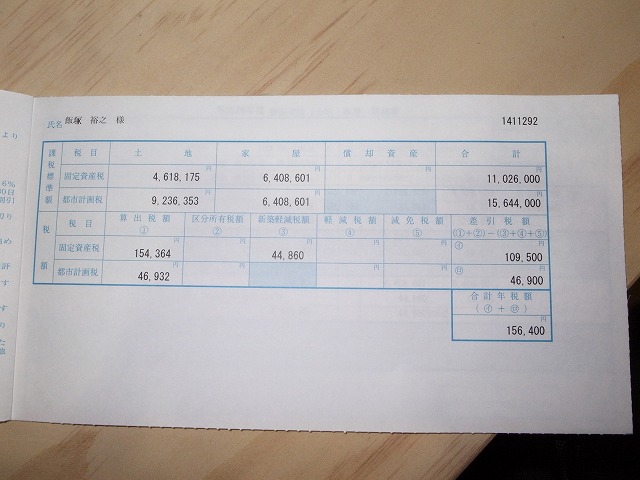

提出した原本を受け取りに行った。登記済証はいらなかったのだが何故か発行されていた。ついでに固定資産税の還付手続きのために登記簿謄本を発行してもらう。登記そのものには手数料はかからないが謄本は一部¥700。

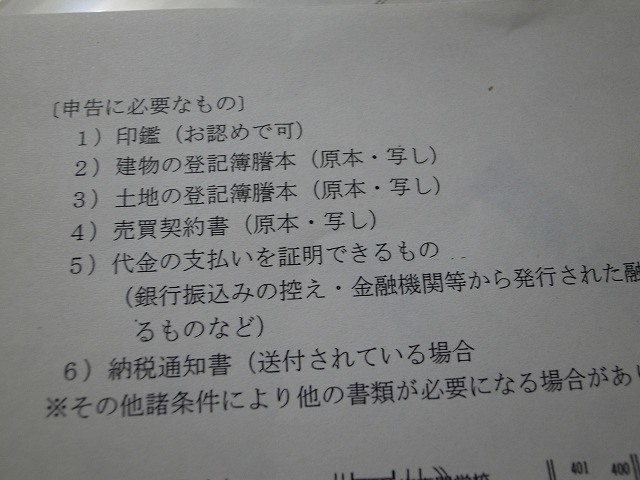

税務署に行って還付の手続き。必要な書類は

-建物表題登記の登記簿謄本

-土地の売買契約書

-土地の不動産取得税の納税通知書

COPYは税務署で取ってくれるので不要。書類を2通書いて手続き終了。「不動産取得税還付申請書」と「不動産取得税の減額の適用を受けたい旨の申請書」というもの。申請書には宅地、建物の面積を書く。建物は建築基準法上の延べ床面積では無く登記上の床面積を書く。還付金額については通知が後日郵送されてくる。

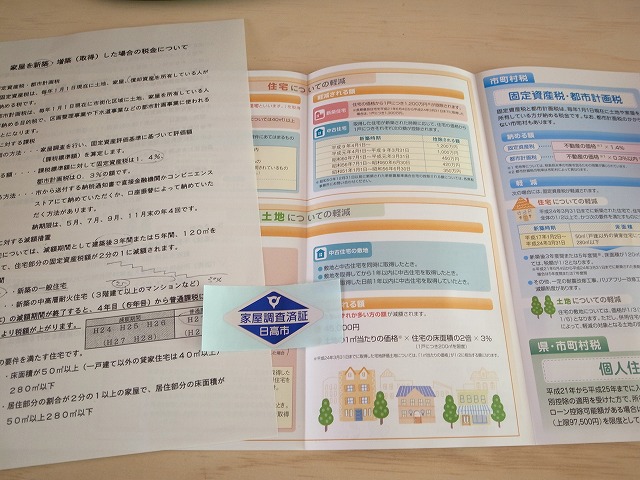

建物の登記が完了すると建物の固定資産税の評価のために税務署員が来る。税務署員の話では建物評価額は建築費用総額よりは低く、建築費用の半額よりは高くなるらしい。

2011-09-29

税務署から通知が来た。還付額¥75500。自分でやらなかったら、たぶん赤字。

2011-10-06

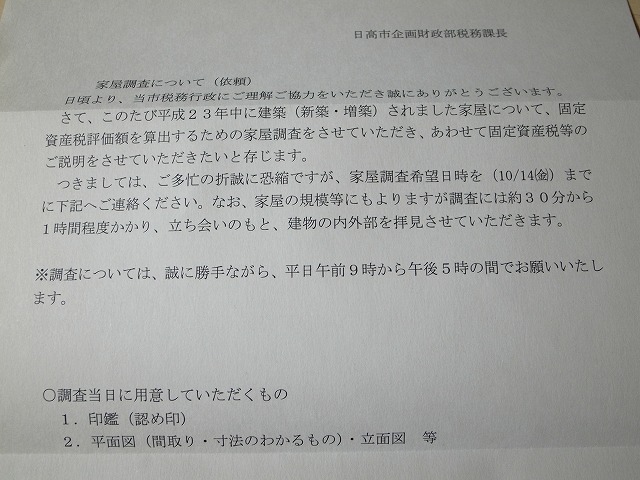

家屋の調査通知が来た。課税するときは仕事が早い。

2011-10-11

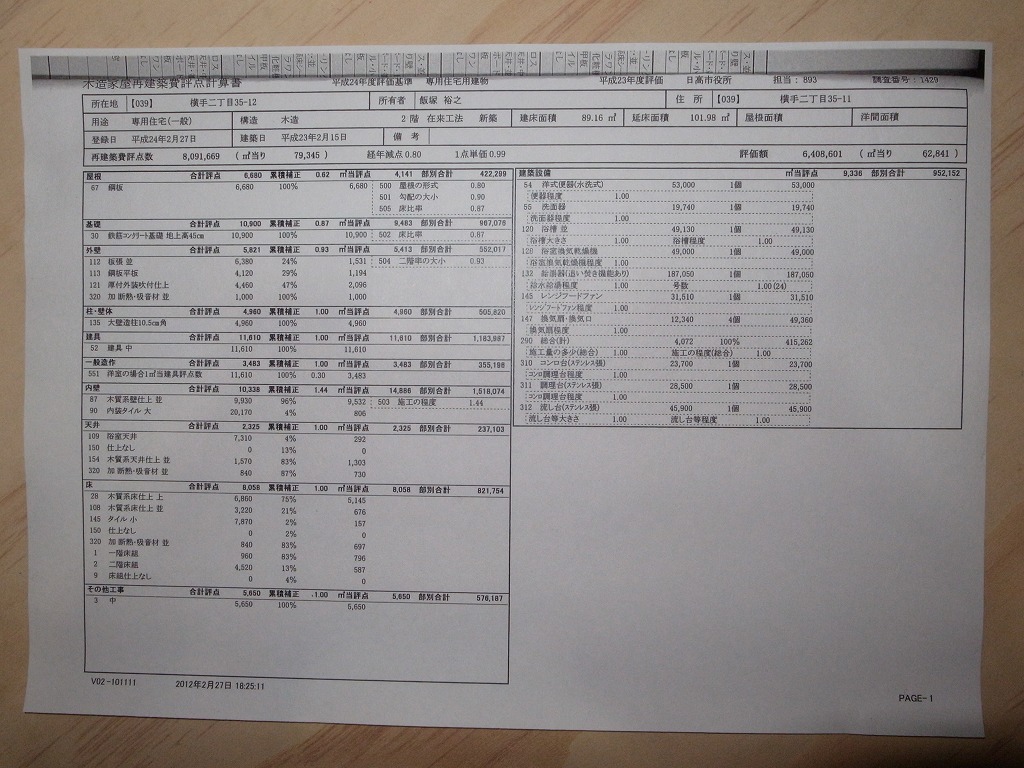

市役所の担当者が家屋の調査に来た。受け取った物はこれだけ。実際の評価額はすぐには解らない。調査で調べた項目をシステム入力して計算するらしい。数を数えたり寸法を測ったりする作業は一切無かった。

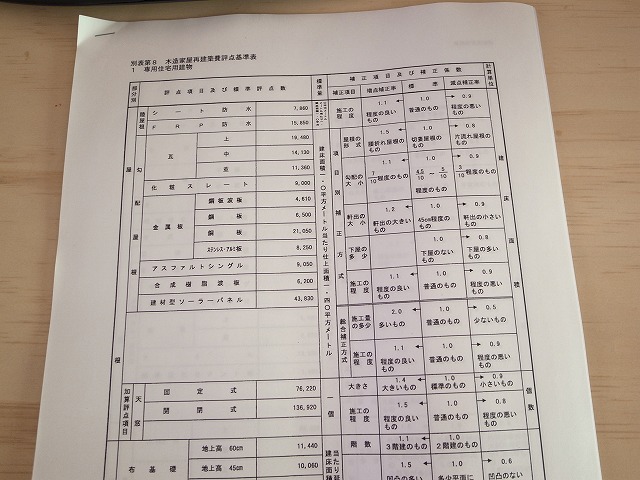

評価は「木造家屋再建築費評点基準表」なるもので行われる。このガイドに従って建物を評価し全ての評点を合算した物が課税標準額になる。1点=¥1となる。

以下まとめ。

・木造家屋再建築費評点基準表はガイドラインなので全ての市区町村でこれを厳密に適用しているとは限らない。

例えば基準表では柱の太さによって評価額が異なるが大壁構造の場合、日高市ではすべて105mmとして評価している。

コンセントの数も1個いくらとなっているが日高市ではこれを数えない。床下の構造も見ない。

固定資産税は市町村税なので各市町村がガイドラインより安く評価する分には問題が起こらないという考え方らしい。

・埼玉県の場合、評価額の

1.4%が固定資産税

0.3%が都市計画税

・基準表はネットで調べると2008年の物(検索するとpdfファイルが見つかる)しか見つからないが2011年版があるらしい。

最新版は「基礎」の項目に布基礎、べた基礎という区分が無くなっているのでそれと解る。これか?2008年版にこれを差分として適用すれば良いのか?

・犬走りも評価対象。基準表の「その他工事」というのがそれに該当する。評価の後に作ることが出来るのだが.....

ガイドラインに「その他」を入れるのは有りか??? 気分次第でどうにでもなる。

犬走りを外構と見なすなら「外構にも固定資産税はかかる」

・評価の明細がほしい場合は市役所(税務署か?)に行って請求すればもらえる。

税額の通知には金額しか書いてないので明細は待っていても郵送されてこない。

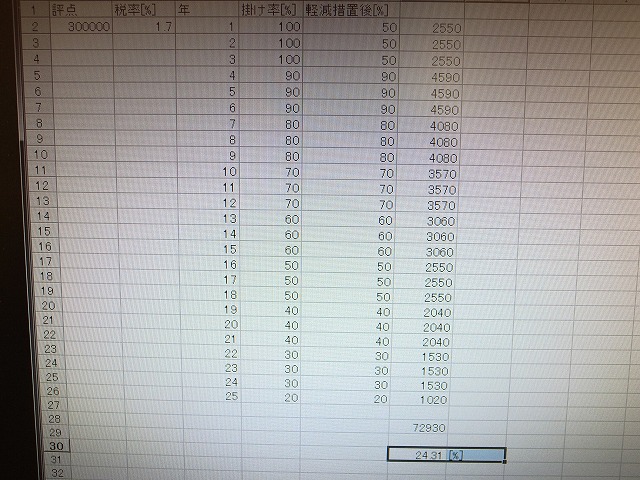

・建物が古くなると固定資産税も安くなる

建ててから3年間は軽減措置があるため半額

4年後に軽減が無くなるので高くなる

3年ごとに安くなっていく

25年までに評価額の20%になりそれ以降は安くならない

税額いろいろ

・床面積は登記上の床面積が採用される。建築基準法上のそれでは無い。

・マンサード屋根は屋根裏を有効利用できるが税額は通常屋根の1.5倍

・鉄板張りの外壁はかなり安い。最近増えてきているように思う。

実際の施工費用は超ローコストのサイディング張りより高いはずだが税額はサイディングの半額

鉄板張りはお得感有り。但し屋根は割安感無し。雨降るとうるさいし...

・内壁塗り壁はクロス張りの2倍。施主工事で安く仕上げたつもりでも税額は優遇されない。

・平屋は2階建てより延べ床面積あたりの施工単価が高くなるのだが税額上は平屋が不利になる項目は無い。

面積を評価する項目はあるが体積を評価する項目が無い。申し訳程度に階高という項目があるだけ。

2階の床構造(梁とか根太)は1階の床の5倍の税額なので平屋の方が安くなる要素が大きい。

広い土地に大きな平屋という構成が一番贅沢だと思うが...

・便器はくみ取りの方が高い。汲み取り式の和式便器は資産上は便器の王者。

但し、小便器は水洗の方が4倍以上高い。汲み取りの大便器で小便をすると脱税になるのかは不明だ。

・追い炊き機能のある給湯器は税額が2倍以上になる

・システムキッチンは約30万円と評価額が高いので評価後にDIYで作ると節税になる

シンク、調理台、コンロだけのシンプル構成だと約15万円と評価される。

・フローリングは無垢も合板も区別していないようだ。

・ネット上には税額についての間違い、古い情報が満載。9割以上が役に立たないと思う。

評点基準表を見るのが正解。評点に税率をかければ新築時の税額を容易に計算できる。

・税額は各部の仕様が積み上げられていくので税額が安くなるように家の仕様を変更するのは無駄に等しい。

費用のかかる物ほど税額も大きくなっている。

・アルミサッシに関する項目は開口率で規定されている。高いサッシでも安い物でも単純に開口率で評価。

・引き込み線地中埋設は金がかかるが評価項目は無い。

・家庭内LAN等弱電関係も課税対象では無い。

・固定資産では無いものにも課税される。例えば3階建て住宅の仮設工事費用。基準表の一番最後のページ参照。

2011-10-12

平屋はよく見たら高かった。基準表で建床面積と延床面積を使い分けていたことに気がつかなかった。平屋は屋根の評点が2階建てより大きくなるので税額も上がる。25年間に支払う税額を計算すると評点の約25%になる。床面積50平米×2の2階建てと100平米の平屋を比較すると...

2階建 6500× 50×1.4×0.25=¥113750

平屋 6500×100×1.4×0.25=¥227500

共に屋根は鉄板張り。25年間に支払う税額は2倍になる。

屋根の材質の違いによる税額を見ると...

瓦:11360×50×1.4×0.25=¥198800

鉄板:6500×50×1.4×0.25=¥113750

共に建床面積は50平米で計算。差額は¥85050。1.4という数字は屋根に勾配が付いているので上から見た大きさの1.4倍するという理屈。

高いと言われている床暖房の評点は¥12000/平米。50平米に施工すると25年間の税額は¥150000。税額は施工面積に比例する仕組みになっている。

2012-05-07

固定資産税の通知が来た。普通の家と違いすぎていて参考にはならないと思うが評価額約641万円。税額は土地も含めて月割すると¥13000。明細は暇なときもらいに行く予定

土地の面積が200平米を超える部分については税率が高いので割高になっている

2012-09-04

市役所で建物評価額の明細をもらってきた。正式名称は「木造家屋再建築評点計算書」。ローカルルールがあるので他人の家の評価額の細部はあまり参考にならない。評点基準表より多く税金を取ってはいけないが少なくする分には地域毎に違っていてかまわないようだ。

屋根:

鋼板 <-ガルバリウムの鉄板張り

基礎:

鉄筋コンクリート 地上高45cm <-今の基礎は殆どこの高さ。

ウッドデッキを作るときはこれより基礎が低いとデッキが低くなりすぎる

外壁:

板張 並 <-南東の正面 累積補正は外壁面積全体に占める割合と思うがテキトーな感じ 評価には上、中、並があって並が一番安い。

鋼板平板 <-北西の裏面

厚付外装吹付仕上 <-南西、北東面。緑のジョリパット

加 断熱・吸音材 並 <-加は加算の意味。つまり税金余計に取るぞと言うこと。断熱していない壁は無いと思うのでどんな家でもこの項目はあるはず。

柱・壁体

大壁造柱10.5cm角 <-実際は12cmだが、日高市は全部これで評価。ローカルルール

建具:

建具 中 <-アルミサッシのこと

一般造作:

洋室の場合1m2当たり建具評点数 <-洋室なら全部この評価という意味 和室は税額高い

内壁:

木質系壁仕上 並 <-構造用合板を塗装しただけ。クロス張りより高かったでござる

施工の程度で税額1.44倍に上乗せされているが吹き抜けで面積が大きいため1.2倍まではわかるが

施工の程度で1.2倍した理由は塗装してあるからか? 1.44は1.2×1.2でたぶん間違いない。

内装タイル大 <-風呂場の壁。台所の壁もタイルだが評価されていないと思う

天井:

浴室天井 <-アイカセラール張り 在来工法の風呂場は「部屋」として扱われるようだ

仕上なし <-工作室部分か?

木質系天井仕上 並 <-野地板が見えているだけの構造 「仕上なし」というものがあるならそれに該当する気がする

加 断熱・吸音材 <-断熱していない天井なんて有るのか?

床:

木質系床仕上 上 <-唐松フローリング。畳と大体同じ評価額。

木質系床仕上 並 <-工作室部分だとおもう。檜合板を塗装しただけ

タイル 小 <-浴室

仕上なし <-浴槽部分か?

加 断熱・吸音材 並 <-スタイロで断熱

一階床組 <-普通の構造

二階床組 <-1階に比べるとだいぶ税額が高い

床組仕上なし <-風呂場

その他工事

中 <-何だ?

建築設備

誰でもわかるので説明略

説明してもらわないとわからないものがかなりある。特に「仕上なし」の部分。暇なときに市役所に聞きに行こう。評価基準は以下のPDFを参照。