2008-10-03

フォトトランジスタには3本足トランジスターのベースにあたる足が有りません。3本足トランジスターはベースに入力信号を与えて使用しますが、ベースの代わりに光を当てて使います。そのため足が1本足りないのです。今回使用したフォトトランジスタの特徴を列挙しておきます。

・赤外線に反応します 可視光には殆ど反応しませんので光量測定には使用不可

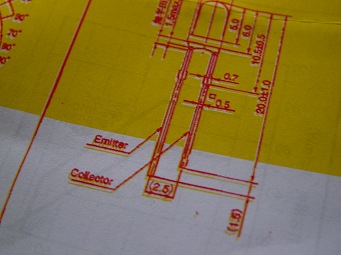

・電子部品は足の長い方がプラス側ですが、これは何故かプラス側にするコレクタのほうがエミッタより足が長い

・反応速度は負荷抵抗によって変わりますが最大10μ秒です

・デジタルセンサーとして使用するための物です

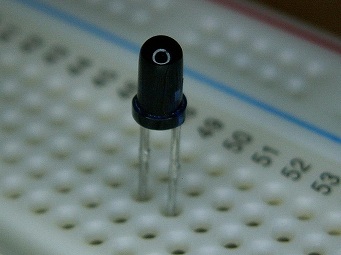

フォトトランジスタ。SPS-135C。トランジスターなのに2本足。

エミッタの足が長い。フォトトランジスタ全てがこのようになっているのかは不明

秋月電子で4個¥100。

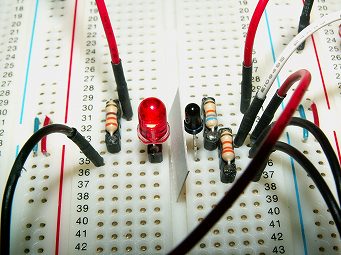

赤外線LEDとフォトトランジスタを並べ、赤外線が物体に反射して戻ってくる光量を捉える回路を作って実験。赤外線LEDは秋月電子で100個¥700。ばら売りはしていないようだ。デジタル回転計改造用に売店でばら売りしようか...

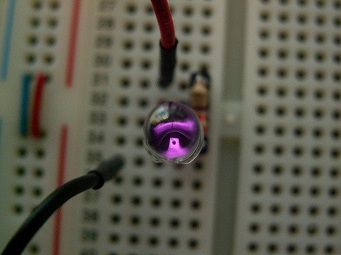

赤外線LED。デジタルカメラで撮影すると光っていますが。肉眼では解りません。OSIR5113R。

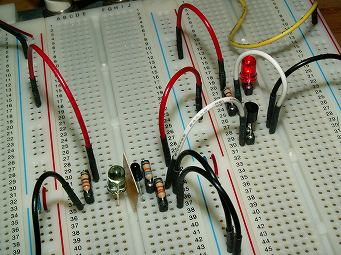

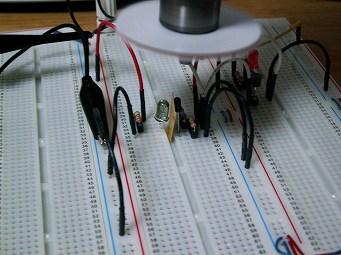

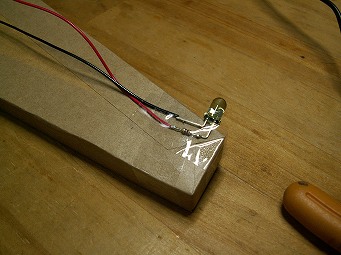

実験回路。直接赤外線がセンサーに入らないように赤外線LEDとフォトトランジスタの間に紙をはさんでいます。熱収縮チューブを被せても良いと思います

赤外線LEDの光量が多いのでかなり遠距離でも使用できます。30mm程度離してもいいのでセンサーの取り付け自由度が大きくなります。回転体は紙に黒マジックで黒マークを書いた物です。

実験に使った回転体。最大7000rpm程度(だったと思う)

実験の様子

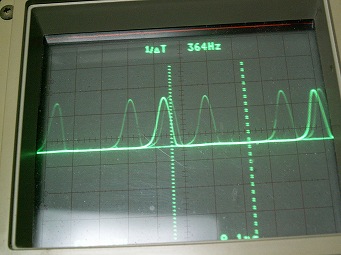

波形を見る限り数万回転でも使用できそうです。

センサーのコレクターの電圧

ご参考の基板パターン。配線は部品面から見た状態です。このパターンのまま作るのであれば、このイメージをダウンロードし、反転させた物を見ながら半田付けした方が楽です。SPS-135CにもLED同様の半月キリカキが有るのですがよく見ないと解りません。

この実験の回路図。ブレッドボードで組んだ回路には動作確認のための赤色LEDが有りますが、必要ないのでこの回路にはありません。OUT端子に+5V<->0Vのデジタルパルスが出力されます。OUT端子をPICのポートに接続して応用回路を作ります。抵抗値は反射型フォトリフレクタを使用した回転計の回路と全く同じです。フォトリフレクタがフォトトランジスタと赤外線LEDに変わっただけです。

波長700nm以下には殆ど感度がないので赤色LEDは赤外線LEDの代用品にはなりません。

赤色LEDではダメ

2008-10-16

フォトトランジスタと赤外線LEDを向かい合わせにして使用することも出来ます。赤色LEDは赤外線が入射すると光るようになっています。光軸合わせを容易にするための物です。赤外線を遮るとLEDが消灯します。

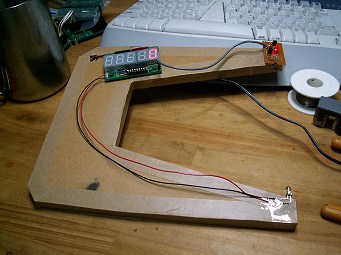

プロペラ回転計。市販品のほうが安いけど...

カーテン越しの日光にも反応するので遮光に注意する。

枠の部分は段ボール2枚合わせです。

センサー部

赤外線発光部

ストロボ撮影したので解りにくいですが1484回転を示しています。プロペラは赤外線を2回遮るので実際の回転数の2倍を示しています。ちょっと誤差がありますが回転数が常に変動しているとサンプリングタイミングの関係で値が異なります。完全に定速度回転していれば、ぴったり2倍になります。

実験の様子

さすがに透明ペラはダメ

2008-10-26

売店で販売しているデジタル回転計用に反射式センサー基板を作りました。フォトトランジスタは東芝TPS611。千石電商で購入。1個¥80。SPS-135Cと似通った特性なのでそのまま置き換えられます。特性に影響を与えるようなのでフォトトランジスタ<->基板間はケーブルで延長したりしない方がいいようです。

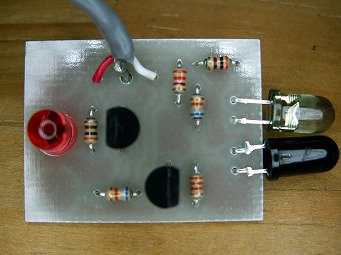

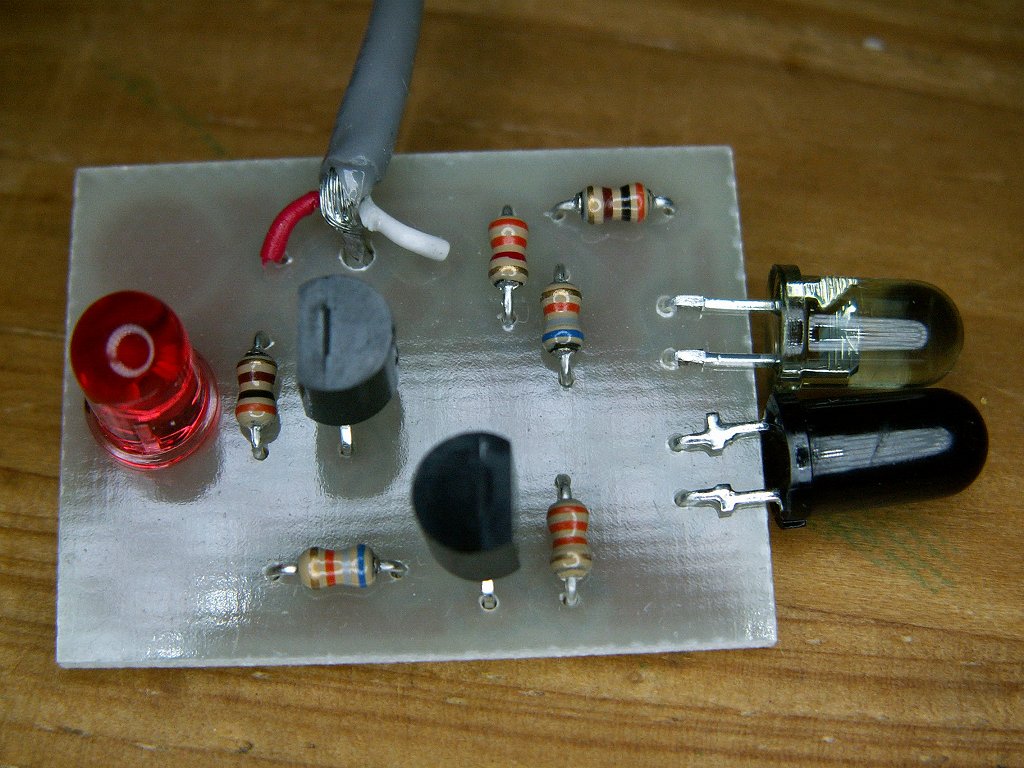

センサー基板

LED基板。部品はLEDだけなのでLEDを固定しやすくするための物

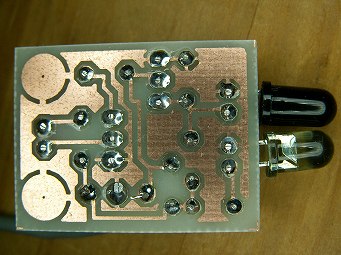

裏面

************************************************************************************************

デジタル回転計 反射式センサー

************************************************************************************************

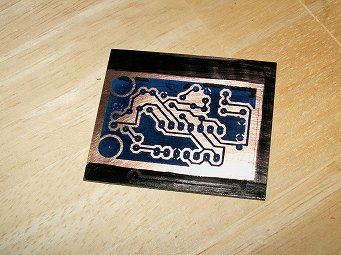

基板パターン

回路図

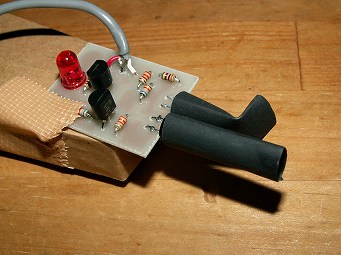

昼間は太陽光の赤外線があるため、赤外線LEDが無くてもフォトトランジスタが赤外線を検知してしまいます。プロペラの回転数を計測するときは黒いチューブ(写真の物は熱収縮チューブ)をかぶせ、チューブの先端から入射する赤外線をプロペラで遮るようにして使用します。

赤外線を検知すると赤いLEDが点灯します。回転体をゆっくり回して赤色LEDが点滅する位置が正しい計測位置です。

昼間用遮光

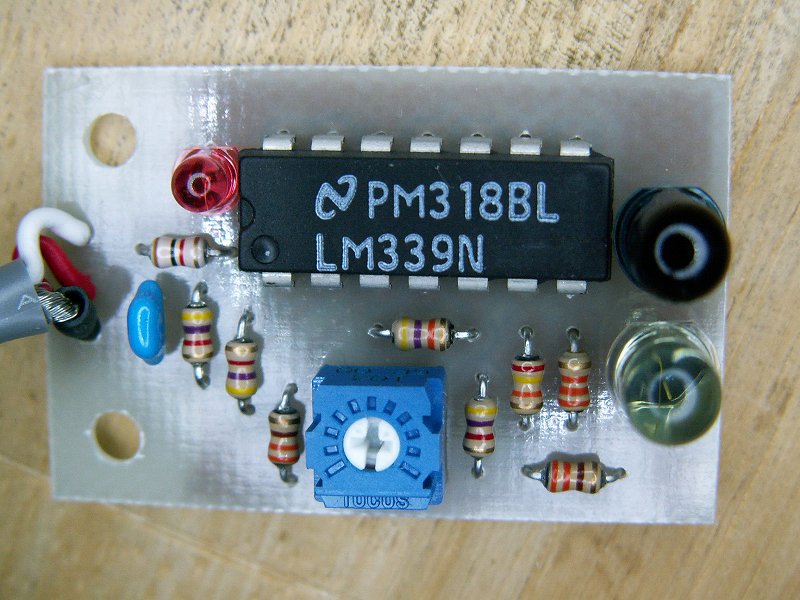

基板拡大写真。回路図を見てもいいが、この写真からカラーコードを読んでも良い。

2008-10-30

強い赤外線が出ているので冬場はご注意下さい。普段の生活の中にある物がセンサーに反応を与えていると案外それに気がつかない物です。

ハロゲンヒーター。センサーを直接これに向けなくても、間接的にハロゲンヒーターに照射された物体からの反射でセンサーが反応してしまうほど強力です。

2008-12-23

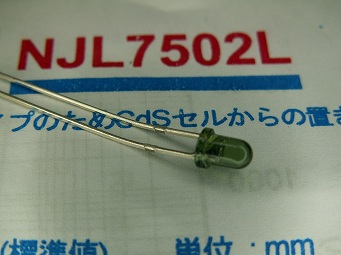

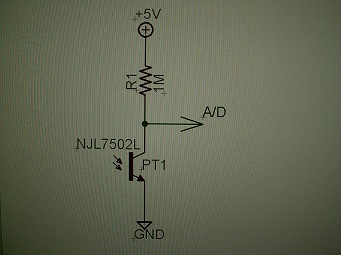

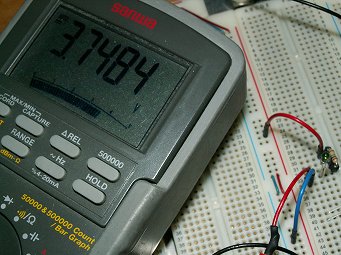

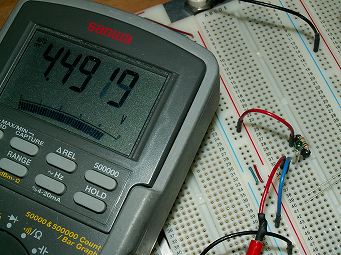

可視光検知タイプの物も実験してみました。直列に1MΩの抵抗を入れて写真のA/Dの電圧を計測。

可視光検知のためのフォトトランジスタ。NJL7502L

実験回路

部屋の電気が点いているか否かを検知するには1MΩ程度の抵抗を直列に入れて電圧降下をA/Dコンバータで計測するのが良さそうです。昼間の晴れと曇りを区別するには、もう少し抵抗値を小さくします。

夜間、蛍光灯照明 3.7V

夜間、照明OFF、明かりは距離60cm程離れた液晶ディスプレイのみ。約4.5V

2009-05-20

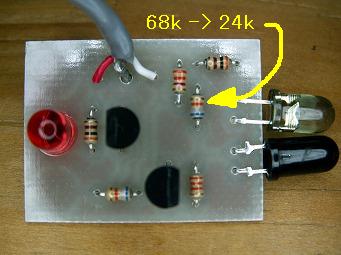

赤外線検知のフォトトランジスタの明電流、暗電流はどれも似たような物かと思いましたが、違う物もありました。これは東芝TPS611より電流が流れます。R4が68kΩのままだと、電流が流れすぎてトランジスタT2が常にONします。回路からトランジスタT2を取り外し、明<->暗の変化を与えたときフォトトランジスタのコレクタ(T2のベースに繋がっている足)電圧が0.6Vをまたぐように抵抗を調整します。R4は24kΩが適当な値でした。

見た目は東芝TPS611と変わらないが、暗電流、明電流は異なる。フィラメントのように見えているのは撮影用のリングライトが写り込んでいるだけ。型番は不明。無印。

R4を68kΩ->24kΩに変更

2009-07-01

感度の調整が出来るように修正しました。A点の電圧とB点の電圧をコンパレータで比較する方式でです。B点の電圧がVR1で調整できます。もっとシンプルな回路に出来ますが、1つのコンパレータに4回路入っているので全部使いました。

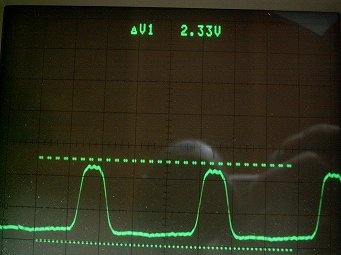

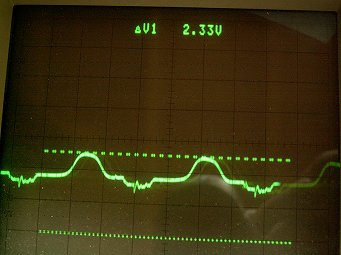

A点の波形をオシロスコープで計測するとこんな感じです。センサーそのものが変わっているわけではないので調整範囲は大きくありません。センサーを取り付けてしまった後でも若干の感度調整が出来るというレベルです。

センサーとの距離が近いとき。距離約30mm。暗いと電圧が上がり、明るいと下がる。下の点線がGND。上の点線が2.33V

センサーとの距離が遠いとき。距離約40mm。1.5V付近のギザギザ波形はたぶん回転体に貼ってあるセロハンテープに反応した物

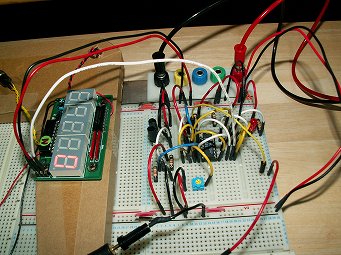

実験の様子

試作はアイロン転写方式で

回路の動作確認

最終テスト

基板パターン LED1はキリカキがある方(マイナス)が上。足の長いプラスが下を向くように取り付ける。

実物 白黒の紙に反応させるならVR1は中立位置がちょうど良い。

回転計センサーの部品表

| パーツリスト | ||

| 部品番号 | 型式 | 数量 |

| プリント基板 | なし | 1 |

| IC | LM339 コンパレータ | 1 |

| C1 | 積層セラミック 0.1uF | 1 |

| R1 | 1kΩ 1/6W | 1 |

| R2,R9 | 330Ω 1/6W | 2 |

| R3,R5,R7 | 4.7kΩ 1/6W | 3 |

| R4 | 24kΩ 1/6W | 1 |

| R6 | 47kΩ 1/6W | 1 |

| R8 | 33kΩ 1/6W | 1 |

| LED1 | 3mm 赤色 | 1 |

| IR1 | OSIR5113A 赤外線LED | 1 |

| PT | フォトトランジスタ 型式不明 | 1 |

| VR1 | 10kΩ 可変抵抗 | 1 |

| なし | 熱収縮チューブ(遮光用) | 1 |

| ※背景が黄色くなっている物は取り付け向きがあるので注意してください | ||