2018-11-06

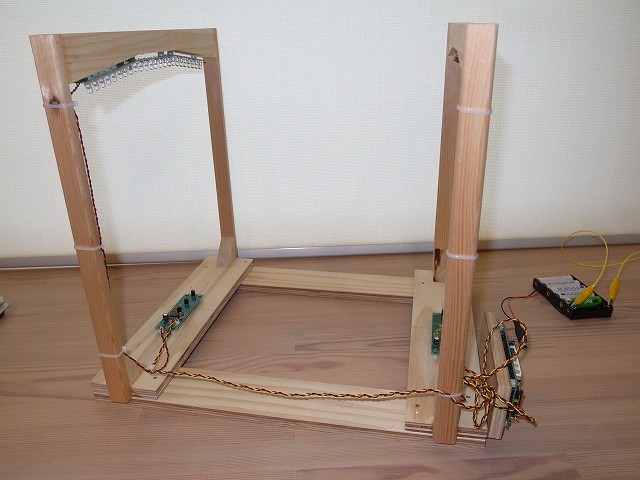

前後のスクリーンは平行に作る必要がある。スクリーンの間隔は作った後に設定する方式なので平行でありさえすれば距離の正確さは必要ない

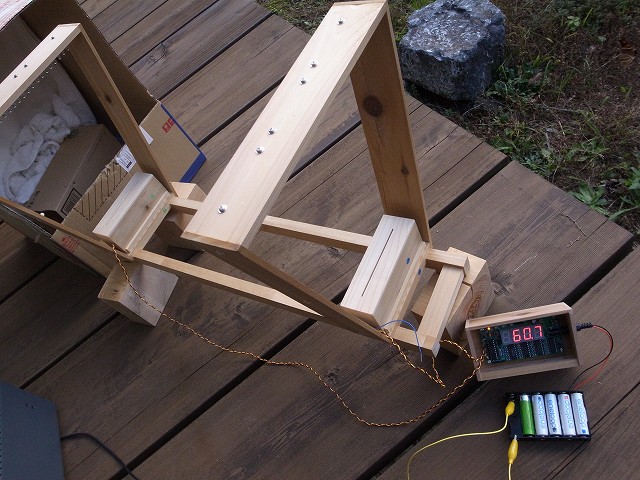

もう一つの制作例。上の物は円弧状にLEDを並べているがこれは一直線。スクリーン間隔は500mm。電源はニッケル水素電池5本

スリット幅は2mm。この遮光カバーの高さは50mm。スリット幅は狭いほうが良い。2mmが最小。最大でも3mm程度にする。センサーの直径は5mm有るが半球形の部分はレンズで実際の素子は1mm角程度。レンズは削ってしまう

遮光カバーをLEDとセンサーの間に精度よく設置するのは意外と難しい。遮光カバーを少しずつずらし電源マイナスと矢印間の電圧が最小になる位置で固定する。赤外線がセンサーに当たっていないときはほぼ5V、最適な位置では4.5V付近になる

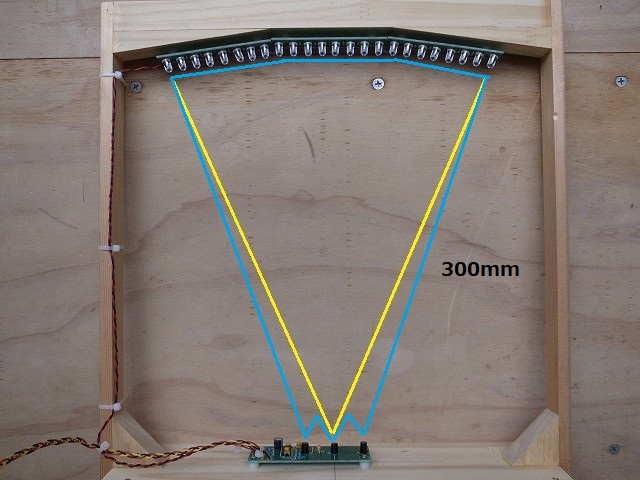

LEDは中央のセンサーに向ける。水色の領域の内側がセンサーの反応する範囲。四角い枠は作りやすいがV字型のほうがこの領域の大きさがわかりやすい。木枠の上下間が300mm。センサーとLEDの距離はそれより少し短い

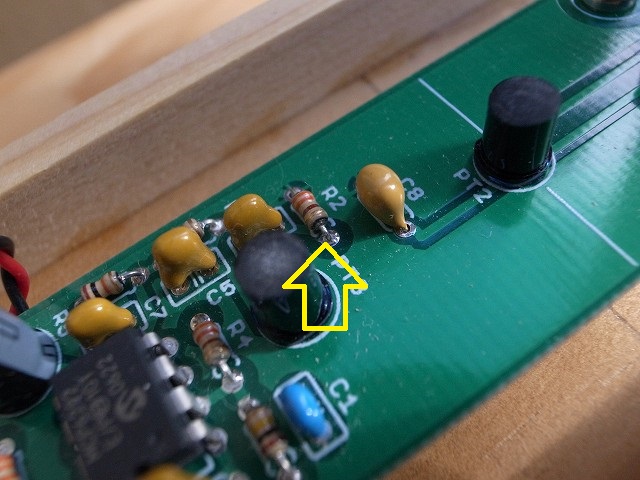

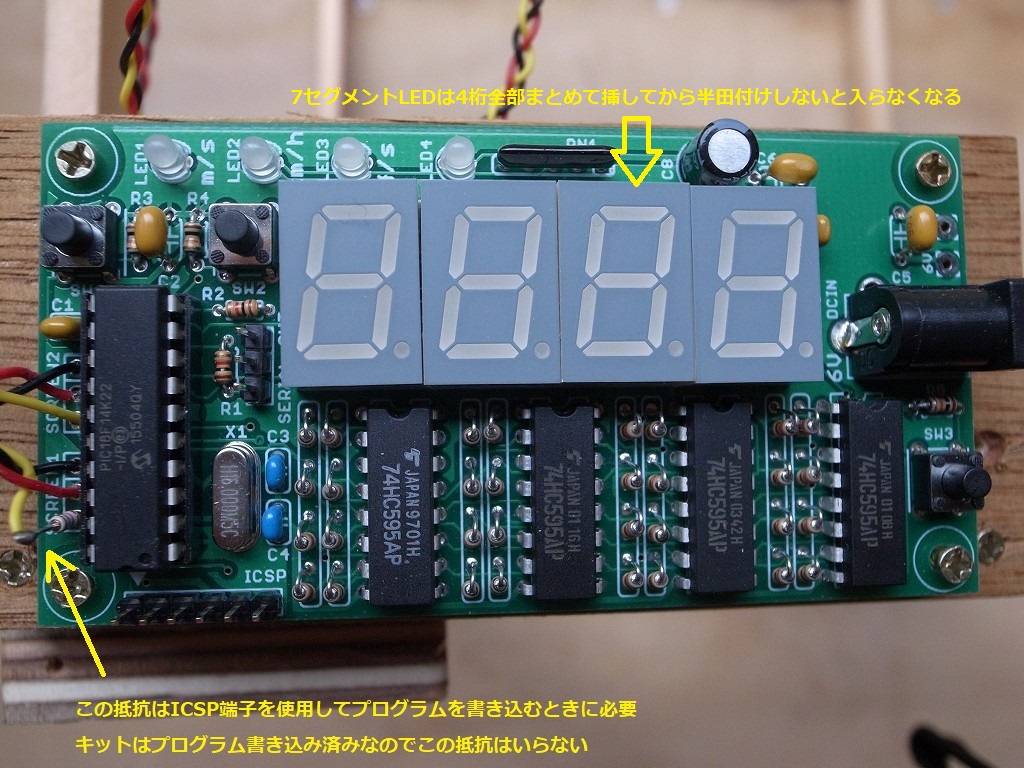

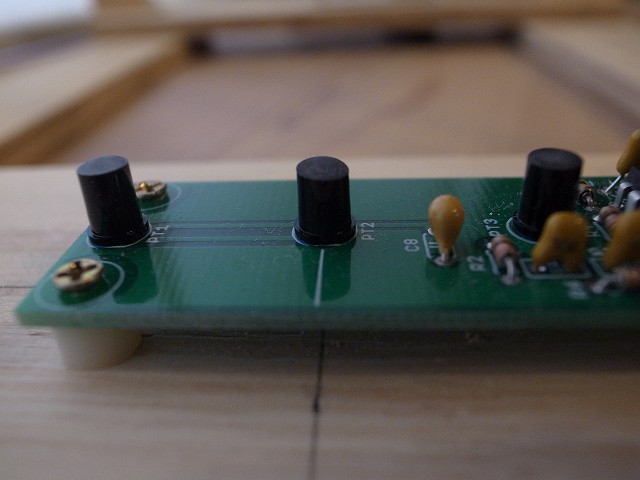

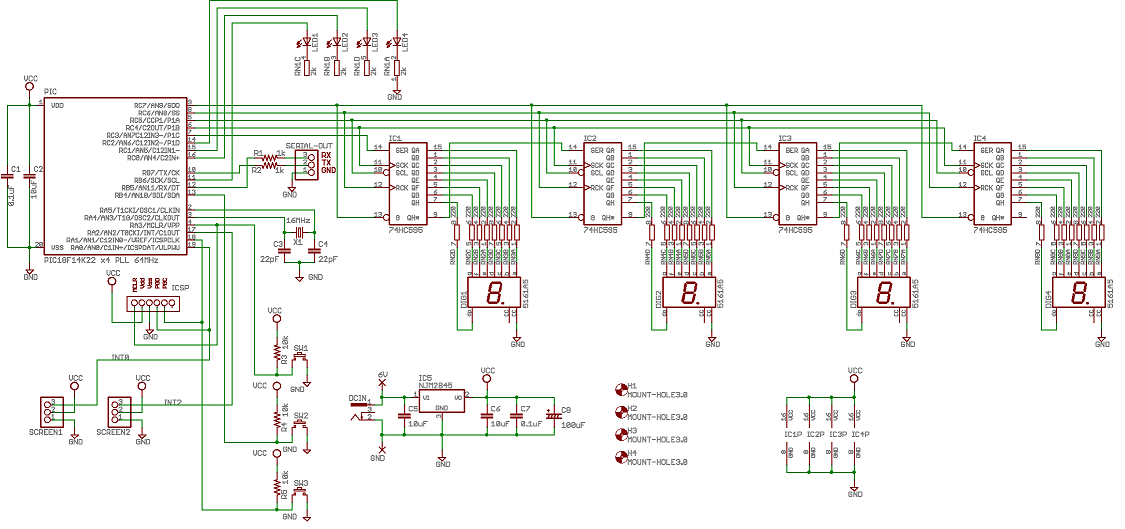

表示部。74HC595は上位桁から下位桁に向かって数珠つなぎになっているので上位桁の半田付け不良があると下位桁が表示されなくなる。隣にたくさん並んでいる抵抗の半田付け不良があると特定のセグメントが点灯しないという症状になるので問題個所の発見は容易。左下のICSP端子はプログラム開発用なのでキットには付属していない

※LEDは販売ロットによって見た目が変わります

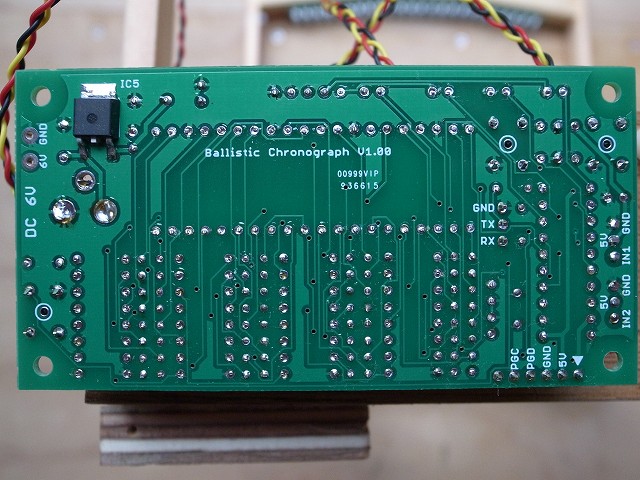

表示部裏面。電源ICはセロハンテープで仮固定してから半田付けする。放熱フィン(というほど大きくないが)も半田付けする。熱が逃げやすいので半田鏝を焼け気味にして使う。GNDは電源マイナスの意味。センサー基板につながる端子にあるIN1,IN2は特に気にしなくてよい。製造ミスで本当はIN1,IN2を逆にしたかった

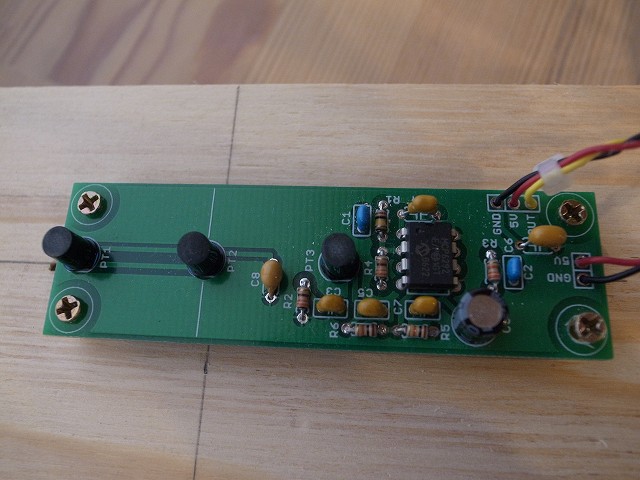

センサー部 表面。木ネジで固定してあるが位置の微調整が出来ないので鍋頭のビスが良い

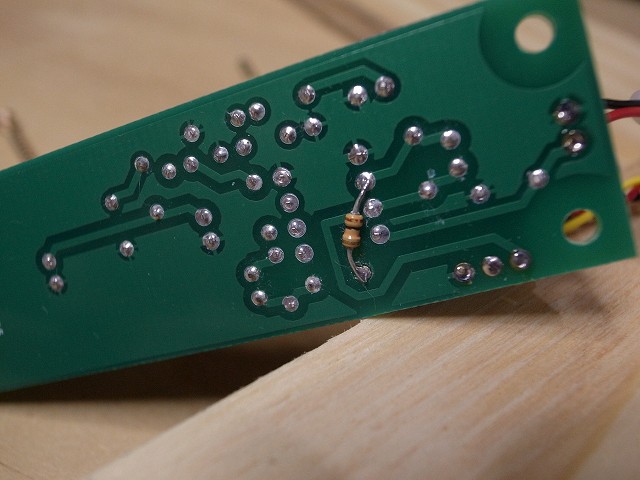

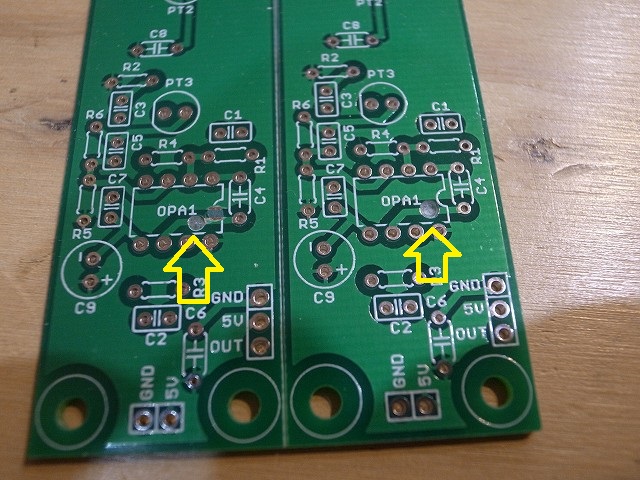

センサー部 裏面 基板の製造ミスで裏面に1kΩの抵抗(茶-黒-赤-金)を取り付ける必要がある

センサーは先端の半球部分をやすりで削って平らにする。削らないと正面だけの感度が強く弾が左右に逸れたときに反応しにくくなる。表面は#1000程度の紙やすりで仕上げる。センサーチップは底面から4mm付近にある。削りすぎに注意。半球形が無くなったところで削るのを止めること。荒削りはグラインダーを使うと早い。固くもろい材質なのでプラスチックニッパーを使うと割れることがある

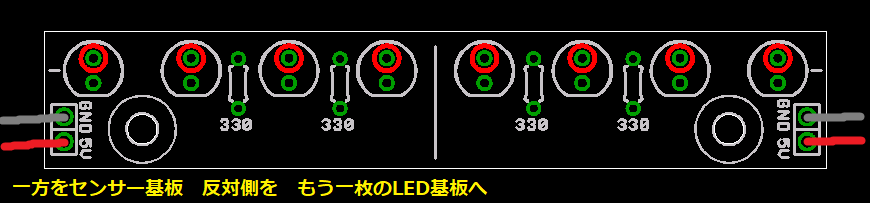

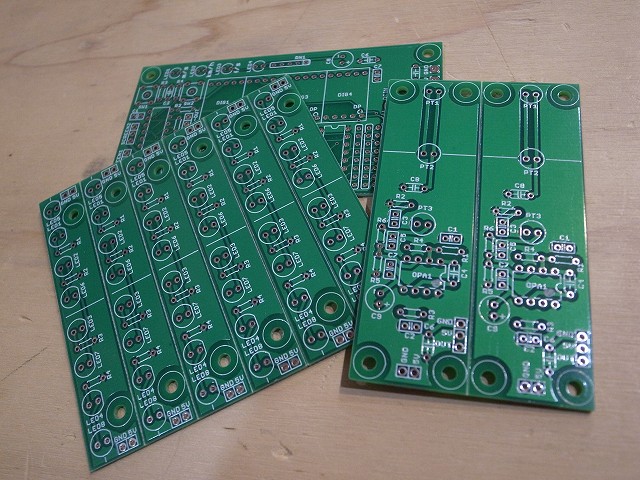

LED基板は3枚連結

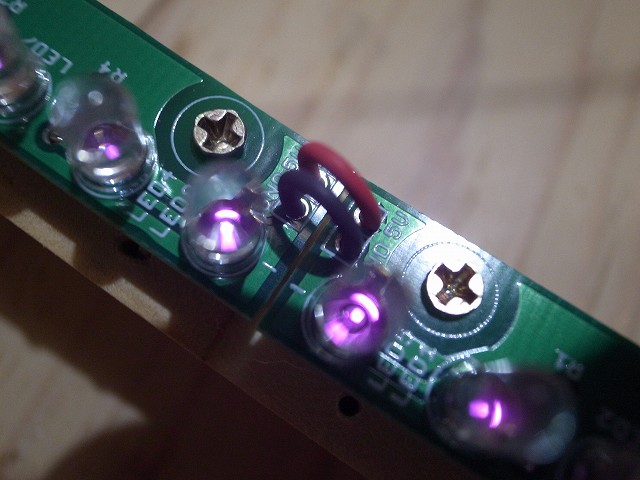

赤外線LEDの点灯確認はデジタルカメラで。肉眼では分からないがデジタルカメラのファインダーではうす紫色に光っているのが分かる

赤外線LEDは向きを調節できるように基板から浮かせる。片足だけ半田付けしこの向きから見てLEDが基板に対して垂直に整列するように調節してからもう一方の足を半田付けする

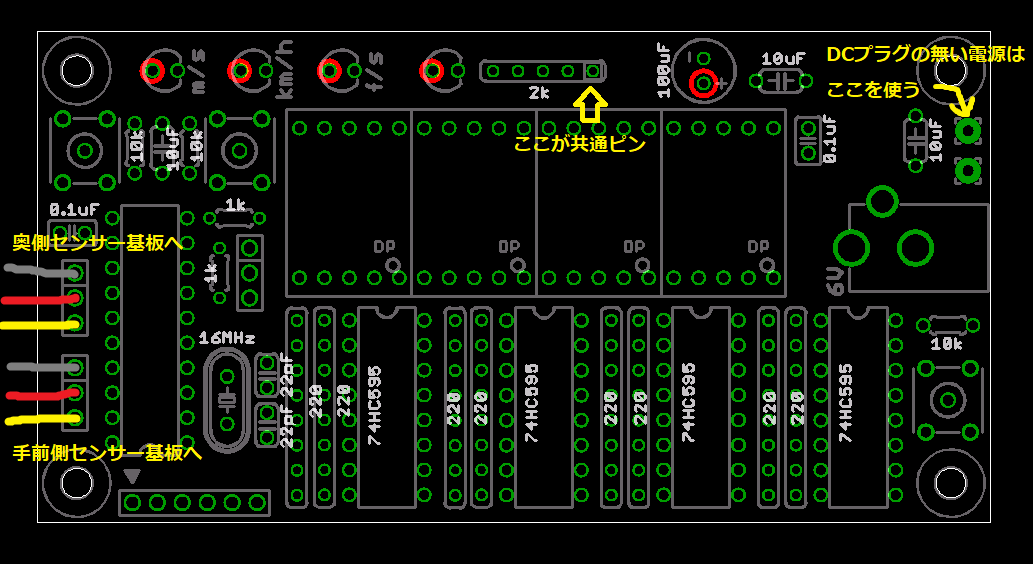

部品表。集合抵抗は共通ピンに●マークが付いている。リチウムイオン電池2本だと表示部裏面の電源ICが熱くなるので短時間しか使用できない

部品表 上の部品表をソートマージしたもの

表示部。赤丸がプラス側で足が長い

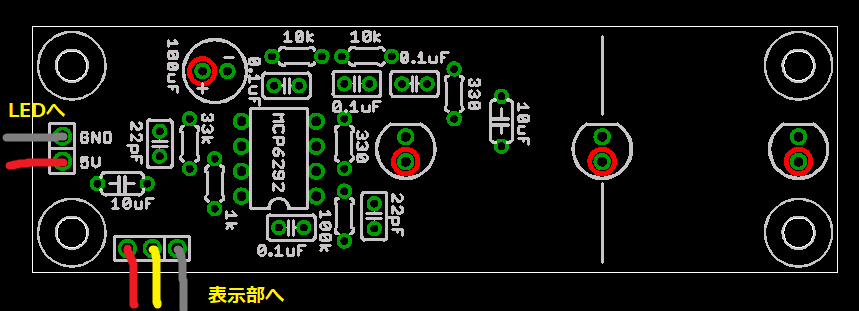

センサー部。赤丸がプラス側で足が長い

LED部。赤丸がプラス側で足が長い

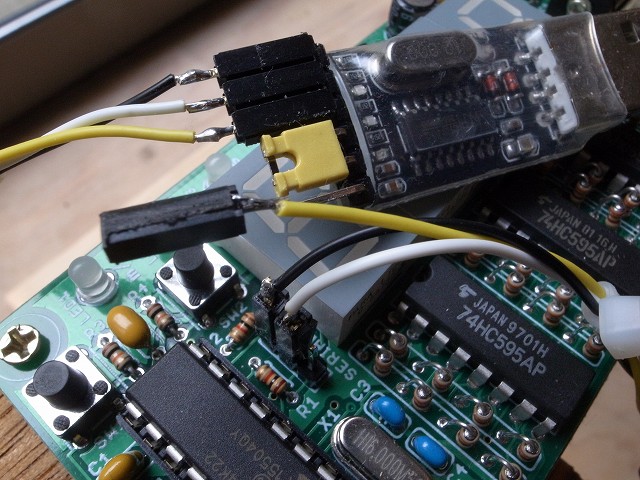

USBシリアル通信モジュールとの接続。これはAliexpressで1ドル程度で販売されている。弾速計に受信機能は無いので黄色線は繋いでいない。繋いでも問題ない。使われないだけ。シリアルは UART とも呼ばれる。検索するときは serial や UART のキーワードを使う。写真の物は CH340G という中国メーカーの独自開発ICを使っている。使われているICの違いはドライバーが自動的にインストールされるか否かの違いだと思ってよい。CH340Gはたぶん自動インストールされない

裏側

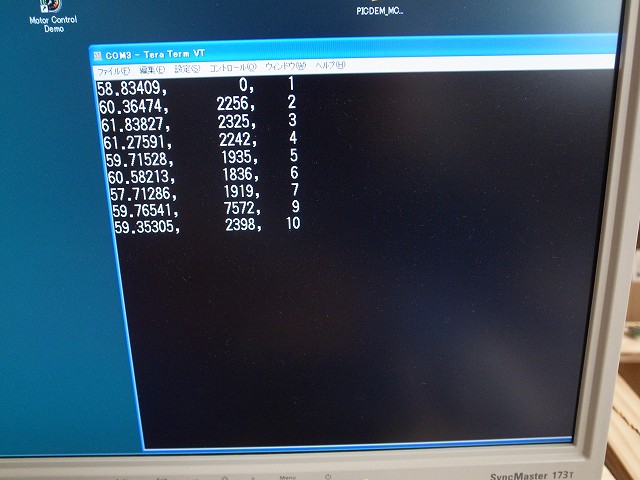

弾速データ。カンマ区切り。約2秒おきに撃っている。8発目が抜けているのはエラー。意図的に奥側スクリーンを通過しないように撃っているので時間がかかっている

屋外で使用する時はセンサー部に遮光カバーを付ける。スリットの幅は5mm程度。深さは50mm以上にする。この写真ではスリットから直射日光が入ってしまっているので良くない。支柱の幅を広くしたり上に板を載せたりしてスリットに直射日光が入射しないようにする。日陰にした時も屋外ではこの遮光カバーは必要。カバー直上の中央が最も精度よく計測できる領域

基板はつながっているので手で折って切り離す。切断面はガラス繊維が毛羽立つのでやすりで軽く削る。屋外で作業したほうが良い。室内で作業するときは掃除機を準備してから

基板製造ミスのためセンサー基板にはパターンカットした箇所がある

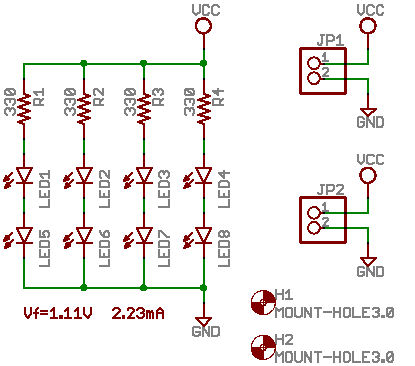

ご参考の回路図。表示部。大きい物は下のほうに添付してある。LEDの電流制限抵抗は220Ωになっているが電流が流れすぎるのでキットでは330Ωに変更した

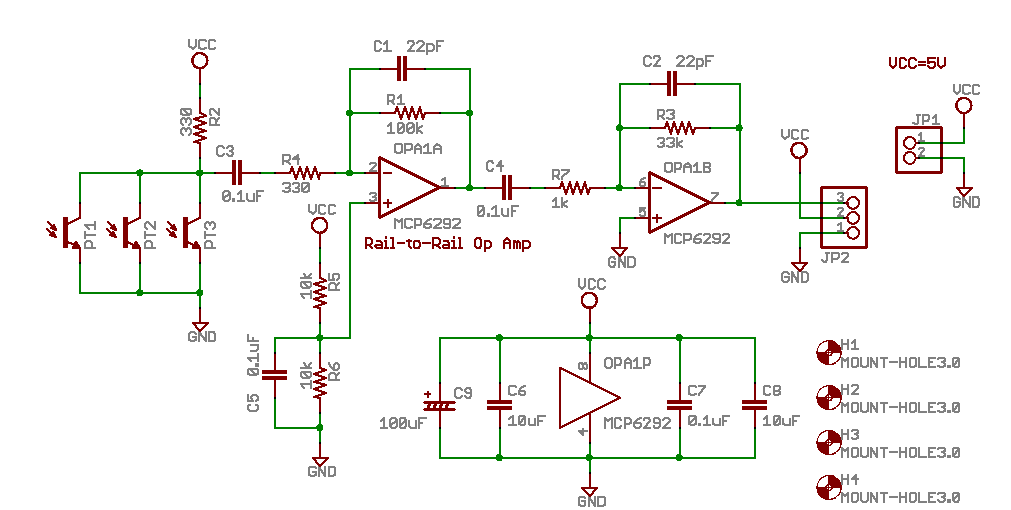

センサー部回路図。C2はほとんど効かないので無くても良い。C1は発信防止。無くても発信は持続しないが極短時間の発信が起こることがある

LED部回路図。2.23mAは誤り。8.4mAが正しい