2018-04-18

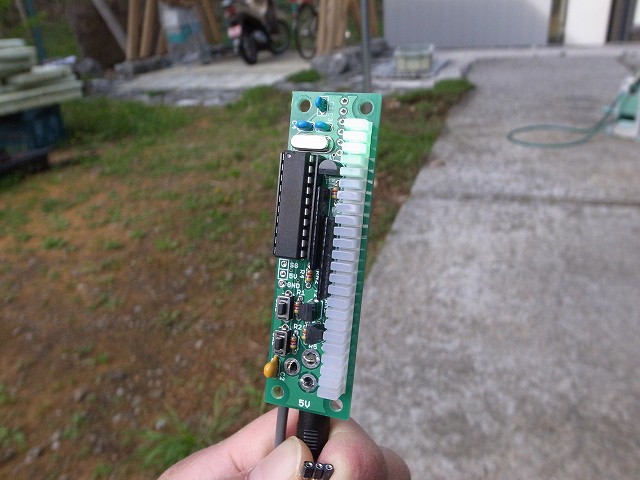

回路は作り直すかもしれないが既に完成している回転計のソフトを修正して使う。電源電圧が5Vなので12V用電源回路を付加する必要がある

******************************************************************

2号機は売店で基板のみ販売中

ソフトには現在設定機能がありません

購入者がいたらEEPROM経由でパラメータを参照するように書き換えます

******************************************************************

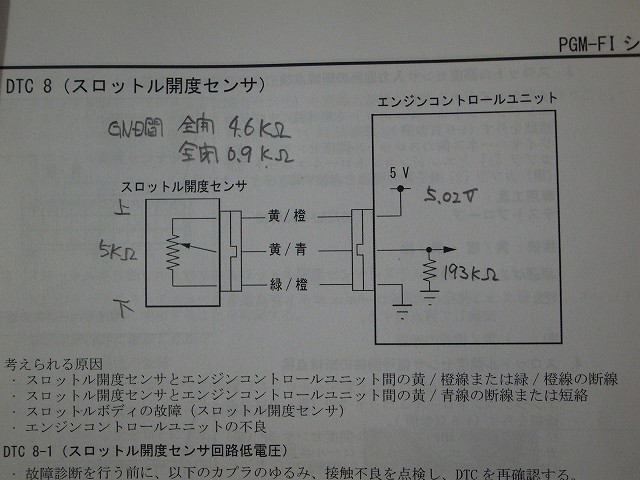

スロットル開度はスロットルボディー(インジェクションなのでキャブレターの代わりにこれがある)にポテンショメータ(つまりボリューム)が付いている単純な構造。サービスマニュアルではスロットル開度センサという名称

実測値:

・スロットル開度センサ抵抗値 5.0kΩ

・スロットル全開時のGND間抵抗値 4.6kΩ(電源電圧が5Vなのでセンサーの出力電圧は4.6Vになる)

・スロットル全閉時のGND間抵抗値 0.9kΩ(電源電圧が5Vなのでセンサーの出力電圧は0.9Vになる)

・ECU側のプルダウン抵抗値 193kΩ

・電源電圧5.02V

センサーは個体差があるのでセンサーを交換したときはECUの初期化(手順はサービスマニュアルに書いてある)が必要。スロットル開度計側のプルダウン抵抗で電圧が少し変わるので理想的には初期化操作が必要になるが200kΩ程度の抵抗値なら電圧変化は10mV程度となりたぶん無視できるレベル。全開時でもセンサーの出力電圧は4.6Vなので電圧変換無しにA/Dコンバーターに直結できる

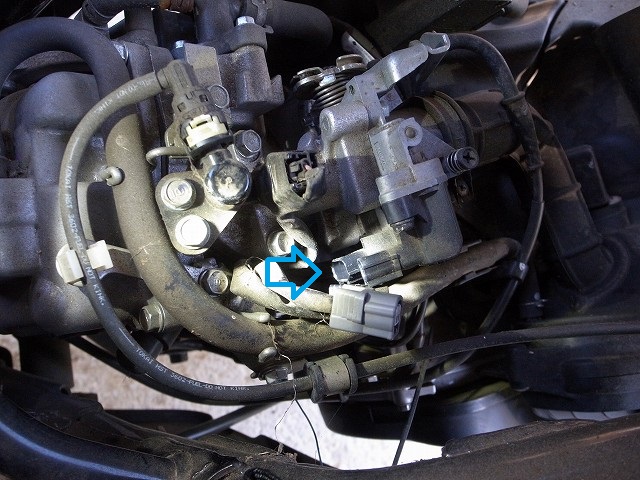

実際のコネクターは青矢印。ヘルメットの入らないメットインスペースを外してエンジンを上から見たところ。2つあるコネクターの下側。上側を外さないとスロットル開度センサのコネクターを外しにくい

2018-04-20

スロットル開度センサの信号はECUまで来ている

被覆の側面を少し削って半田付け。この位置は動きが無いので半田付けしても大丈夫だと思う。動く可能性がある場合は半田付けすると脆くなって電線が切れる

テスト走行。ノイズを拾うのでソフトウエアでノイズ除去。スロットルはそんなに早く操作できないので「今回の計測値が前回の計測値(1ミリ秒前)と大きくずれていたらそれはノイズと判断する」というシンプルな物。テスト走行のため視線が下を向きすぎているので動画は明日撮影しなおす

2018-04-20

走行テスト2回目。添付の動画は60fpsで見ないと表示状態が良く分からないYouTube動画 スロットル開度計 テスト

2018-04-26

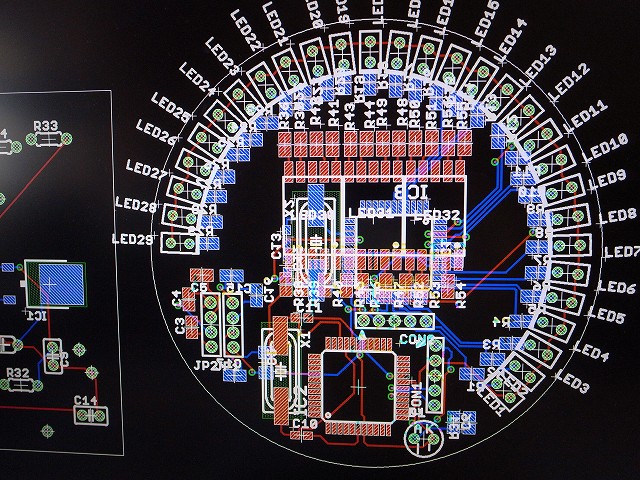

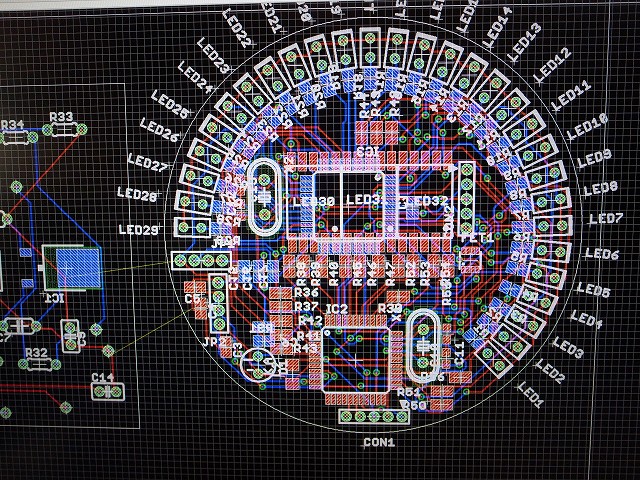

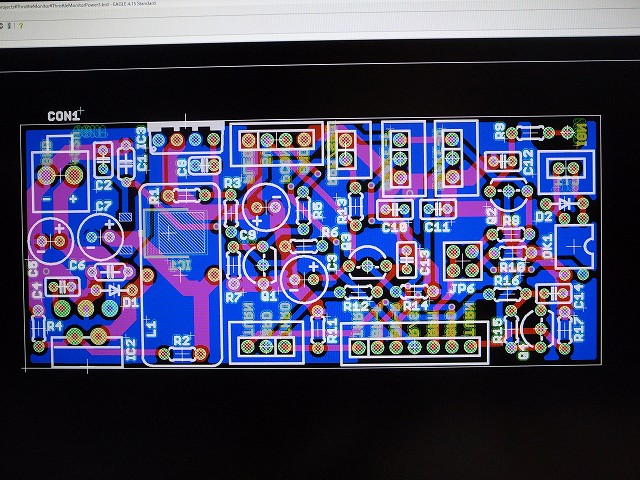

作り直すことにした。スタティック点灯。実装密度が高く自動配線できないような気がする。ダイナミック点灯のほうが共通配線があるので自動配線しやすい

2018-05-02

レイアウト完成。タコメーターは数値で表示されてもそのエンジンの最大回転数を知っている人にしか意味が無いのでバーグラフに変更する。レイアウトやり直し。40pinのPICを2個使用しているがPICを複数使う方法ではこれ以上実装密度が上がらない。PIC+I/Oエキスパンダの構成にしてみる

2018-05-03

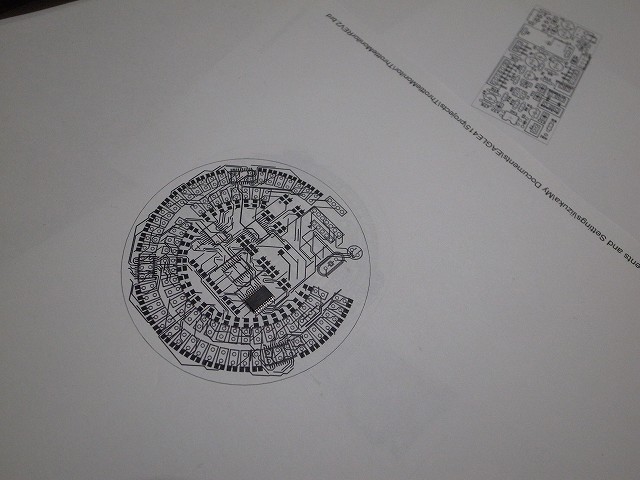

スロットル開度の外周にタコメーターを配置。ケースを作りやすいように円形。I/OエキスパンダはPCF8575を使う予定。I/Oの出力電圧はLow:0.3Vdd High:0.7Vddとか言った仕様になっているので実際どうなるか現物を買ってみないとLEDの電流制限抵抗値が決められない。DIPサイズ変換基板付きの物をaliexpressで注文しておいた

2018-05-05

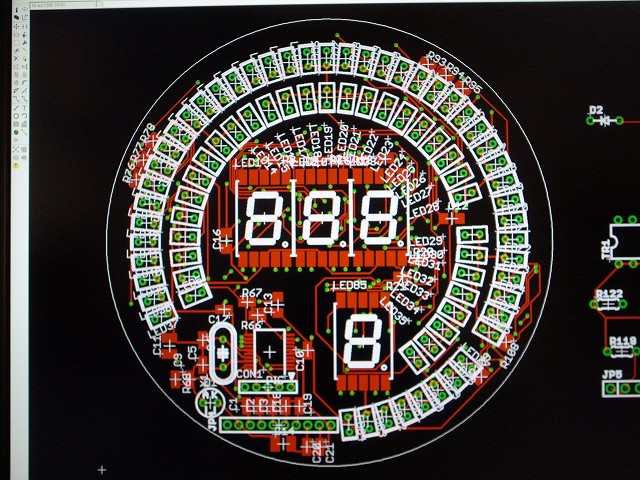

7セグメントLEDを少し大きなものに変更

注文しておいたI/OエキスパンダPCF8575はデバイス全体で100mAしか電流が流せない仕様だった

16ポートあるので1ポート6.25mA。これではLEDが暗くなる

▽

TCA9535に変更。但し電流吸い込みは250mA、吐き出しは160mA

電流を流すためには吸い込みで使う必要がある。他のI/Oエキスパンダも同様の仕様が多い

▽

7セグメントLED カソードコモンからアノードコモンに変更

▽

ついでに大きい物に変更

輝度調節はPWMをやめて電源電圧変更で出来ないか検討。LEDのVfが異なると電源電圧変更方式では同じように輝度が変化しない。Vfが大きいものほど電源電圧の変化によって輝度が大きく変わる。これは現物を購入して確認しないと分からない。使う予定のLEDを全部注文しておいた

2018-07-15

輝度の確認。電源電圧を変更して輝度を変える。緑が超高輝度LEDなので他より明るいがVfが大きいので電圧を下げるとオレンジ系と同輝度になる電圧がある。この時の輝度が夜間モードとして適切ならうまく機能する

2018-07-16

直射日光で輝度確認

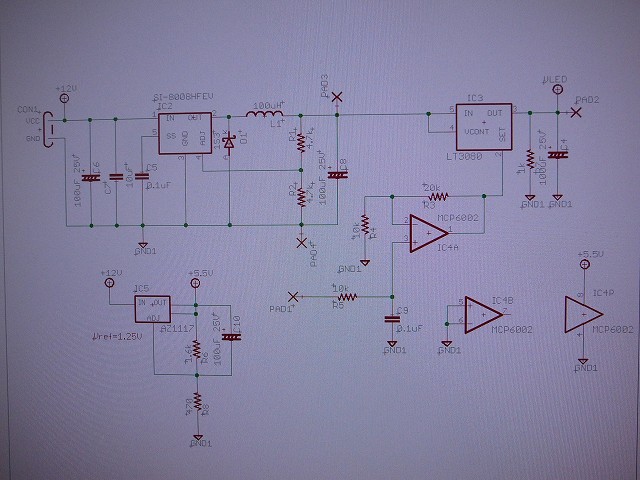

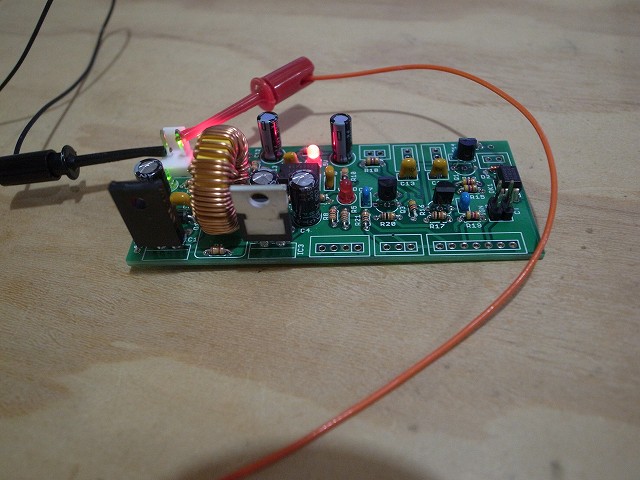

電源および入力回路

2018-07-20

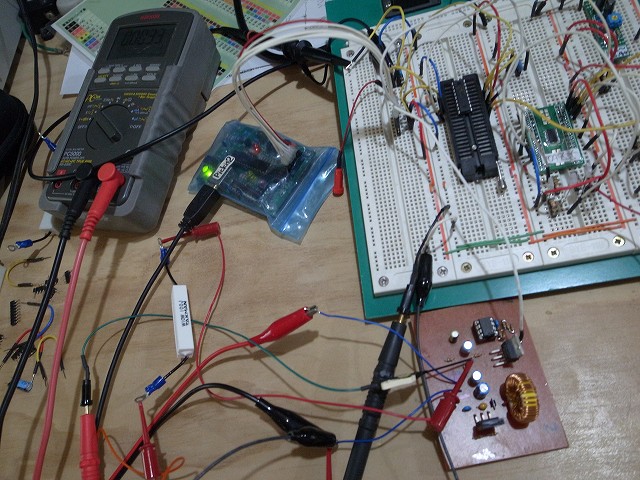

久しぶりに基板製作

降圧スイッチング電源。SI-8008。出力1Aではほとんど発熱せず

2018-07-23

PICはD/Aコンバーター内蔵の物なのでLED用電源の電圧をPICで制御することにした。シリーズレギュレーターはLT3080。抵抗1本で電圧調整可能という売り文句の物。普通の可変型シリーズレギュレーターは抵抗2本で出力電圧を制御する。抵抗2本が1本になっても基板の実装面積も金額面でもメリットは無い。実際の良いところはVrefが無いので出力電圧を0Vに出来たり、電圧をMPU制御出来るところ

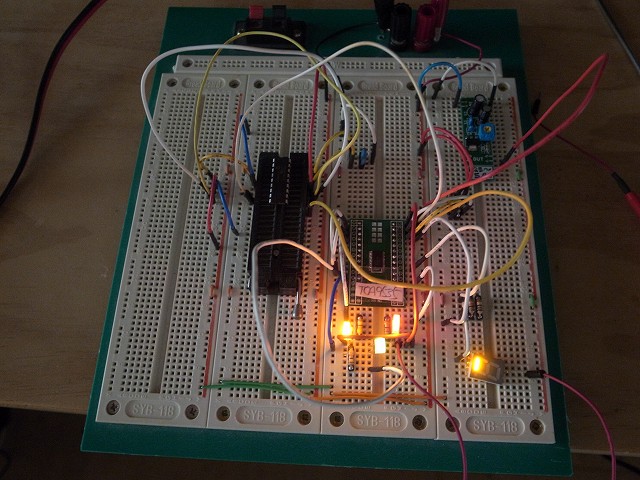

実験基板を作って動作確認。LT3080のデータシートにはMPU制御の例は載っていないが3A版のLT3083の方にある

2018-07-24

実寸印刷。部品を載せてサイズが間違っていないか確認。FusionPCBに基板を発注。円安が進んでいるが基板の価格は安くなっている。送料は上昇しているが複数まとめて発注すると5年前より3割は安くなっている

2018-08-06

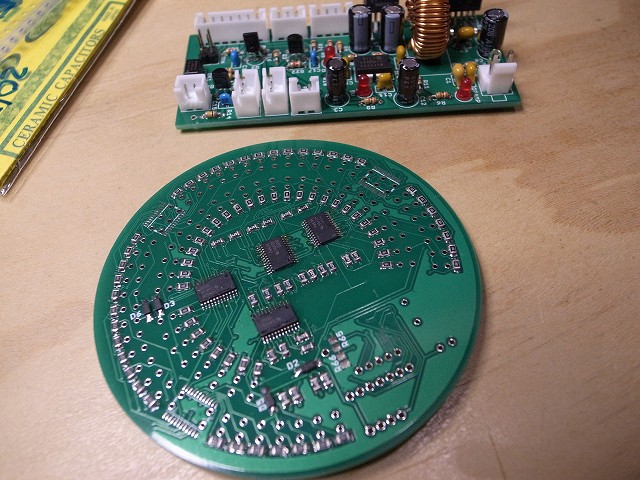

基板到着

2018-08-16

部品の行方不明と買い忘れでここで中断。順番に半田付けしていかないと半田鏝で部品を溶かしてしまう

電源のテスト。LED電源はソフトウェア制御なので全部組み立てが終わらないと出来ない

2018-08-17

ここは面実装品の反対側にLEDがある。表示部は大きさや見やすさを優先すると無理なレイアウトになることがある。配線の取り回しも難しくなる。電気的に理想的なレイアウトのほうが部品が最短距離で配置されるので配線はむしろやりやすい

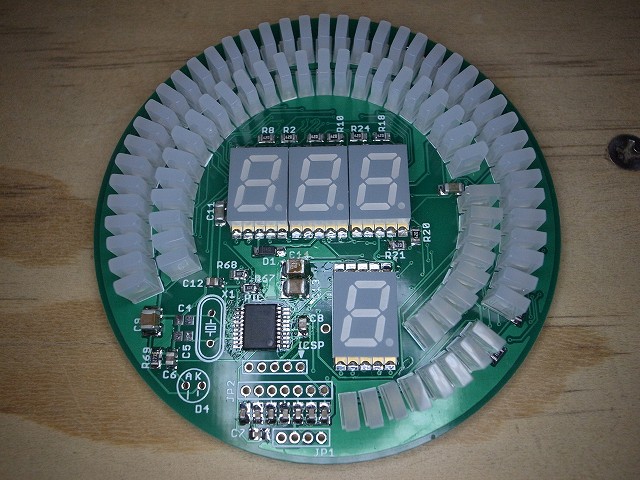

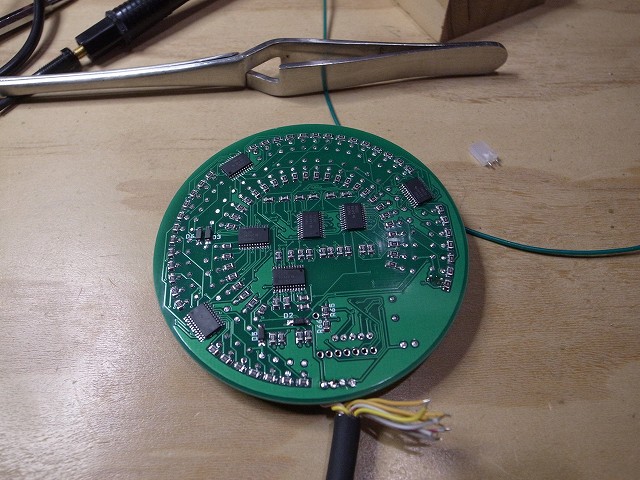

半田付けほぼ終了。内側がスロットル開度、外側がタコメーター。左下は前後ブレーキ。上段7セグメントは速度、下の1桁はギヤポジション

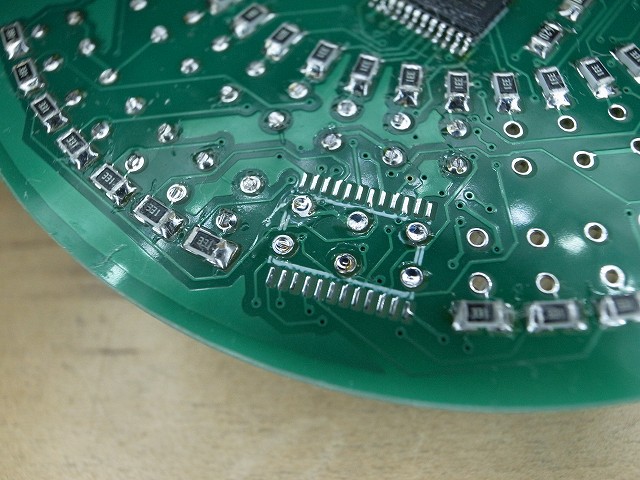

裏面。フラックスでベタベタ。半田付けが終わったらアルコール洗浄する

2018-08-24

部品が全部届いたので半田付けしてアルコール洗浄

2018-08-26

ホットボンドで固めてしまうと判別不能になるので電線色を記録しておく

2018-08-28

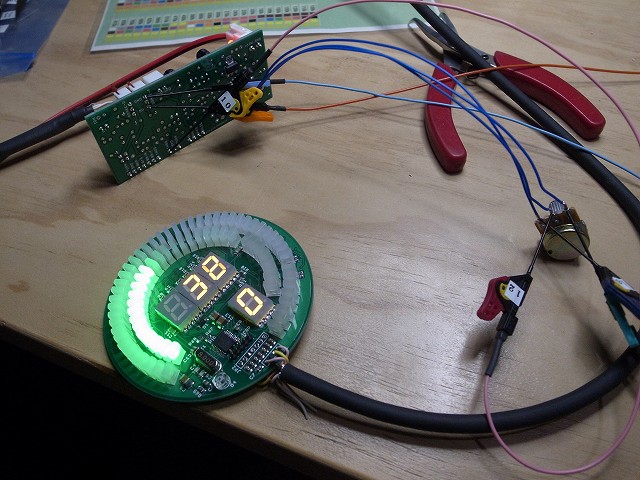

ソフト開発。点灯テスト。ここまでが派手な開発。この後は地味な作業が続く

2018-08-31

9割程度機能実装完了。メモリーの空きが15%しかない。選択ミス。4kワードしかROMがなかった。秋月電子ではピン互換品を扱っていないのでメモリーが不足したらマイクロチップダイレクトで買うことにする。エンジン回転信号や車速センサーはシグナルジェネレータで代用してる

2018-09-02

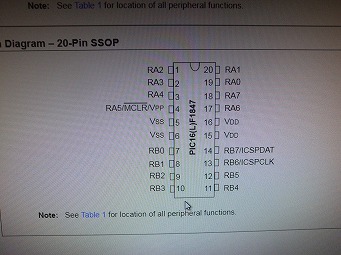

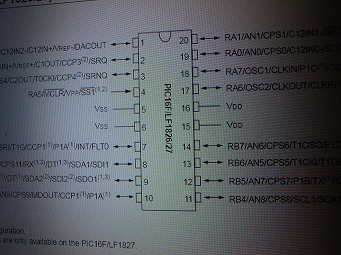

ソフトは完成。残りメモリー11%。PIC16F1827のメモリー上位互換はPIC16F1847。他には見つからなかった。VSS,VDDが真ん中に2本ずつある特殊なピン配列

PIC16F1847

PIC16F1827

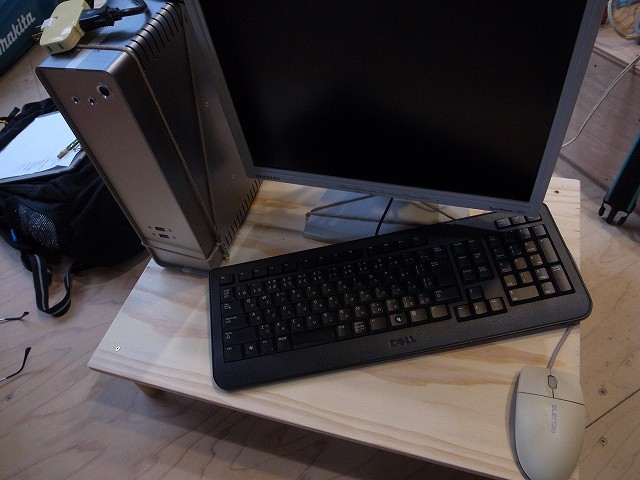

2018-10-14

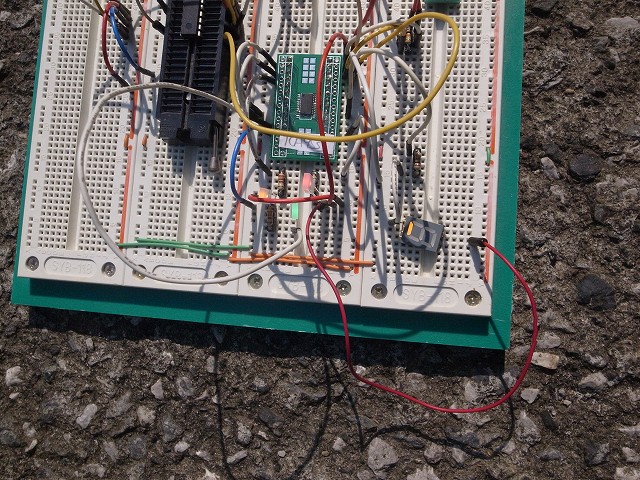

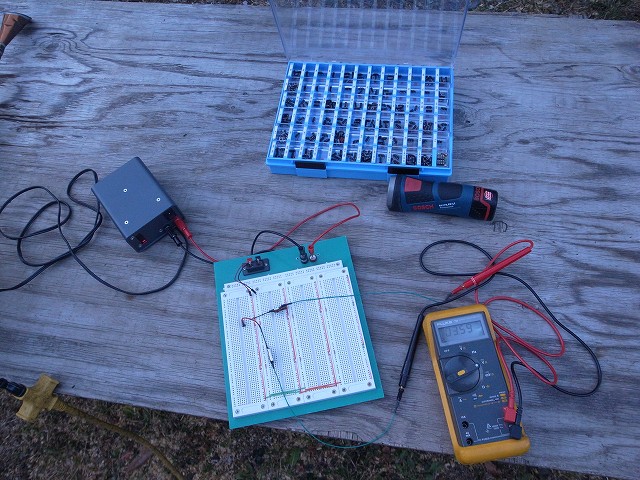

しばらく放置してしまったが再開。屋外でプログラム修正がやりやすいようにデスクトップ機を合板に固定。ヒートンを植えて紐で縛ってある。ノートPCを買うほど屋外作業は無い。あると便利だが明るすぎてディスプレイは見えないしキーボードが窮屈で作業性が悪いので頻度が低ければデスクトップ機を持ち出せるようにしたほうが合理的。OSはいまだにWindowsXP。アップグレードするとプリンターが使えなくなる。それ以外の理由は無い

2018-10-16

配線。設定機能が無いのでパラメータ変更はプログラム修正が必要。輝度調整はトンネルの中に入ってみないと分からないので実走してから。LEDの数が多いので最高輝度のままトンネル内を走ると目つぶし光線を食らって周りが見えなくなる

2018-10-17

ビニールテープで仮固定してテスト。Youtube動画 スロットル開度計2号機テスト

2018-11-22

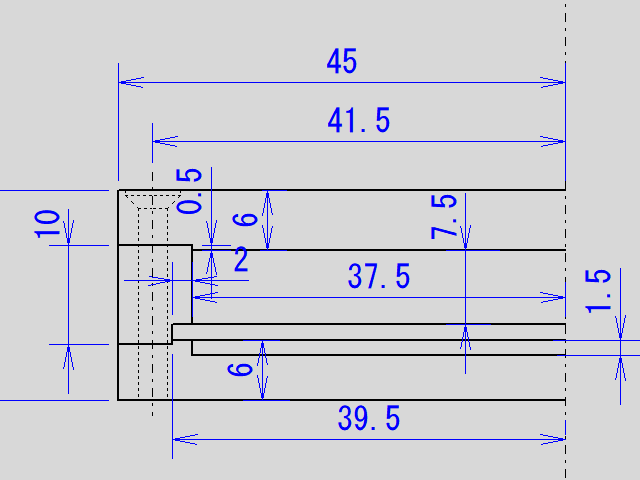

走行テストは問題ないのでケースに入れる。アクリル板から削りだしで作る

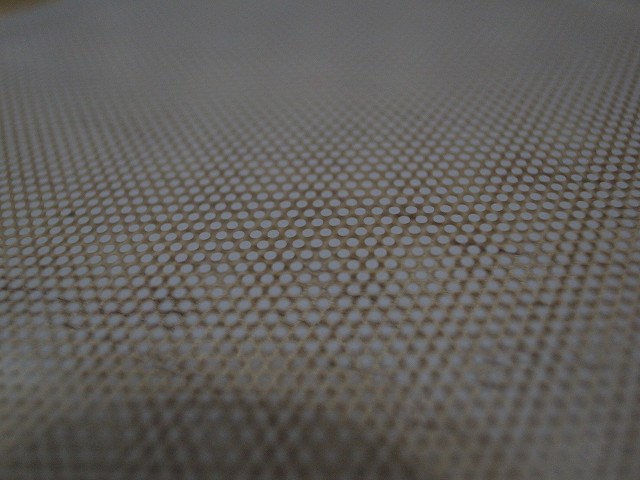

材料を切り出した。右は冶具として使う材料。6mmのアクリル板を瞬間接着剤で貼り合わせた。乳白色に見えるのは壊れた液晶ディスプレイから取り出したもの。バックライトの拡散板

バックライトが上下に仕込んであるタイプの液晶ディスプレイなのでそのままだと中央が暗くなる。10mmの透明なアクリル板に小さな白い●が等間隔に印刷してある。バックライトから離れるほど●が大きくなる。このパターンはいらないので削ってしまう

2018-11-28

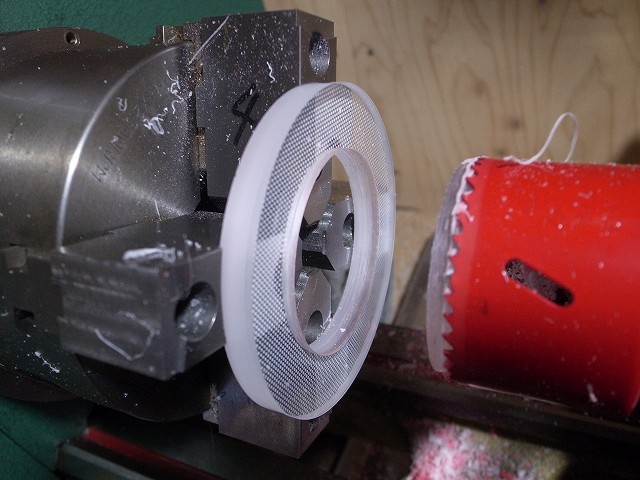

液晶ディスプレイのアクリル板は固い。無理に切り込むと欠ける。薄板なので普通のチャックの爪ではつかめない。自作生爪はS45C。SS400で作ったほうが良かった。硬くて加工に時間がかかる

2018-11-29

中ぐりは切子の排出が悪いので時間がかかる。時間短縮のためφ65mmのホールソーでくり抜く。ゆっくり切り込むと刃先がビビる。突っ切りと同じ

1日で終わらず。この後はネジ穴をあけて組み立ててから外周を削る

2018-11-30

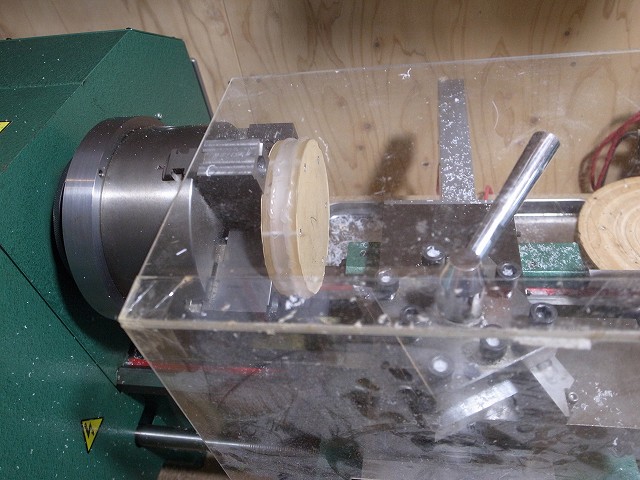

ロータリーテーブルに乗せてネジ穴あけ。ホットボンドで接着してある

ネジで固定して外形切削。接着剤はこの作業で削り取られてしまう。捨て板は使わなかった

ケース完成。アクリルは吸湿性があるので屋外放置でどうなるか不明

2018-12-05

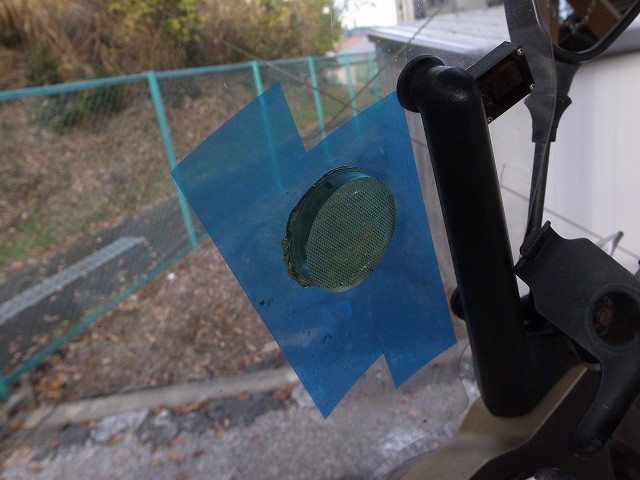

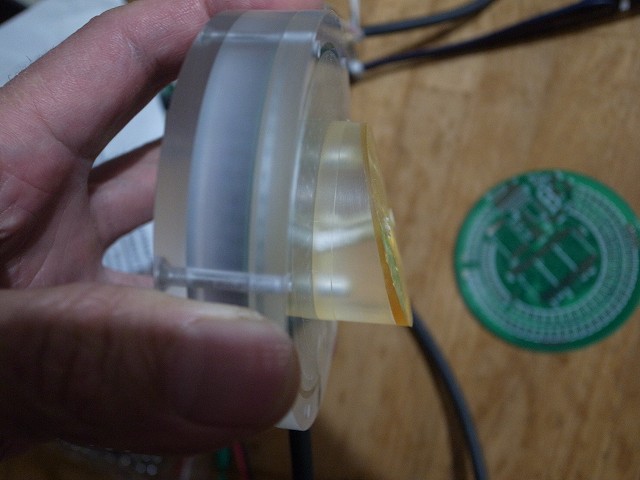

表示部は風防に穴をあけて固定することにする。風防は曲面なのでホットボンドを盛り付け

ヒートガンで加熱して風防に押し付けて形状を合わせる。この後外周をホットボンドと一緒に旋盤で削ってしまう

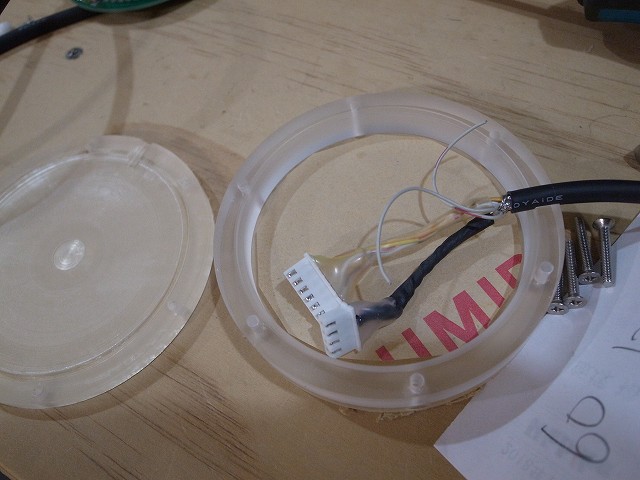

プログラム書き込み用の穴も開けた

裏側。ホットボンドに気泡が入ってしまっている。高温タイプなので直射日光では溶けないが加熱してもなかなか柔らかくならないので気泡は抜きにくい

2018-12-07

仮付けしたら下を向きすぎているので作り直し。円柱形の物を強引に斜めに掴んで端面削り

角度は大きい

接着剤で曲面合わせ。接着剤は平らなアクリルには付かない。強く引っ張ると剥がれる

2018-12-08

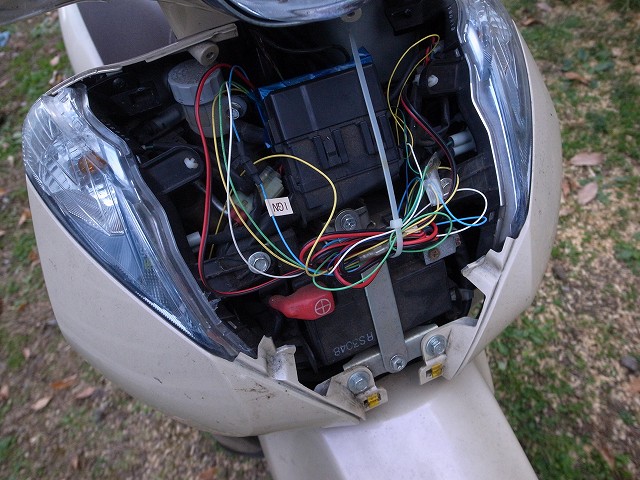

主要なメンテナンスは正面パネルを取り外すだけで出来るようになっているためびっしり詰まっている。電源回路が大きいので収めることができる場所は限られている。側面のパネル内部は十分な空間があるが取り外すのが面倒。タコメーターを取り外していたら暗くなってしまったので明日続きをやる

2018-12-09

小型の圧着端子を試してみたかったので電線は丸めて押し込んでしまった。電源部は中央ヒューズボックスの裏にマスキングテープでくるんでから両面テープで貼り付けた

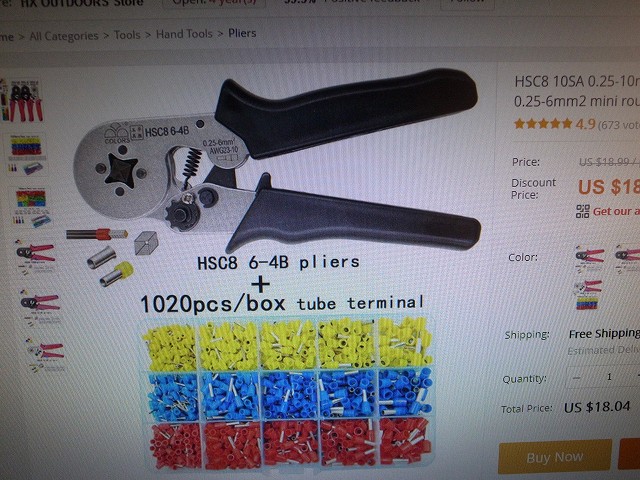

これを注文した。動く可能性のあるものは半田付けより圧着が良い。端子と工具セットで約¥2000。届いたら電線を整理する

2019-01-04

ブレーキセンサーの取り付け。ブレーキレバーの回転軸に共締めしている。タップも切ってあるのでブレーキレバーのナットはボルトの緩み止め。ナットが取れてもボルトが抜けない限り動作に支障は無い。VRの軸に突き刺した真鍮棒をレバーに沿わせてタイラップで固定する予定。VRの回転角の10%程度しか動かない。電圧に換算すると0.36Vの変化。最近のPICは10bitA/Dコンバータなので0.36V/5.0V=72/1024。A/Dの値は72変化する。表示は8段階なので2ビット分のノイズがあっても問題無い

2019-01-09

パラメータ設定機能が無いのでプログラムを書き込んで調整。Youtube動画 スロットル開度計2号機完成

2019-01-22

もう一つ作る

2019-02-04

薄暗い時の輝度が高く動画撮影すると白飛びするので照度を表示するように修正

抵抗値が大きすぎ感じなのでブレッドボードで確認。27k->1kに抵抗値を変更すれば良さそう

2019-02-05

抵抗を付け替え。カウルを開けないとコネクターが外せないので屋外作業。トンネル内では明るすぎるがそれ以外の場所ではほぼ満足行く輝度になった。電圧変更で輝度を変えているのでLEDのVfのばらつきで電圧を下げすぎると点灯しないLEDが出てきてしまう。PWMにすれば肉眼では問題ないがカメラのfpsの影響を受けて点滅してしまうので動画用として使えなくなる

2019-02-05

電源系だけを配線して動作確認。ダイオードの向き間違えが1カ所、LED不良が1個。電子部品の中ではLEDが一番不良率が高い気がする。一番不良がばれやすいというのもある。2本足の部品を取るときは部品を逆作用のピンセットで挟みぶら下げた状態で半田を大盛りにして2本同時に鏝で加熱する。半田が溶けるとピンセットと一緒に部品が落下する

適当なVRで入力回路のテスト。点火信号だけはバイクごとに取り出し方が変わる。車速用の回路は2回路違う仕組みの物が実装してある

2019-02-19

屋外用プログラム書き込み機が壊れた。BIOS画面すら出ない。たぶんマザーボードが壊れた。PCは4台運用しているが一番新しい物で10年前に買った物。もうそろそろ買い替え時

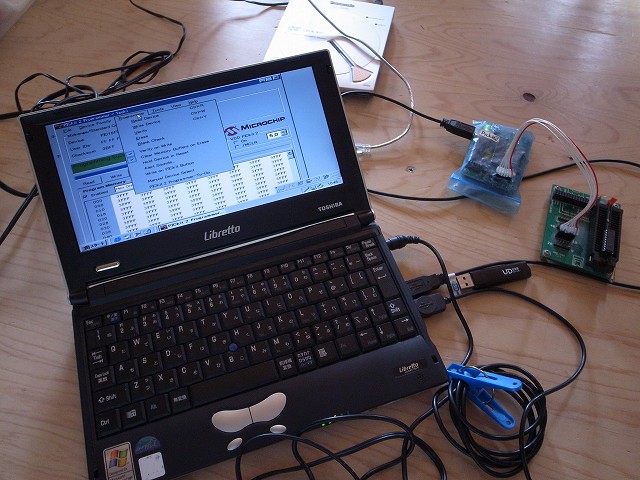

使っていなかったlibrettoL5にWindowsMEをインストールしなおしてpickit2を使えるようにした。ディスプレイドライバーはOMEGAドライバーというサードパーティー製の物が使えるはずだがサイトが消滅している。VGAサイズのため下側が切れているが操作はメニューから出来る

2019-02-19

バックミラーに固定するための金具を買った。最初に買ったのは銀色の方。三好パイジョンの金具。2つ割だと思ったら片側に割りの入った物だったので中国製に変更した。ドローン用の部品らしい。どちらもアルミ製