2016-10-08

こんな大きさ。標準状態で防水ケースが付属している。ヨドバシカメラで¥24350。マイクロSDカードも別売。カードはトランセンドClass10の32GB¥1040。充電は付属のUSBケーブルから。パソコンとの通信機能も持っているので秋月のUSBアダプターでは充電できない。マイクロSDカードは非常に小さく取り出しにくいのでデータもUSBケーブル経由でダウンロードしたほうが良い。ソフトはSONYのサイトから無料ダウンロードできる。ファインダーのようなものは無い。無線方式の腕時計型ファインダーはセット販売のみで単体販売はしていない

ケースを取るとさらに小さい

ヘルメットに取り付けるためのアダプター。これは別売品。¥2520

凸凹の多いヘルメットだと取り付けられる位置は限られている。丸いのは両面テープがはがれたときの脱落防止。これも両面テープで固定されるが両方同時に取れない限り落下しない。カメラを別のアダプターに取り付けない限り毎回同じ向きにカメラを固定することは容易。カメラの向きの微調整はこのアダプターでできる。但し上下方向の迎角調整は15度単位

レンズだけの保護もできるが別売。¥2660。平面フィルターではないので安く作れないのかもしれない。雨が降っているのでテストは明日やる

2016-10-09

風切り音が大きいので戸当たりテープでマイクをカバーした。録画中であることを表す正面のLEDが見えなくなるが上面のLEDは見える。バイクで使うときはバックミラーでLEDを確認できる。昼間は上面LEDの点灯が分かりにくい

ダウンロード中。USB経由のダウンロードはかなり時間がかかる。1時間撮影したらUSBカードリーダーから読み込んだほうがよさそう。動画はホームページにアップロードできるサイズでは無いのでYoutubeにアップロードした。Youtube動画 HDR-AS50 手ぶれ補正テスト 手ぶれ補正はONにしないと画面が揺れすぎて疲れる。実際に肉眼で見ている風景は手ぶれ補正有りと無しの中間くらいの感じ。手ぶれ補正をONにすると実際には固定されて画面上動かないはずのヘルメットが動いて見える。ヘルメットが動いているぶんだけ補正されていることになる

2016-10-24

工事現場ヘルメットに取り付けてみた。Youtube動画 アタリヤ農園 短形自然薯 収穫 SONYのAction Cam Movie Creatorは不要な部分を切り捨てる程度の編集にしか使えないので Windows Movie Maker 2012 を使用した。MP4ファイルの取り込みに異常に時間がかかることを除いては十分に使える

2017-09-14

視線とのずれが大きいので木製アダプターを取り付けた。利き目との距離が半分以下になったので実際に見ているものと映像のずれが小さくなった。頭の向きと眼球の向きが一致していないので若干の違和感が残る

2018-05-03

バッテリーが弱ってきたようで32GBのmicroSDカードが一杯になる前に電池切れを起こすようになった。32GBで2:45録画できるが2時間程度で切れる。USB給電が可能なのでモバイルバッテリーを購入。約¥3000。USB用AC-DCアダプターは秋月電子で買った物。1A出力なので充電途中でアダプターがサーマルシャットダウンしてしまう。冷えると回復する。モバイルバッテリーの仕様上は2Aの充電器が必要とある

メモリーカードも128GBに変更。約¥4000

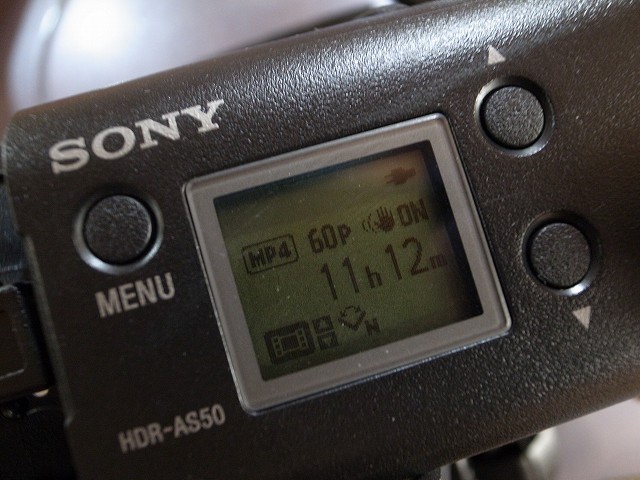

USB接続した後、モバイルバッテリーのスイッチを押してからカメラの電源を入れるとUSB給電になる。モバイルバッテリーはスイッチを押すことにより内部のDC-DCコンバーターを起動して居るのだと思う。そうしないと未使用時にDC-DCコンバーターが電力消費してしまう。モバイルバッテリーのスイッチを押さないとカメラはUSB給電モードにならない。USB給電されるとカメラのLCDの右上がバッテリー残量計ではなくコンセントマークになる。128MBで11:12の撮影が可能。但しオーバーヒートしないという前提で。バイクのヘルメットカメラとして使う場合は強制空冷されるのでそう簡単には焼けないはず

2018-05-19

5V2Aのアダプターを買った。これだとサーマルシャットダウンしない。アダプターの発熱は大きい。60℃になる

2019-03-24

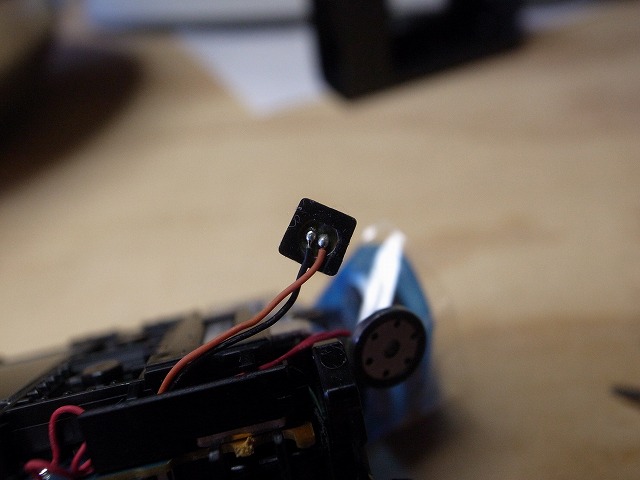

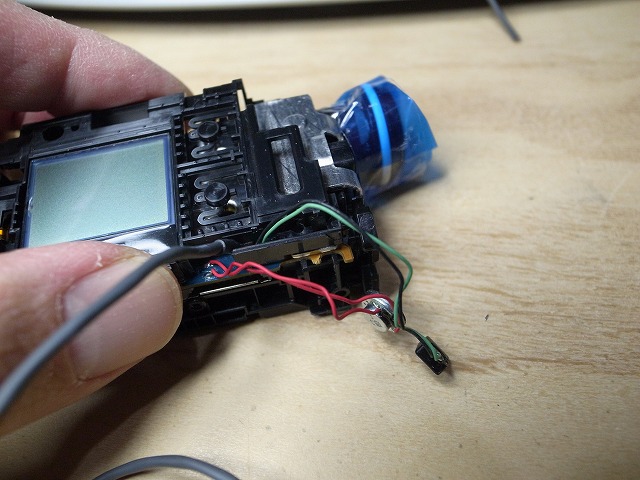

風切り音対策のためにマイクを本体から外に移動させることにした。中央がスピーカー、左右の2つがマイク

頑張れば半田付けできるが小さいので基板側で外す

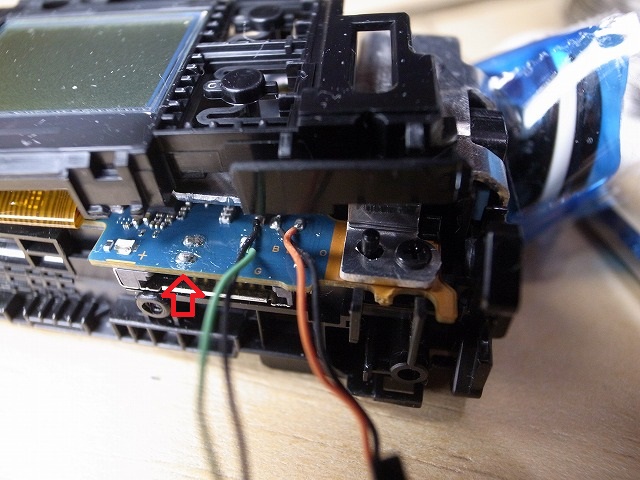

赤矢印は間違えてスピーカーの配線を外してしまった個所。右マイクがオレンジ、左が緑の電線。分解は容易。小ネジといくつかの爪が引っ掛かっているだけ。力を入れないといけない場所はない。半田は鉛フリーのようで溶けにくい

電線を後部や下部に這わせる隙間がないので正面から出した。右マイクだけ。左はテープで穴を塞いだ。塞ぐとほぼ無音になる。ヘルメットを被ったままだとスピーカーのブザー音が聞こえにくいので穴を4mmに拡大。音量が変わった感じは無し。この穴はスピーカーの中央ではなく少し下に空いている

ヘルメットの中にマイクを貼り付け。内装は外したついでに洗った。テスト走行は明日やる

2019-03-27

そもそもステレオになっているのか疑問であるが左マイクもヘルメット内に移動させた

分解方法。電池を抜いて2つのネジを外す

底面のネジを外す

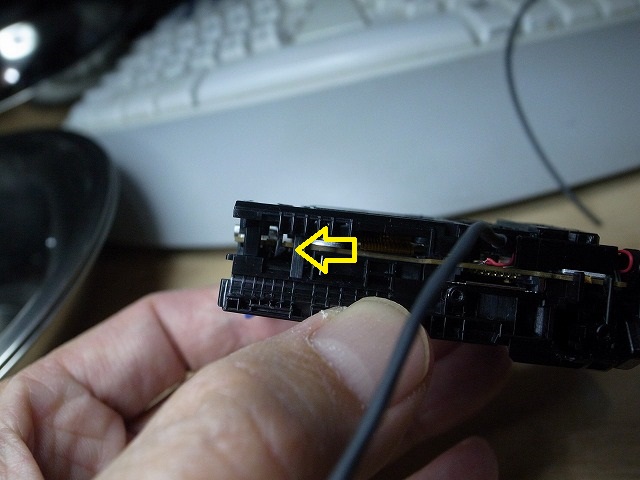

部品を赤矢印方向に滑らせて抜く

蓋が外れる

SDカードを抜いて中身を引き抜く。SDカードが入っていると抜けない

レンズ上側のネジを外す。このネジは他のネジより小さい

下側も

正面のカバーが外れる。4か所緩めに引っかかっている。レンズは何かを巻いて保護しておく

液晶側のネジを外す

マイクとスピーカーの電線を外す。マイクとスピーカーは軽くそこに収まっているだけ。接着などはされていない。右マイクは改造後。本来の右マイクは黒とオレンジの電線

爪が引っ掛かっているので

起こして外す

基板に引っかかっている爪を外すと液晶のカバーが外れる。液晶のコネクターは丈夫なものではないので外さない。ここまで分解すると2019-03-24の写真の通りマイクのはんだ付け個所をいじることができる。ヒートシンクが邪魔になるが取っていいのか不明。ヒートシンクはCCDではなく基板上のIC冷却用

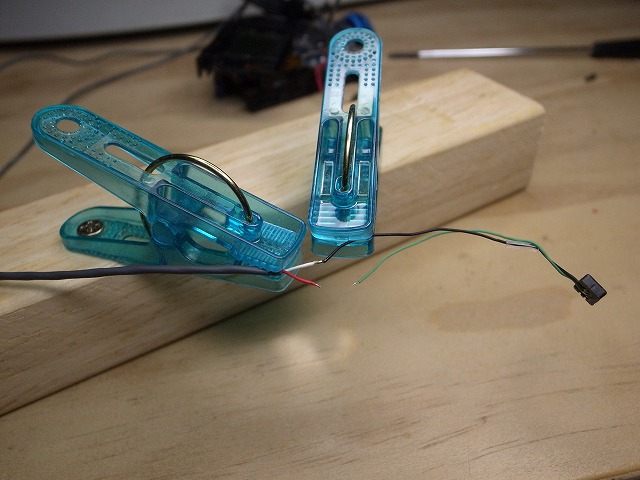

電線は細いので冶具なしではうまく半田付けできない。基板側も写真で見るよりずっと現物は小さく感じるので拡大鏡や細い鏝先の半田鏝が必要

2019-04-30

改造前、改造後の音の比較。SONY HDR-AS50 改造外部マイク バイク風切り音比較

2021-10-22

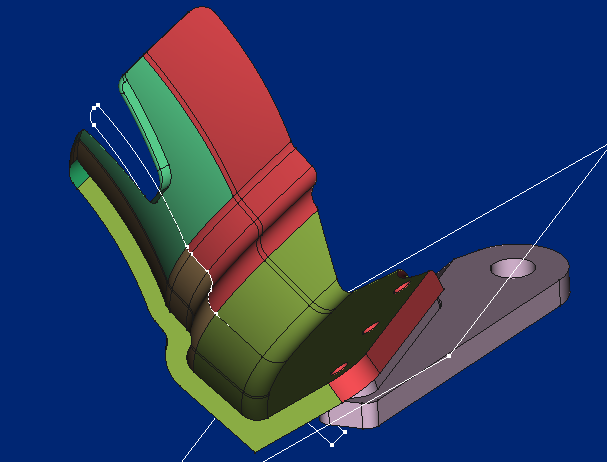

着脱できなくなっているのでヘルメットアダプターを3Dプリンターで作った

着脱しないなら調節機能もいらない。作り直しは簡単なので角度の違う物をいくつか試作。ヘルメットの曲面はかなり複雑な形状をしているが3Dプリンターの樹脂はヒートガンで加熱すると容易に変形する

いままではヘルメットの真横よりも後ろにあるので画面にヘルメット自体が入る。乗車姿勢では左グリップが見えない

真横に移動したのでヘルメットは写り込まない。約70mm前方へ移動。重さも69g->20gに軽量化。カメラがバッテリー込みで83gなので純正アダプターは重すぎる。重すぎるのは頑丈に作りすぎているのが原因

2021-10-23

試走してきた。ちょっと下向き。カーナビが見えないくらいの位置が良い。景色を撮影するためにはかなり上を向けたほうが良いがバイクの一部が画面のどこかに入っていないとバイクに乗っているように見えない。FullHDサイズの画面より昔の4:3画面の方がバイクには適している。GoProのように広角ならFullHDサイズの画面でも景色とバイク両方が画面内に収まるがSONYは画角が狭い。但しGoProは広角すぎて速度感が不自然。広角になるほど実際の速度より速く走っているように写る。SONYの画角でも肉眼よりは速く走っているように映る

手ぶれ補正機能の影響で時々ヘルメットが左に写り込む

今まではこんな感じ

2021-11-10

カメラのネジ穴はかなり後ろについている。粘着剤は弱い力が長時間かかると取れてしまうので貼り付け部の前方を延長した。取付位置も若干前に移動。ヘルメットは写らなくなるが視界にカメラが入ってくる。USBケーブルはL字の物に変更した

2021-12-14

曲率があっていないので下の方が少し浮いているが剥がれる気配は無いのでこれで完成とする。前傾姿勢になるのとフルフェイスヘルメットは前が重いので重量バランスは後頭部に近いほうが良くなるが画面にヘルメットが入ってしまう。YouTube動画 アクションカム軽量ヘルメットアダプターの製作

2022-09-20

首の負担が大きいので軽量ヘルメットを2個購入。右はカーボンで非常に軽いが強度は左の通常FRPの軽量ヘルメットSHOEI Z8より弱いと思う

カーボンヘルメットは前後方向に長いため中華アクションカムを顎位置に取り付けると重くて耐えられないので側面取り付けに向いているSONY製を移植

中国製は古いバージョンのGOPROのCOPY製品。GOPRO同様重いが電池を抜くと100gまで軽量化できる。電池を抜いてバイルバッテリー駆動可能。GOPROは4K長時間撮影しようとしても過熱してサーマルシャットダウンしてしまうらしいがこれはSDカードがいっぱいになる5時間4K60FPS連続撮影可能。外部電源とマイクはマイクロUSBコネクター。USBの規格として使用されていない4番ピンをマイクのアナログ入力として使っている。外部マイクとモバイルバッテリーを同時に使うためのUSBケーブルは付属していないので自作する必要がある

これは没。前が重すぎて長時間使用したくない。頭の中心にカメラを近づけないと長時間使用に耐えられない

顎の下にぶら下げる方式に変更。粘着テープは3M VHB

2022-09-21

PETGは粘着剤が付かないので表面をエポキシ接着剤でコーティングする。この上に3M VHBを貼ると絶対剥がれない。剥がそうと思っても剥がれなくなる。ヘルメットと3M VHBは張り直しが出来る程度の粘着力。粘着剤は長期経過するとは硬化してはがれにくくなる。初めて使う両面テープなのでどうなるかは不明

こんな位置。これで首の負担はかなり小さくなる。夏場の方が首の負担が大きい。冬場はネックウォーマーのおかげで首が動きにくくなる代わりにヘルメットの荷重がネックウォーマー経由で抜けるのでかなり楽になる。コネクターが中国から届いたらケーブルを自作してテストする。マイクはコンデンサマイクを直結すればよいはず。在庫品の大きい物で動作したら小型の物を購入する予定

2022-09-26

コネクターが届いたのでコンデンサマイク直結の実験。マイクは電子標的に使用したものと同じ中国製の一番安いやつ。特に問題無く録音できるので小型のマイクを注文した

2022-09-27

ケーブルを作ったがモバイルバッテリーのスイッチングノイズが盛大に入る。安定化電源で実験してみると当然ノイズは無い。4K60FPS動画で電流は300mA。室内の暗いところでのテストなので明るいところだともう少し消費電力が増えると思う。モバイルバッテリーを自作してしまおうと思う。2セルのリチウムイオン電池を7805で5Vに落として8.4-5.0=3.4V分は熱にして捨てる。3.4Vx300mA=1Wの発熱。小さくは無い

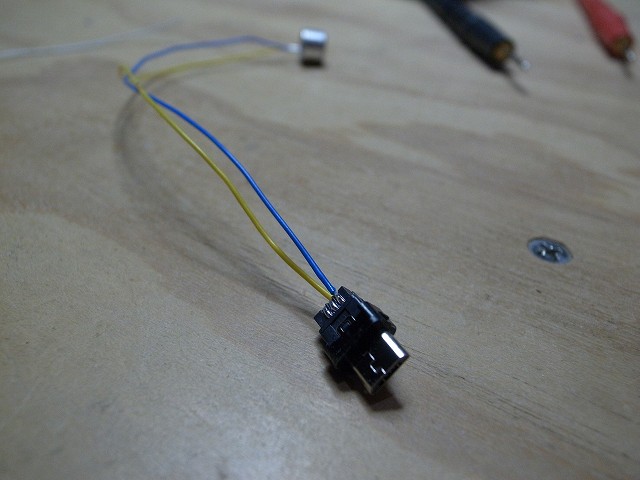

コネクターの周囲は3Dプリンターで作ったハウジングで固めた

2022-09-28

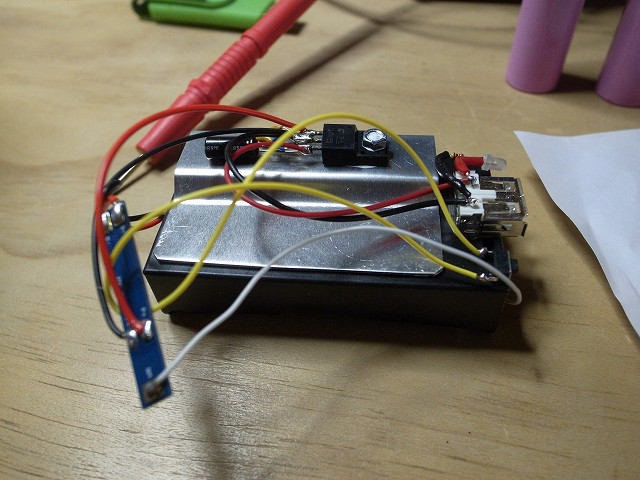

3端子レギュレータで電源を作った。1W発熱だとヒートシンクは無くてもいけるがかなり熱くなるので50x60mmのアルミ板を付けた。リチウムイオン電池の最低電圧は3.2Vなので2セルで6.4V。出力が5Vなので3端子レギュレータはドロップアウト電圧が1.4V以下でないと使えない。細長い基板は中国製のリチウムイオン電池のバッテリ保護回路

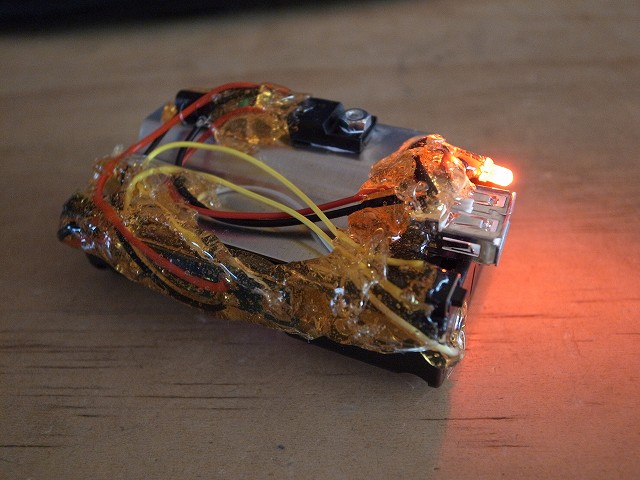

高温タイプのホットボンドで固めた。電池ボックスは接着剤が付かないが各部の凸凹にかみ合って固定されている

2022-10-01

電源要求が厳しく瞬間的に大電力が必要になるようなので1000μFのパスコンを追加したが内蔵電池を抜くと撮影できない。電線も細いしもう少し電流を流せるように作り替える

カメラがかなり下を向いているので作り直し。鈍角になるとオーバーハングが大きくなり3Dプリンターで印刷できなかった。2ピース構造に作り変える

2022-10-06

音量を小さくする実験。直列に15kΩの抵抗を入れるとかなり小さくなる。33kでは音量が小さくなりすぎる

2022-10-12

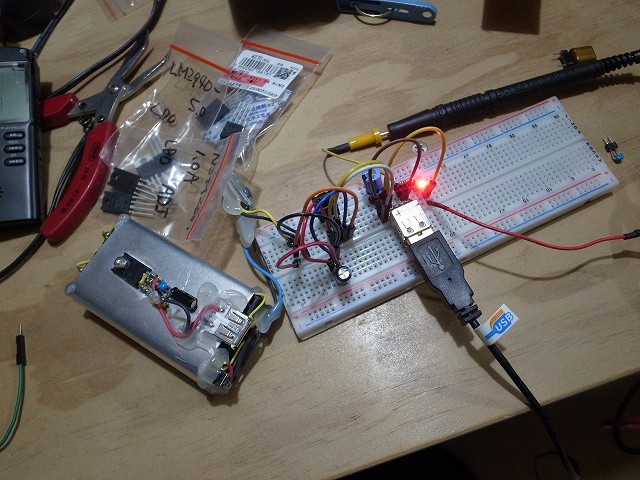

部品が届いたので2号機を作った

テスト中。 ...結果、3時間で電池切れ。4セル構成にしないとSDカードを一杯に出来ない。内臓バッテリーが充電済みであれば自動的に内蔵バッテリーに切り替わるのでSDカードを使い切ると思う。内臓バッテリーが満充電でないと内臓バッテリーへの充電をしつつ撮影も行われるので外部電源の負荷が非常に大きくなる

2022-10-14

ヘルメットアダプターも作り直し。2ピース構造。部品同士はプラネジで固定

2022-10-16

前作より15mm内側に移動。これでカメラの重さは気にならなくなる。これ以上内側にすると冬場衣類との干渉が大きくなる。しばらく使ってから最終的な位置を決める。カメラがかなり上を向いているように見えるが前下がりのヘルメット形状が原因

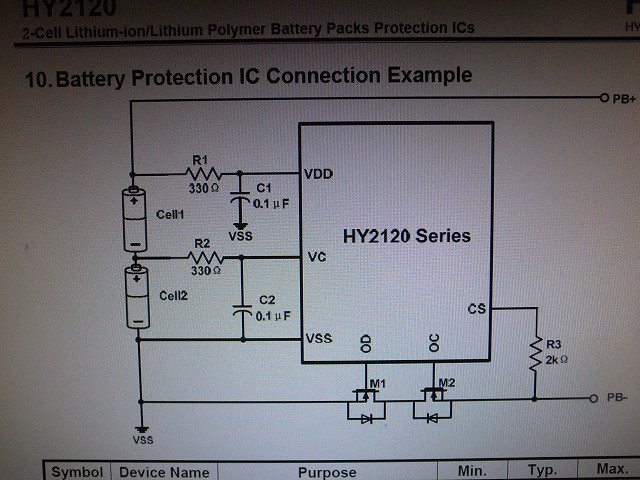

電源に使用したリチウムイオン電池プロテクターICは刻印から推測してこれ。過放電遮断電圧は2.9V±0.08V。マイクは直径6mmサイズに変更。ファームウェアも最新の物に書き換えた。XTUは公式ホームページが無いので誰かがアップロードしたものを使った

2022-10-24

失敗作の方を改造。3端子レギュレータの前段にDC-DCバックコンバーターを入れて電圧を6.2Vに落として効率を上げてみた。ノイズはわからないレベル

2022-10-25

同じLDO(入力と出力電圧差が小さくても動作する3端子レギュレータ)でもLM1086はノイズが取れない。TA4805ではノイズが入らないが撮影中は4.7V程度に電圧降下してしまい外部電源が中途半端に供給された状態で動作しているような気がする。TA4805でノイズが入らないのは内部電源が使用されている事が原因かもしれないので別のLDOで実験してみる必要あり

2022-10-29

別のLDOで試してみたが3端子レギュレータではノイズがとり切れない。DC-DCコンバーターは止めて2x2セルをそのまま3端子レギュレータの入力にする。問題になるのは夏場だけで冬は熱源があっても問題無い

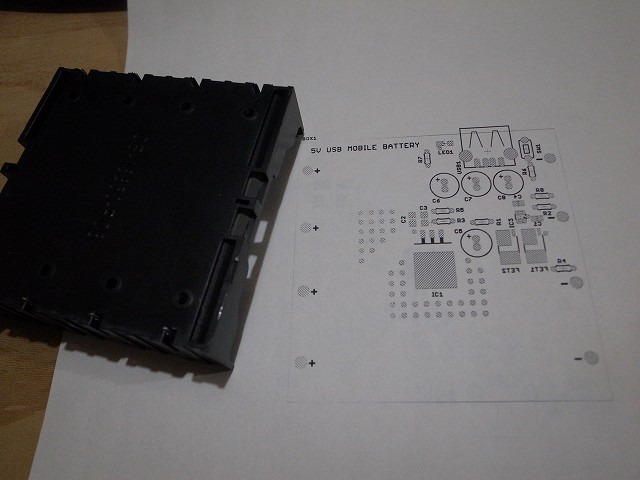

基板に放熱したいのでFusionPCBに発注した

2022-11-09

基板が届いたので組み立て

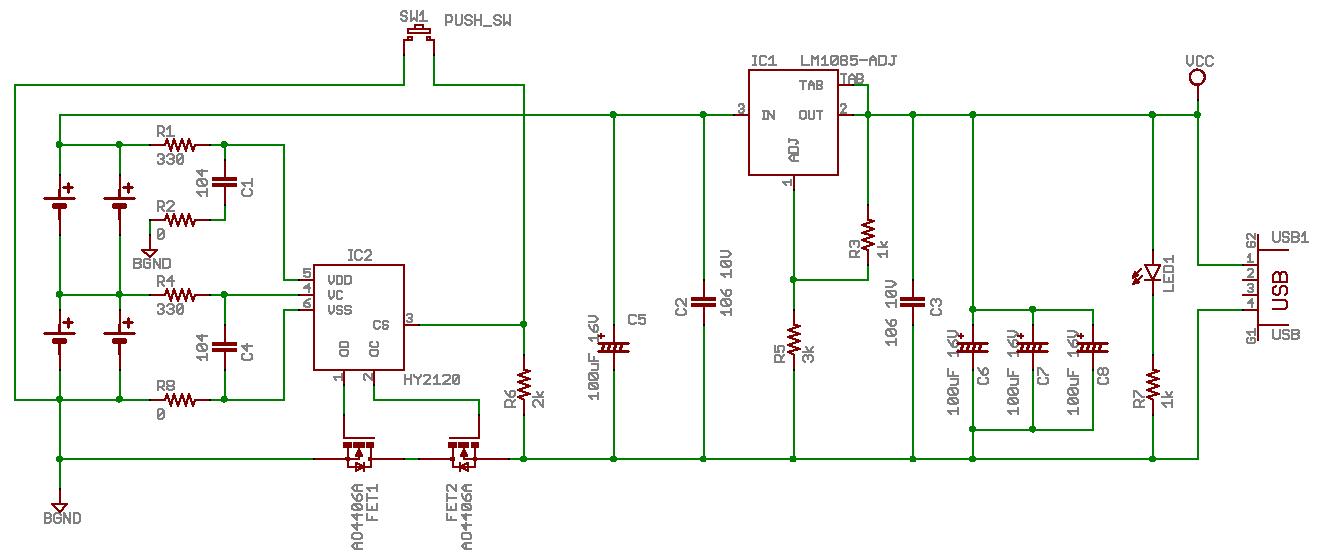

回路図。R2,R8はジャンパー線。プリント基板なので必要無いがIC2側が細い配線、電池側が太い配線になるので間にゼロオームの抵抗を入れておくとCADで全自動配線できる。C6,C7,C8は1個で良い。古くなって容量抜けしたときのための予備として多めに入れてある。

LM1085のドロップアウト電圧は最大1.3V、バッテリープロテクターのシャットダウン電圧は最低2.9x2=5.8V。5.8-1.3=4.5VとなりUSB電圧の5Vを下回ってしまう。ドロップアウト電圧が0.5V程度の電源ICを使うべきであるが出力電圧が落ちるとカメラの内蔵バッテリーが使用される仕組みなのでこの用途に限って問題は起こらない。汎用的なモバイルバッテリーの設計としては失格

2022-12-12

XTU MAX Proは自作モバイルバッテリーでノイズが消えたがXTU S3 Proはノイズが入る。電源の仕組みが違うのではないかと思う。バッテリー駆動の場合はノイズが入らないがUSB経由で電源供給するとダメ。アイドリングトップするとノイズが入っていることが良くわかる。ドライブレコーダー用途なら特に問題無いレベル。自作モバイルバッテリーもノイズゼロではないがモバイルバッテリーのノイズでは無いと思う。MAX ProよりS3 Proの方がマイクアンプの増幅率が大きいだけかもしれない

SONY HDR-AS50 より重いが顎の下に付けると気にならない。冬場厚着になると下を向いた時邪魔。画質はSONYより良い。MAX Proの4K 60FPSは対向車のナンバーも読めるがS3 Proの1K60FPSでは対向車のナンバーは読めない。暗いところが苦手で夕方は画質がかなり落ちる。

2023-04-30

オフロードヘルメットは口元が前に突き出ているので顎下は不適。バイザーにぶら下げる額の位置が首に負担がかからない。オンロードヘルメットより開口部が上側に広いためカメラ位置の自由度は低い。バイザーは一番上に上げた状態にしないと立ち乗りしたときに前が見えない。頭頂部は首の負担が一番小さくなるが視線が高くなりすぎる

2023-05-30

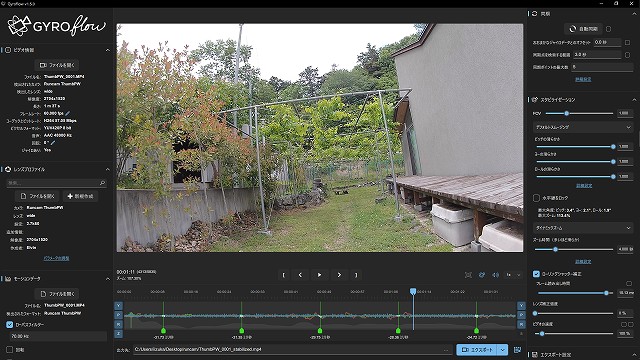

XTU MAXは重いのでドローン用のカメラRunCam Thumb Proを取り付けてみた。手振れ補正は映像をPCにダウンロードした後にGYROflowというソフトで加工する。1分の映像の処理に2分程度かかるがドライブレコーダー用途の場合映像の殆どを捨ててしまうのでこの方式のほうが合理的。使わない映像に手振れ補正をかけるのは無駄。外付けマイクが取り付けられないのが欠点。内臓マイクは面実装のMEMSマイクのようで取り外すのは困難。バッテリーは5Vを外部給電する仕組みのため本体は16gしかない。発熱も大きいようなのでしばらく使って耐久性を確認する。XTU MAXは正面にパイロットランプが無いので撮影していることが分からないがこれは赤色LEDがかなり派手に点滅する。防水性はほぼ無いので雨降り対策は必要。SONYのAS50は雨降りでも外さずにそのまま使っているが特に問題は発生していない

オフロードヘルメットはシールドが無いので外部マイクが使えたとしても盛大に風切り音が入ってしまう。XTU MAXはカメラの重さを感じるがこれはカメラが付いていることを体感できない。ヘルメット用のマウントは3Dプリンターで自作した。ヘルメットの額の位置はほぼ球面なのでモデリングは容易

手振れ補正ソフトGYROflow。フリーソフト。カメラに内蔵された加速度センサーの情報を元に補正するので加速度センサーの計測値をファイルに書き出す仕組みのカメラでないと使えない。XTU MAXもこの方式に対応している。手振れ補正能力はカメラ本体内蔵方式よりも設定値がいじれる分だけ高い。パラメータはデフォルトの値で実用になる補正が出来るが微修正した設定値を保存できるので処理するたびに毎回同じ単純作業をする必要はない

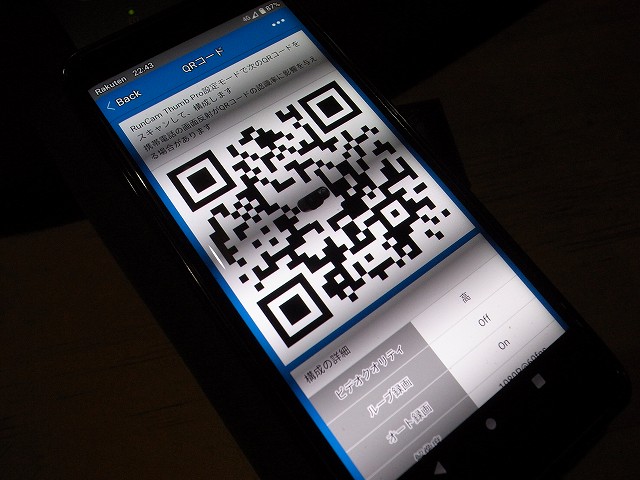

本体には撮影開始ボタンが1つあるだけなので設定はスマートホンのアプリを使う。撮影ボタンをダブルクリックすると設定モードになるのでスマートホンに表示されたQRコードをカメラの前にかざすと設定値が反映される。映像のダウンロードは本体にマイクロUSBコネクターがある。USBコネクターから給電して撮影することは出来ないようだ