2014-04-29

回路図。CT1がCTセンサーという電流センサー。CT1のコアの中にイグニッションコイル1次側の電線を通す。回路図のイメージ通りの構造でリング上のコアに電線が巻いてある。OK1はフォトカプラ。OUTをPICマイコンやarduinoの入力ポートにつなぐ。

イグニッションコイルにはエンジンの点火タイミングに同期して電流が断続的に流れる。イグニッションコイルの電線のどちらか一方(どちらでも良い)をCTセンサーのコアの中を通して電流を検出する。電流が流れるとフォトカプラ内部のLEDが点灯するというシンプルな仕組み。CTセンサーは「端子間を開放してはいけない」というルールがあるので2番端子がプラス、1番ピンがマイナスになったときに電流を流すために1N4148を入れてある。端子間を開放すると高電圧が発生する

部品は少ない

これはクランプ式のCTセンサー。電線を外さなくても良いタイプ。電線を取り外せるならクランプ式で無いものの方が安い。上の回路図にあるCTL-6-Pは穴径が6mmしか無いので大きな端子は通せない。電子部品としては¥1000程度とやや高価

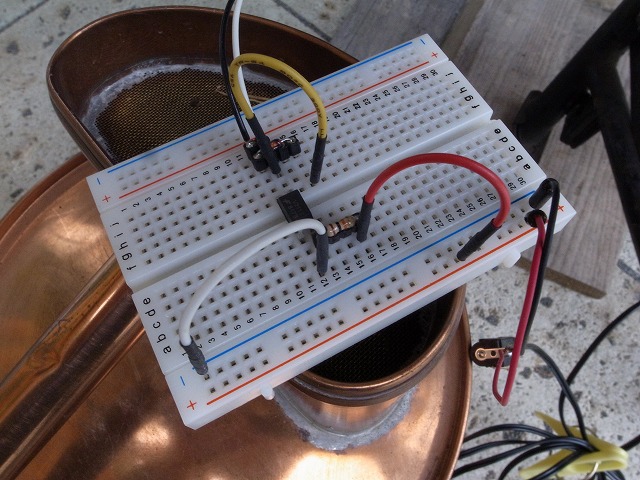

実験回路。上の回路図とはセンサーが異なる。これは大電流検出向きでセンサーのコイル巻き数が3000回。フォトカプラがギリギリ駆動できるレベル。巻き数が800回程度の物の方が小型、安価、電流を多く取り出せるので良い。

手持ちの部品が無いので未実験だが使えるセンサーはU_RDの

CTL-6-L

CTL-6-V

CTL-6-P-H

CTL-6-S32-8F-CL <-これはクランプ式 これ以外は電線を外せないと使えない

等。

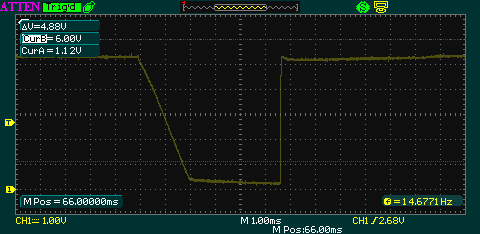

回路の波形。センサーが大電流向きでフォトカプラを十分に駆動できないので上の回路のR1を10kΩに変更している

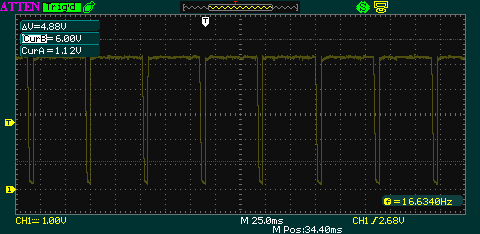

波形拡大