2013-05-26

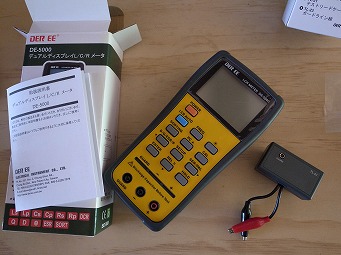

ミノムシクリップアダプターは別売。ミノムシクリップは大きすぎて使いにくい。

秋月の¥100トロイダルコイルを計測してみる。周波数は100,120,1k,10k,100kHzに出来る。スイッチングレギュレータの周波数に近い100kHzで計測。実測値

200μH -> 188μH

150μH -> 126μH

100μH -> 85μH

68μH -> 60μH

47μH -> 44μH

このコイルのデータシートを見るとコアの材質はT80-26或同等級(同等品の意味か)とあるのでアミドン社の T-80-26コア のCOPYと思われる。80がサイズ(0.8インチ)で26が材質。コア材質はメーカー独自に命名されている。アミドン社のデータシートによると

透磁率:75

外径:.795インチ(20.2mm)

内径:.495インチ(12.6mm)

磁路長:5.15cm

断面積:.242cm2

体積:1.246cm3

AL値:450μH/100turns = 45nH/turns

インダクタンス=AL値×巻き数×巻き数 の式に当てはめてみると大体一致する。データシートや秋月の商品説明に書いてある巻き数はテキトー。そもそも端数はあり得ない。実際に数えると若干巻き数が足りない!!のでインダクタンスの実測値が小さいことと一致する。

チョークコイルいろいろ。コアは全部同じ物のようだ

周波数は100kHz。50kHzには出来ない

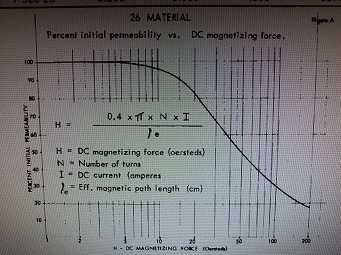

透磁率は流す電流が増えるとかなり小さくなる。横軸が磁界の強さで縦軸が透磁率の変化率。47μHのコイルの仕様をこの式に当てはめてみると電流が1A程度のところから透磁率が下がり始める。AL値は透磁率に比例するのでインダクタンスも同様に透磁率に比例する。電流をたくさん流したときのインダクタンスはコア材料のデータシートから計算する必要がある。9A流したとき47μHのコイルのインダクタンスは19μHに低下している。

このコイルについてのまとめ:

・コアは全部同じ物。巻き数が若干足りない。9A流すのにはちょっと細すぎる電線が巻いてある

・インダクタンスは 45nH×巻き数×巻き数 になるので巻き直せば好きなインダクタンスのコイルを作ることが出来る

まき直すなら太さは3[A/mm2]程度にするのが良いらしい(スイッチング電源のコイル/トランス設計 89ページ)

・巻き数が60回以下なら9Aの直流電流を流してもコアは磁気飽和しない

・電流を流したときのインダクタンスはグラフから求める。(コア材料が不明だったりデータシートが入手できないとお手上げになる)

26材の透磁率の変化

このコアは透磁率μが10000もある。AL値17500nH/turns。巻き数は3回で150μH。インダクタンスを大きくするためには

・透磁率の大きなコアを選ぶ

・大きなコアを選ぶ

・巻き数を多くする

特に巻き数は2乗で効いてくるので効果が大きい。しかも電線はコアより安い。透磁率が大きく巨大なコアは高い。

EPCOS社のコア

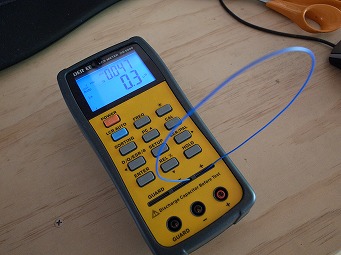

ESRを計測してみた。周波数は120Hz。マルコン(会社は消滅している)の180V 2200μF。DというのはTANδのことだと思う。ESRとTANδは以下の式で換算可能。購入日は8年以上前の物、長期放置するとESRが大きくなるらしいので誘導モーターの回路に付いていた物を取り外して計測している。

TANδ=2πfcR

R=TANδ/(2πfc)

容量はやや小さい値を示しているがほぼ規格通り。だがESRが異常に小さい。正しいのか? DからESRを換算すると0.045Ω。秋葉原で安売りしていた物なのでそんなに優秀な物では無いと思うのだがデータシートが入手できないのでカタログ値が解らない。現行品であれば平滑用コンデンサのTANδは周波数120Hzの時の値がデータシートに載っている。ESRは上式の通り静電容量が2倍になると半分になるのでコンデンサーメーカーでは「このシリーズのTANδは0.15」と言った具合にTANδだけをデータシートに記載している。

D=0.065

ESR=0.0Ω

時々ご機嫌斜めになる

678μF ???

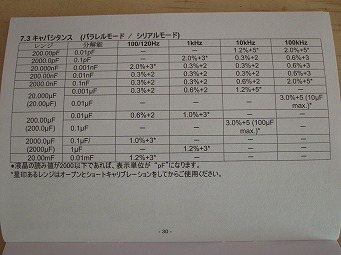

大容量や小容量コンデンサの計測は苦手かな? キャリブレーションしてから計測すべし とある。

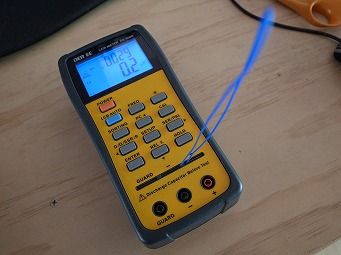

ESRを取り付けて計測してみた。つじつまは合っている。Dが下3桁まであるのにESRが下1桁しかないのは不明。Dから換算したESRは0.142Ω。回路に組み込まれて電流が流れるとESR成分が発熱してコンデンサの寿命が短くなる。コンデンサの寿命は温度上昇が支配している。1000~2000μFの大容量コンデンサでは下一桁では精度不足。電流が3AならESR=0.1Ωでコンデンサの消費電力は3A*3A*0.1Ω=0.9W、ESR=0.2Ωならその倍。インバーター回路の場合コンデンサにはこれくらい流れるので1Wの次は2Wですという測定結果になって使えない。ESRをDから換算して良いのか、下一桁分の精度しか無いのか。この実験ではDから換算して良いという結果だが...本当にこれで良いのか。当方の工作分野ではコンデンサ容量の絶対値の正確さよりもESRの正確さが欲しい。多くの回路においてコイルやコンデンサ容量の精度は重要では無い。

抵抗は0.1Ω 4本足だが2本はぐらつき防止用

D=0.206

ESR=0.1Ω Dの値を換算して下2桁以下を切り捨てているだけのようだ

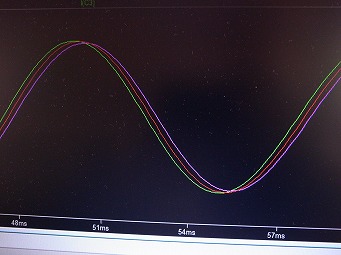

容量2000μFでの電流の位相ずれ。緑が理想コンデンサ。赤がESR=0.1Ω。紫がESR=0.2Ω。ずれは意外と大きい。交流を流して位相のずれを計測しているなら下2桁は計測困難というレベルでは無いはず。

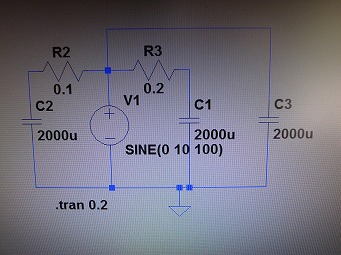

LTspiceで検証。2000uは2000μFの意味。電圧10V、100Hz

電流波形

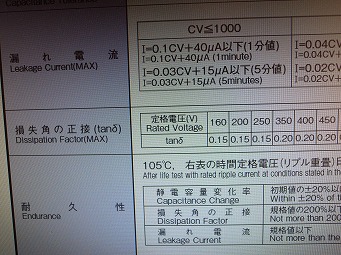

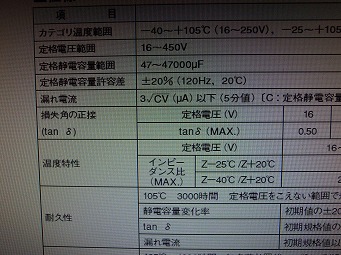

これは現行品

ルビコンBXCシリーズ

TANδは0.15

実測値。データシートよりかなり小さい。TANδに電流依存性とか有るのか? ESRは正しく計測出来ていない。

D=0.031

ESR=0.4Ω

小型品ならどっさりあるので計測してみた。ESRは全部データシートよりかなり小さい値になった。たぶん実測値を使って設計してはいけないレベルの物だと思う。0.1Ω外付け抵抗実験の結果からは精度良く計測出来ているような気がするがデータシートとことごとく違うのでESR計測値は使わないことにする。

100個買いしてある電解コンデンサ

D=0.070

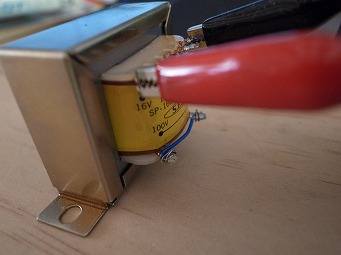

トランスのインダクタンスを測ってみた。1次側は計測出来たり出来なかったり不安定。周波数は100Hzで計測

2.7Hたまに測れるときもある

計測不能。殆どの場合こうなる

2次側は値が出るが計測するたびにやや異なる値になる。残留磁束とかの関係か??? インダクタンスは巻き数の2乗に比例するので2次側の計測値が正しいとするなら1次側は4H程度のはず。電圧比=巻き数比なので換算は容易

25mH 8V端子 周波数100Hz

22mH

3相200V誘導モーター。ローターの位置によって若干変わる。値が正しいのかは不明。

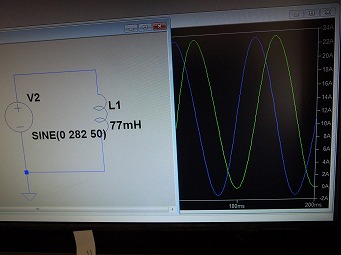

78mH

全部無効電力なので消費電力はゼロだが77mHで約10Aも流れる。3相交流に直結していれば無効電力は電源に返却されるがインバーターで制御してると半導体を通った電流は損失分が熱になって逃げていくので無効電力の何パーセントかは返却されずに消費されてしまう。

Peak-Peak 22A

2013-05-28

30cmの電線のインダクタンス。周波数1kHz。測定周波数を上げると分解能も高くなる。1kHzはこのレンジで一番精度が低くなる周波数。これ以下の周波数では計測出来ない。

ループ 0.3μH

平行 0.2μH

ツイスト 0.1μH

トランスのリーケージインダクタンス。小さいほどよい。理想はゼロ

1次側を電線でショートさせてある

610μH

2013-05-30

ESRの周波数依存性や温度依存性についての情報はあるが電流依存性については情報は見つからず。値は最悪値なのでこれより大きな値になったら正しく測れていないことは間違い無いが実測ではデータシートと矛盾しなかった。新品電解コンデンサのESR(tanδ)Typical値はMAX値よりかなり小さいのかもしれない。この推測が正しいとするならESRが測定できても実設計に使えないのであまり意味が無い。

データシートのtanδは最大値つまり最悪値

2013-05-31

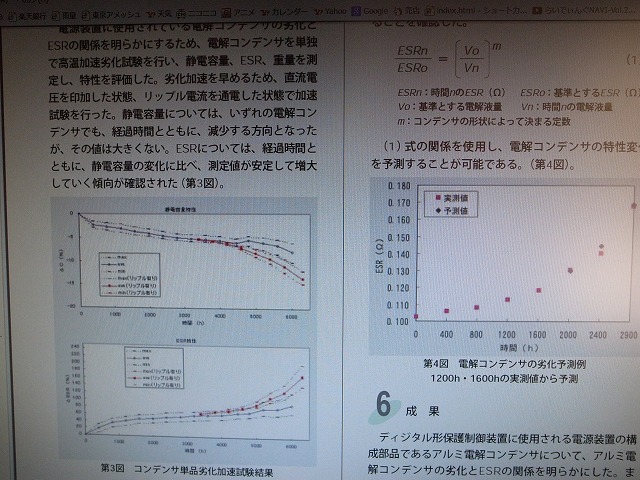

電解コンデンサのESRは経年劣化で検索するといろいろ情報が見つかる。たぶんこれが支配的なのだろう。写真は中部電力のサイト(リンクはいずれ切れると思う ドキュメントのタイトルは「ディジタル形保護制御装置用電源の劣化診断」)にあった物。電解コンデンサのESR計測については寿命を判断するための目安ということになるのだが回路から取り外さないと計測出来ないので現実的では無い。

2013-06-01

パーツケースの中から1%誤差品が出てきた。当方の持っているコンデンサの中ではこれが一番精度が高い。大きいのは耐圧が高いため。仕様上の計測誤差はこのレンジだと0.3%。誤差範囲内に収まっている。

1μF 実測 0.9946μF

同じ10μFコンデンサ。電解と積層セラミックのESRの違い。レンジは1kHz。積セラ非対応の3端子レギュレータに積セラを使うときは1Ωの抵抗を直列に入れておくと発振を抑えることが出来るのだが実際はこんなに差がある。

電解 5.91Ω 日本ケミコン製

積セラ 0.43Ω 中国製 メーカー不明 送料込み200個で$10の安物

積セラ 0.30Ω 秋月で売っている 台湾supertech製 容量は+80-20%品なのだが範囲内に収まっていない。500個が¥2000以下で販売されていたときの物。これが原因で安かったのか?現在は¥7800 今も同じかもしれないが...

同じsupertech製10μF積セラを3機種で計測。見事にばらばら。

6.9μF

7.3μF

8.4μF これはテスターリードを使っている

2014-06-07

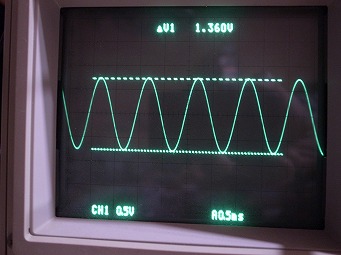

このテスターは抵抗値も交流計測している。リードアウトの読みは1.36Vだが校正していないので誤差大。たぶん1.5V程度のはず

2015-01-22

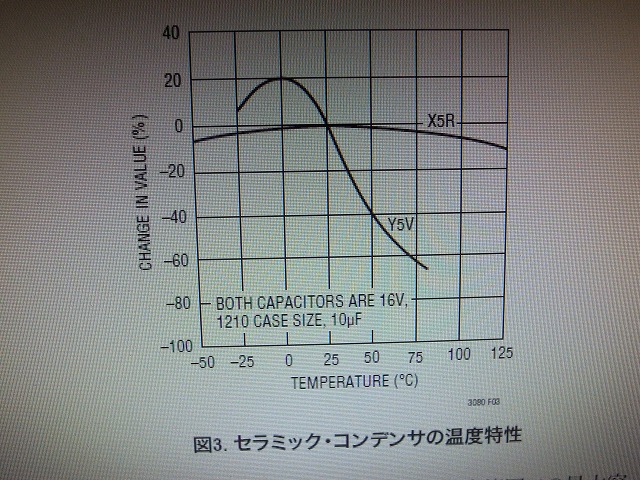

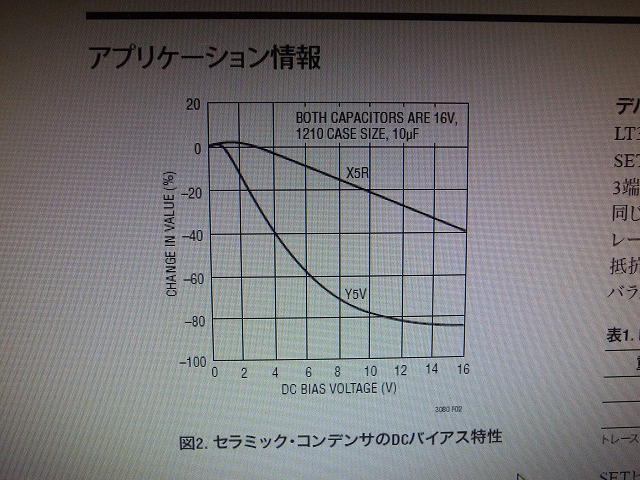

積層セラミックコンデンサの容量は温度とバイアス電圧でかなり変化する。グラフはLT3080の日本語データシートより。このテスターの場合は交流で計測するのでバイアスは関係ないが温度は影響する。X5R,Y5Vは誘電体の種類。調べてみるとY5Vは安いコンデンサに使われている誘電体。誘電体の種類が書いてなければこれだと思って良さそうだ。DC5Vの回路にY5Vの10uF積セラを使うとは容量が半分になっている

温度の関係。これは10uF 16V 1210サイズのデータ。容量によっても変化するのでデータシート入手可能な物は見ておいた方が良い。ざっと見たところでは容量が大きくなるほど特性が悪くなる。それもかなり激しく