2009-12-31

一部未完成ですが、大分出来ています。コンクリートを流し込むのは来年1月10日頃。今の建物は全部鉄製の型枠だと思ったら木製でした。

型枠の材料。大きなホームセンターに行くとパネコートという名前で売っているやつだ。

こんなふうに鉄筋同士を細い針金で縛って固定している

この辺はまだ内側の型枠が未完成。ここは水回りなので何カ所か基礎の立ち上がり部分に穴が開く予定。

大きな土間があるので基礎の立ち上がりを作れない。立ち上がり部分がないと強度が落ちるので地中に梁を通している。捨てコンも梁の部分を凹ませて打ってある。雨は殆ど降らなかったはずだが錆びて赤くなっている。多分夜露が原因だ。

一番外周の型枠は捨てコンにコンクリート釘を使って固定してある

型枠スペーサ。150という刻印がある。

地中梁の部分には捨てコンに墨が引いてある。右上の部品からは鉄筋の細いのが伸びていて型枠の一番下の部分を固定している。上の写真を見るとその先端が何処に行っているのかわかる。

スペーサを取付途中の箇所。アンカーボルトは針金で縛って固定している。

型枠は再利用できるようだ。どう見ても新品ではない。

所々釘が打ってある。何のためなのか不明。かなりたくさんあるので取り忘れた物ではないと思う。

サイコロ状のコンクリート片で鉄筋を浮かしてある。

型枠の固定方法は外周部と内部で異なっている。単管パイプの使い方が違う

1cm程度内側に倒れている箇所がある。誤差か? この部分の施工は終わっているような気がするのだが...

2010-01-08

配筋検査をやりました。スリーブが正しく入っているか、配筋の間隔は正しいか、アンカーボルトの位置は合っているかなど を確認。

スリーブの固定方法。専用のプラスチック部品で固定するか針金で縛る。スリーブの中にコンクリートが入り込まないように塞いである。

この部分は内側に倒れ込んでいたので針金で外側に引っ張っている。

打って有る釘は「ここまでコンクリートを流し込みます」という目印だった。

鉄筋の上に乗っても大丈夫。かなりたわむが...

手動の鉄筋カッター。小学生の頃使ってみた事があるが13mmの物はかなりがんばらないと切れなかったような気がする。

捨コンの高さは1cm程度不揃いなようだ。所々高さ調整のためにスペーサーが入れてある

これは家の基礎とは繋がっていない。金隠しみたいな物。

電動の鉄筋カッター

切断面

型枠の上側に固定用の角材が取り付けてあった。

内側の型枠は空中に浮いている....わけではなくこんなふうにコの字に曲げた鉄筋の上に乗っている

製氷皿。この中にコンクリートを流し込んでサイコロを作る。当方の家の物ではなく次の現場で使うための物だ。

2010-01-09

今日はコンクリート打設。生コン車が来る前にコンクリート試験用具が準備される。試験は打設とは別会社が担当。一番右がコンクリートプリンを作る型。

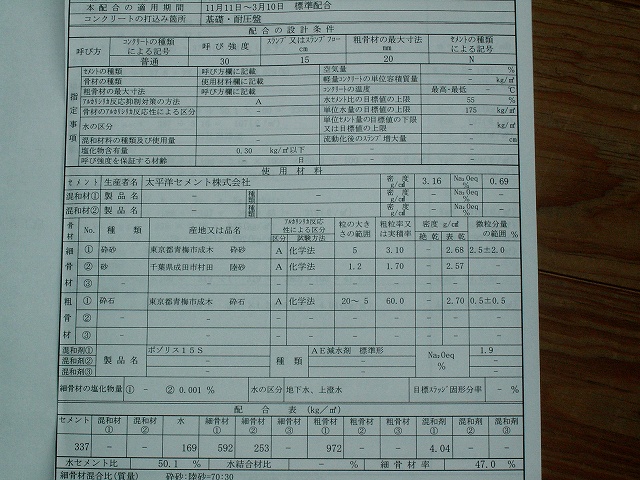

生コンの配合計画書。これは打設の前に受け取った物。呼び強度は30、スランプ15、混和剤はポゾリス15S

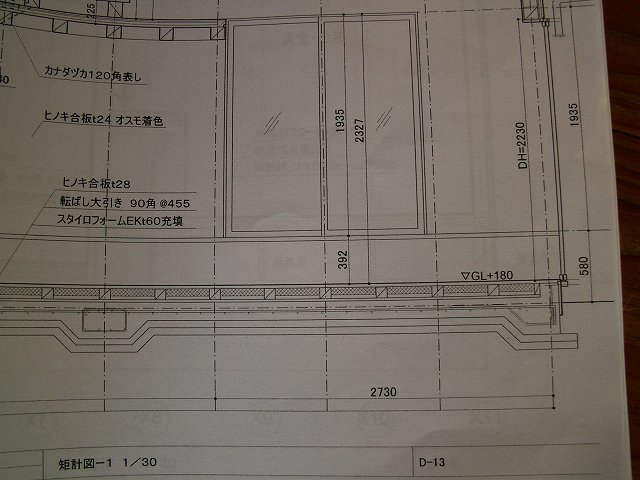

基礎の構造

型枠の下に更に補強が入った。

生コン車到着。生コン工場は車で20分程度の所にある。打設する近くに生コン工場がないと打設できない。1台に3.75m3入っている。コンクリートの比重は2.4程度なので重さは約9トン。

スランプ試験。巨大プリンの型にコンクリートを詰めてひっくり返す。シャバシャバだと背が低くなる。スランプはこのコンクリートプリンの高さではなく何センチ潰れたかを計測する。柔らかいコンクリートほど大きくなる。土木工事などの強度が必要な物はスランプ5cm程度の物を使うらしい。Wikipediaの「スランプ試験」の写真は多分土木工事の物だ。

コンクリート試験の様子。手前がコンクリートの温度。青いのが空気量を計測する装置。空気量は約5%。消費税分だけ空気が入っていることになる。少ないと体積変化時の逃げが無くなるので凍結などには弱くなるらしい。多すぎると強度が落ちる。空気量は基礎全体で1m3にもなる。右の円柱はコンクリートが硬化した後に潰して強度を確認するためのサンプル。計測は最初に来た生コン車から採取する、合計23m3打設したので生コン車は7台にもなる。残りの6台については試験は実施されない。最初の1台と同じ配合であるとう前提だ。

この試験は生コン工場が所定の配合で生コンを作ったか否かを確認するためと考えておいた方がよい。

試験サンプルは棒でつついて空気が抜かれ、凍結や乾燥の無い良好な環境の元で硬化されるため基礎と同じ条件にはならない。この試験からは「最大でこれだけの強度の出る可能性のあるコンクリートが使用された」ということがわかる。

ポンプ車から最初に出てきたコンクリートはここに捨てられる。尿検査は中間尿で、初尿は捨てるのだ。

打設開始。コンクリートの試験が完了してから打設が始まるわけではない。のんびりしていると固まってしまう。

打設は4人がかり。ポンプ車は腰に付けたラジコンで操作。型に流し込むときにコンクリートの流動性を上げるためのバイブレーター。コンクリートの圧力によって型枠が動いたときの修正など。ものすごく剛性の高い型を使うのでなければあまり精度の高い型枠を作っても意味がないそうだ。最終的には4~5カ所型枠を外から針金で引っ張って補正した。打設中にも生コン車の到着時刻の調整などが必要。打設完了まで休む暇無し。昼飯抜きでの作業になる。バイブレーターはバッテリ式。1回の打設で4~5回交換が必要になるようなので20分程度で急速充電できるタイプでないと充電が追いつかない。

コンクリートの流動性が水のように高ければこのような打設は不可能。パスカルの原理で立ち上がりの部分もスラブ(底面)も同じ高さになるはず。最初の生コン車1台は写真に写っている風呂場と洗面所周辺の立ち上がり部分を打設して空っぽになった。

ポンプ車のブーム。関節が3つある。アウトリガーを出して固定しているが車体が激しく揺れる

離型剤。木枠なので使わない。鉄筋の下に置くサイコロを作る製氷皿に塗るための物。灯油の臭いがする。たぶん溶剤に灯油系の物を使用しているのだと思う。

ラジコン操作でこのレバーが動く。全部で9本。ミニショベルより難しそう。ポンプの構造は医療用のローラーポンプを大きくした物。

スラブ部分の打設。立ち上がり部分の打設には生コン車4台が必要だった。

この部分の立ち上がりは強度に影響しないので風呂場と一緒に日を改めて打設する。

打設終盤。所々コンクリートから分離した水が浮いている

打設完了。9:30頃から開始して。13:55分に完了。

生コンの量は最後の2台で調整。ポンプ車の中に残った生コンは生コン車に返却する。

立ち上がりの状態。時刻はPM2:01

PM3:21分。亀裂が... コンクリートはまだ固まっていない。型枠付近は障害物が無く沈み込み中央部は鉄筋に邪魔されて動けない。たぶんこの理屈で半分固まりかけたコンクリートに亀裂が入る。まだ固まっていないので亀裂はかなり浅いだろう。スラブと立ち上がりを一体で打設するので強度は高くなるがこんな欠点もある。2カ所釘の頭が見えているがここまでレベラーを流しますという目印

立ち上がりの上面を平滑にするためのレベラー。コンクリートのように見えるが色が同じと言うだけで強度はゼロ。

流し込まれたレベラー

水準器

水準器の片割。水準器で設定された高さに来ると音でそれを知らせる。精度は1mm以下か?

スラブをコテで均す

PM4:22。板を敷けば沈まない

シートを張る

PM5:00作業終了。

2010-01-14

型枠を外すのは今日のはずなのだが、既に外れていた。昨日作業したのか?

鋳肌はあまりきれいではない。コンクリートが固かったのか気泡が大分残っている。柔らかいシャバシャバのコンクリートの方がきれいに鋳造出来るに違いない。見た目を優先すると強度の低いコンクリートが必要で、強度を優先すると見た目の悪い物が出来上がるという図式か? バイブレーターをかけると流動性が良くなって流れるのは見ていてわかるのだが内部に入り込んでしまった気泡を除去する能力は無いと思われる。擁壁などのプレキャストコンクリートは全く気泡が入っていないがどうやっているのだろう。加圧鋳造でもしない限り気泡を抜くのは難しいと思う。

型枠を支えていた鉄筋が露出している。ここはこのままだろうか?強度部材でない鉄筋のかぶり厚はどのように考えれば良いんだろう?

ここも鉄筋が露出している。これも型枠を支えていた鉄筋。専用の型枠固定金具を使う工法も有るようだが一発打ち込み工法ではどうしても金属部分が表面に露出する。

型枠のつなぎ目で水分が抜けてちょっと脆くなっている。つなぎ目全部がこうなっているわけではなく、ここ一カ所だけだった。ガムテープを外側から貼っておけば防げるかも知れない。<-よく見たら他にも何カ所かあった。脆くなっているのは表層の1mm程度だけなので強度には関係ない。

これ要らなかった。配筋検査の時には気づかず。白い筋はたぶんレベラーの汁。拭き取ればきれいになる。

夜間は寒かったようだ。薄く氷が張っている。PM12:30頃

きれいに鋳込まれていない部分が数カ所。

基礎上面。アンカーボルトの周囲のレベラーが小さく欠けているのは斜めになったアンカーボルトを曲げたためだろう。

土間の入り口の亀裂。深さは1cm程度か。この程度は許容範囲なのだろうか。

この部分の配筋の様子。左側が土間入り口。

横から見ると僅かだが中央部が高くへの字になっている。たぶん鉄筋に邪魔されて中央部が沈下できずに出来た亀裂だろう。この部分だけはレベラーを流し込んでいない。上からの圧力で両端が流れるというわけでもなさそう。ここは底面から6~7cmしか上がっていないので圧力は取るに足りないと思われる。それでも沈下するのはスラブに吸引されているとしか思えない。打設直後よりコンクリートが冷えて内部に含まれている空気が収縮して体積が減少するという理屈か?夏場だと逆に盛り上がる?

推測を交えつつこの工法のまとめ

・底面と立ち上がりを一体打設するので強度が向上する

設計上は

引っ張り力 -> 鉄筋が負担する

圧縮力 -> コンクリートが負担する

という役割分担になっているのでどのような打設方法でも鉄筋の量、コンクリートの厚さが同じなら基礎の設計強度は同じ

実際はコンクリートにも引っ張り強度があるので一体打設の方が強度が向上する

また、2回打ちによる打ち継ぎ部の施工不良の問題を回避できる。<-この効果の方が大きいのではないかと思う

・外周部の型枠以外は空中に浮いているので...

型枠の設置に手間がかかる->価格が高くなる、もしくは精度が落ちる

内側の型枠を支えるための金具が基礎表面に露出してしまう

金具はコンクリートの熱膨張率と等しくないといけないので鉄製であろう。当然錆びやすい。

・上記写真のように基礎天端に亀裂が入る

・柔らかいコンクリートは打設できない

逃げ遅れた気泡が型枠表面に残り目が悪くなる->塗れば見えなくなる

打ち込み不良が発生しやすい。バイブレーターをかけすぎると立ち上がりが沈み込んでしまう。

ネットを検索するとスランプが大きい方(=柔らかい)が気泡が残りやすいと有る

その理屈は 柔らかいコンクリートにバイブレーターをかけすぎるとコンクリートと水が分離してしまうので

途中でバイブレータをかけるのを止めてしまう、結果バイブレーター不足で気泡が残るという物。

・打設量が多いので生コン車の台数が多くなる

生コン車の待機場所の確保や手順良く生コン車が手配される必要がある

打設人数は4人だとぎりぎりの感じ。5人以上が理想。基礎の規模にもよる。

当方の基礎は平屋(2階部分もちょっとだけ有るが面積はとても小さい)なのでちょっと大きめ。

・作業で一番難しそうなのはスラブをコテで均す作業

長さ40~50cmもある大きなコテを使用する

打設後にスラブが動くようで2回均していた。

2回目は型枠の上に置いた足場から作業していた。これは素人には困難。

1回目はスラブ打設直後、2回目はその2時間半~3時間後に作業

更にネットを調べた

気泡を抜くためには「バイブレーターを良くかけろ」と書いてある。

現場を見ていてそうは思えなかった。本を読んで得た知識ではないのか?

更に調べると「ピカコン」という器具を見つけた。すごくローテク。

気泡を抜くためには細い棒でツンツンしないとダメみたいだ。

近所で工事をしている積水なんたら(ハイムとハウスがあるがどちらかはよく知らない)の基礎を見ると凸凹している

表面に気泡は一切見られない。もしかして型枠自体がプレキャストコンクリート?

気泡は内部に残るが見た目は良くなる。見た目を良くするための最終形だろう。

逆に打ち込み不良があってもわからないのが欠点か。

プレキャスト部分を強度部材としてみなすことは出来ないだろうから基礎は多分厚くなる。(施工中の物は見たことがない)

2010-01-18

上記写真の箇所をはつって確認してもらった。表層部に亀裂が有るのみで直ぐ下は埋まっている。写真最下部白い筋はレベラーの物ではなく、コンクリートから分離した水が垂れた跡のようだ。ここにはレベラーを流し込んでいない。

基礎の価格

174万円也。

まだ、未施工の

・鋼製床束

・犬走り39m2 <-かなり大きい

・勝手口階段

を含む。

その他

・遣り方は基礎価格に含まれず。

・残土処理は敷地内に均してしまったため処理費なし。

主な仕様

・サイズ10m×9m

・基礎幅 150mm

・シングル配筋 太さ13mm

・鉄筋間隔タテヨコ200mm住宅保証機構仕様

2010-01-19

よく見たらプレキャストコンクリートの擁壁も気泡があった。穴を埋めた跡がわかる。黄色っぽいのが埋めた箇所。

これは当方の家の基礎ではない。こんなふうに気泡の少ないコンクリートもある。柔らかかったのか固かったのかは不明。セパ穴が埋めてないので手抜き。手抜き工事をやる施工業者でもきれいなコンクリートが打設できるのでやはり見た目と品質は一致しないのではないだろうか。