2009-10-20

先ずはデータ作り。3次元トラスで遊んでみます。データはドームハウス形状にしてみます。解析に必要なデータは

・部材のX,Y,Z軸座標

・部材のヤング率と断面積

・荷重を加える場所

・固定する場所

の4種です。これを入力にして解析すると

・部材の接合点の変位

・部材にかかる軸力 <-トラスなので圧縮か引っ張りの力しかかからない

が得られます

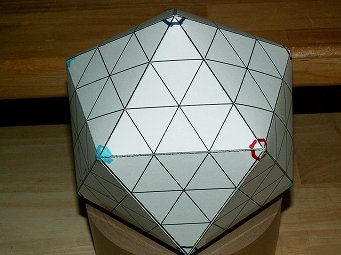

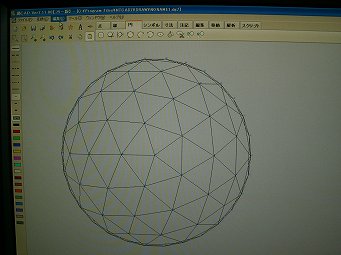

ドームハウスの形状は正20面体の正三角形を小さな正三角形に分割し、それを球に投影した形状になっている。

正20面体の頂点座標の式はWeb上にたくさんあるので説明は省略。

正20面体の座標は辺が一番上に来た状態で与えられている事が多い

ドームハウスは頂点が一番上に来た状態になるので座標を少し回転させる必要がある

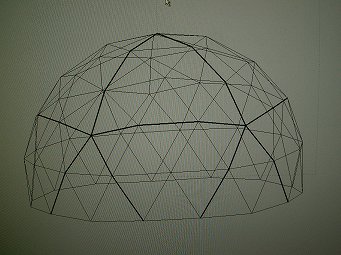

分割した正20面体を球に投影するとこんな感じになります。太い線が正20面体の正三角形。

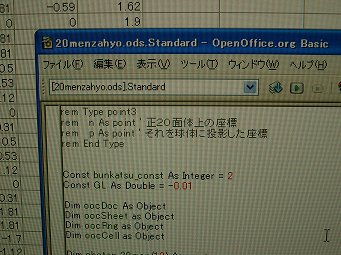

座標生成は手計算では無理なのでプログラムを書く。最初EXCELのVBAで書いていたが無料のOpenOfficeCALCのスクリプトに移植。ちょっと癖があって苦戦。

球に投影された分割正20面体。プログラムで鍋CADのスクリプトを生成、それを鍋CADに取り込んで画を画く。

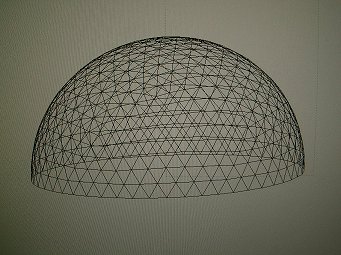

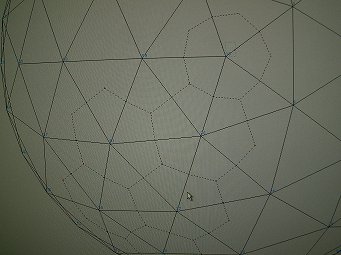

プログラムを書いてしまうと、こんな物も簡単に生成できる。

2009-10-25

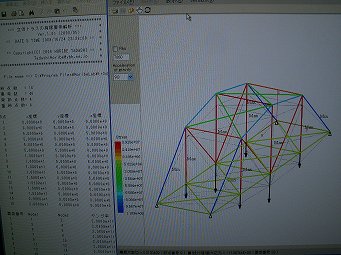

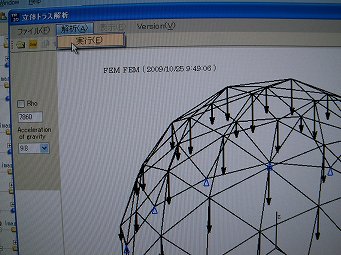

有限要素法のプログラムはVectorで「有限要素法」をキーワードにして見つけた3次元トラスのフリープログラムを使用します。名前は「立体トラスの有限要素解析プログラム 1.01」。作者のホームページは消滅しているようです。

サンプルデータの解析結果。構造物は鉄橋。

風圧力を計算したいところですが、ちょっと面倒なので積雪荷重を先に計算してみます。

荷重は頂点部分に与えます。CADで真上から見た図を書いて...

各頂点が負担する面積を作図で求めます。

上方投影面積が算出できたら、その面積に雪の単位重量を掛ければ荷重が出ます。多雪地帯では雪が締まって重くなるので積雪1cmあたり30[N/m2]、その他の地域では20[N/m2]で計算します。多雪地域外で積雪量が60cmなら荷重は60×20=1200[N/m2]となります。屋根自体の重さも加える必要があります。3角パネルは枠材の比重を0.5、面材の比重を0.7と仮定し、屋根材なども含めると1枚80kg程度になるので、頂点1つで160kgfの荷重がかかります。

木造建築の構造計算はこの本が1冊あると便利。¥5800とちょっと高い。

積雪荷重。東京なら積雪1cmにつき20[N/m2]で計算する。

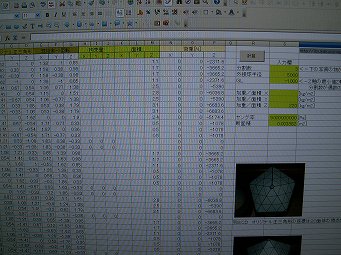

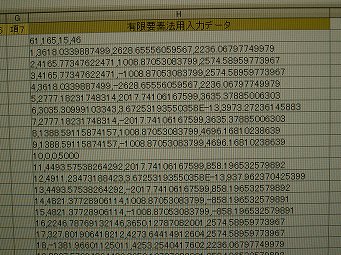

解析プログラムの入力となるのは数値のたくさん詰まったTEXTデータ。四角形形状の物なら手作業で作ることも可能だが、ドーム形状では無理。OpenOfficeCALCのスクリプトで数値を生成。

パラメータの入力欄。積雪荷重はZ軸方向だけ考えればよい

パラメータを入力したら計算ボタンを押す。EXCELのVBAより実行速度が10倍近く遅い。

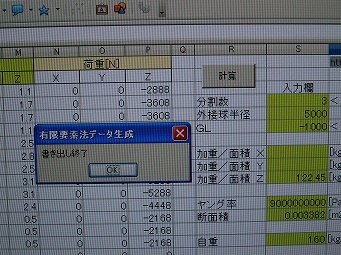

入力データが準備できたら解析プログラムに読み込ませて解析。操作方法は至って簡単。「解析」を選択するだけ。計算は瞬時に完了する。

OpenOfficeCALCのスクリプトで出力されたデータ。これをテキストファイルにする。テキストにしたい部分を囲んでCtrl+A,Ctrl+Vでメモ帳などに貼り付ければOK

表示されている図形はマウスで回転、移動、拡大が出来る

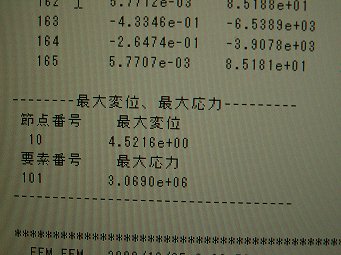

入力データはトラスなので枠の部分の強度だけで計算されてくる。枠に貼ってある面材の強度は無視している。応力は1m2あたりの数値なので枠の断面積で割ってやる必要がある。割った数値は直ぐ上の方に一覧があるので、それを読めばよい。数値は 1.0379e+04 となっている。単位はニュートンなのでkgfに換算すると約1トン。プラスは引っ張り、圧縮はマイナス表記なので1トンの引っ張り。木材の強度は1kgf/mm2と見ておけばよいので2×4材で作っても十分な強度がある。枠材相互を3~4本のボルトで固定するのかドームハウスの一般的な工法のようだが、1トンの荷重がかかるなら釘をたくさん打っておかないとマズイような気がする。

頂点部分の変位は積雪により4.5mm沈み込んだ。

積雪荷重の解析結果。赤い部分が最大応力がかかっている箇所。この部分が広がろうとするので、外側からタガをはめておくか、内側から引っ張ってやると強度が向上する。青い部分が圧縮、赤が引っ張り荷重。この構造は風圧力/地震力が無くても常に建物を倒壊させようとする力が働いている。変な設計をしない限り在来工法や2x4にはそれは無い。

同じ物をほぼ真横から見る。黒い矢印は荷重。△マークはこの部分が固定されて動かないという意味。

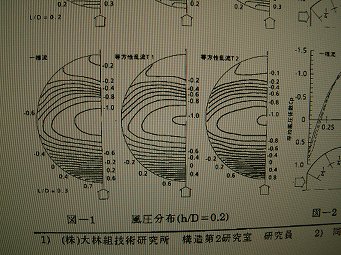

積雪荷重はZ軸方向の力だけを考えればよいので簡単ですが風圧力は3次元になる。上が凸形状になっているので大きな吸い上げ力が作用する。風圧分布については大型のドーム施設の物があったのでそれ使うことにした。

ドーム施設の風圧分布。正面部分に100kgf/m2がかかるなら頂上付近は-100kgf/m2の吸い上げ力が作用する。

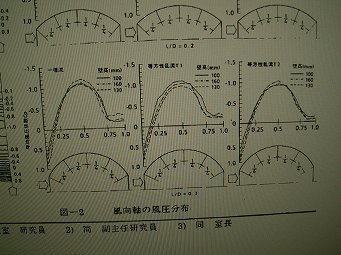

風圧分布のグラフ

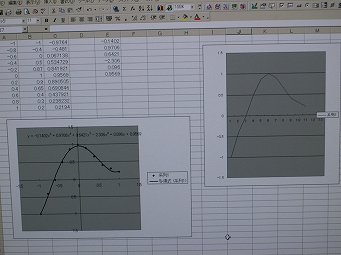

風圧力データも手作業で準備するのは困難なのでスクリプトで生成する。風圧分布のグラフをEXCELを使って多項式に変換して計算しやすくする

EXCELのグラフ機能で多項式に変換。6次式に変換した。OpenOfficeCALCでも出来るかも知れないが、そこまで使いこなしていない。

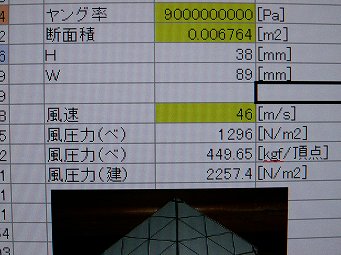

風速と風圧の関係はベルヌーイの定理の式と建築基準法上の沖縄の風速(46m/s)から計算する。ベルヌーイの定理は「流体(風=空気)が何も仕事をしないなら速度、圧力、位置エネルギーの総和は変化しない」というもの。速度エネルギーが全て圧力エネルギーに変換されると 圧力エネルギー[Pa]=空気の密度[kg/m3]×風速[m/s]÷2 となる。空気の密度は1.225[kg/m3]だ。この式に当てはめると風速46m/sの圧力は1296[N/m2=Pa]となる。kgfに換算すると132[kgf/m2]。

ベルヌーイの定理から算出された圧力は建築基準法上の風圧力計算式より小さな値となる。大体2倍程度の差になる。

風圧分布。風は左から右へ吹いている

真横から。座標原点より下にある矢印は基礎に固定されているので無くても計算結果は同じ。最大軸力は圧縮、引っ張り共に750kgf程度になった。建築基準法上の風圧力を採用すると軸力も2倍程度になる。ドーム形状は外圧に対しては部材同士が締まっていくので接合部の強度の影響が小さくなるが、内圧(つまり負圧)に対しては部材の強度ではなく接合強度の影響を受ける。

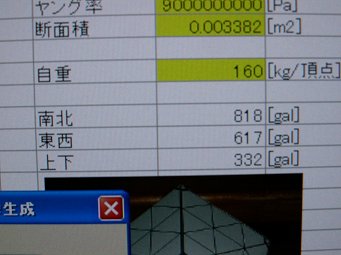

地震についても計算してみた。データは阪神淡路大震災の最大加速度。南北818ガル、東西617ガル、上下332ガルが同時にかかったという最悪のケース。上下方向については重力加速度に332ガルを加えた。

阪神淡路大震災の加速度。1ガルは1/100ニュートン。

解析結果。引っ張り圧縮共に最大軸力は1.3トン程度。ちなみに在来構法の壁倍率「5」の耐力壁は壁の横方向の長さ1mにつき1トンの横方向荷重に耐える。強い引っ張り荷重がかかるので、やはり接合部の強度が重要。最大変位は頂上にあり4.4mm移動する。ちょっと少なすぎるような...