2011-01-19

使用可能なノギスはこのタイプです。液晶表示がこれより大きい物もあります。昔は国内で販売しているところが殆どありませんでしたが、最近ではYahooオークションなどで入手できます。これ以外にも使える物がありますが見た目がこれと同じ物を購入するのが無難です。このDROはミツトヨ製には対応していません。

見た目が同じでも端子から出ている信号は現在解っている範囲で3種あります。信号形式が違う場合は設定が必要になります。設定方法はこのページの一番下の方に書いてあります。

***********

注意

***********

ノギス本体の金属部分は電源のプラス側に繋がっていますが、まれに逆の物があります。

異なる種類のノギスを絶縁せずに工作機械に取り付けると電源がショートします。ショートしているときはノギスの液晶表示が点灯しません。

異なる種類ノギスを取り付けるときは電池ボックス内の端子のどちらがノギスの金属部分と導通しているか確認してから取り付けて下さい。

ショートしても保護回路が働いて壊れることは有りませんが、電源を入れたときにノギスの液晶表示が点灯しなければすぐに電源を切って下さい。

使用可能なグラススケールはこれです。中国の信和製。これは海外 CDCO Machinnery Corp.で購入した物。国内に販売店は無いと思います。送料は長さ400mmの物3本で$60~$70程度になるはずです。空輸の料金は大体重さに比例するので長さが2倍の物なら重さも2倍になって送料も2倍になります。

グラススケール。分解能1/200mmなので表示は999.999の様に小数点以下3桁表示。下3桁目は0か5のどちらかになる。

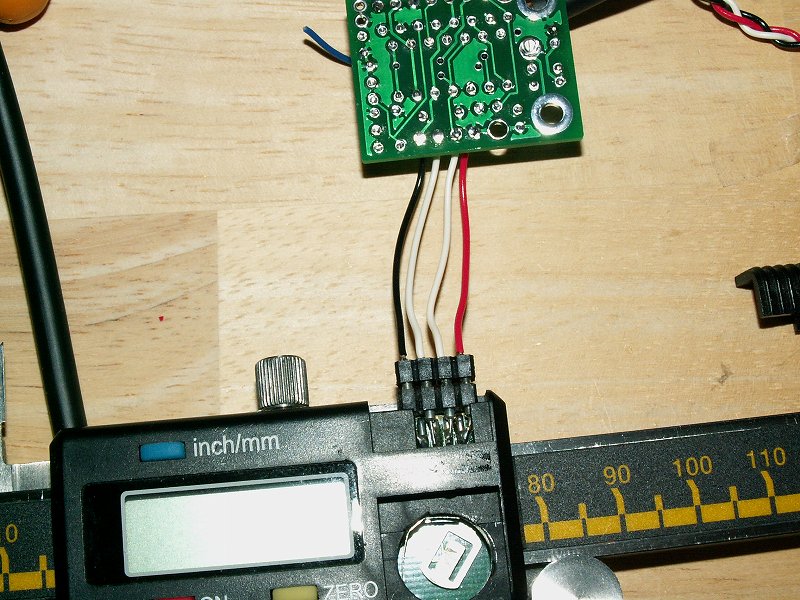

コネクターの形状。キットの小基板を経由せずにD-SUB基板に直接挿し込む。

******* 重要!! **************************************************

第2ロットが以下の作り方と違うところ

******* 重要!! **************************************************

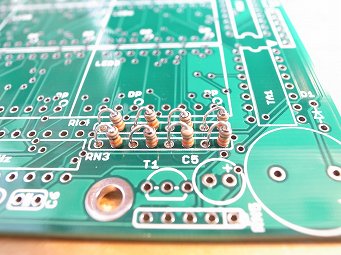

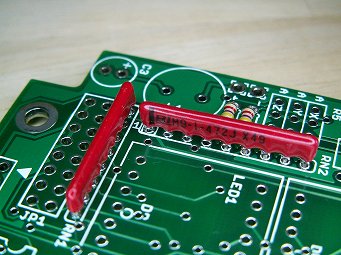

メイン基板のRN3,4,6,7,8,9の330Ωはこのように半田付けして下さい。

小基板のRN1の1kΩはこのように半田付けして下さい

RN2は黒い部品です

取付はこの向きに

*** 第2ロット特有の説明はここまで ***************************************************************

******* 重要!! **************************************************

第3ロットが以下の作り方と違うところ 2011/11/12~販売分が第3ロットです

******* 重要!! **************************************************

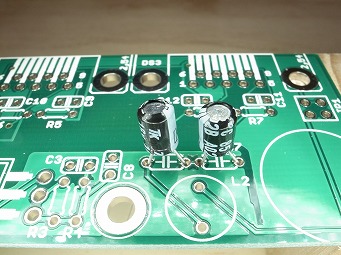

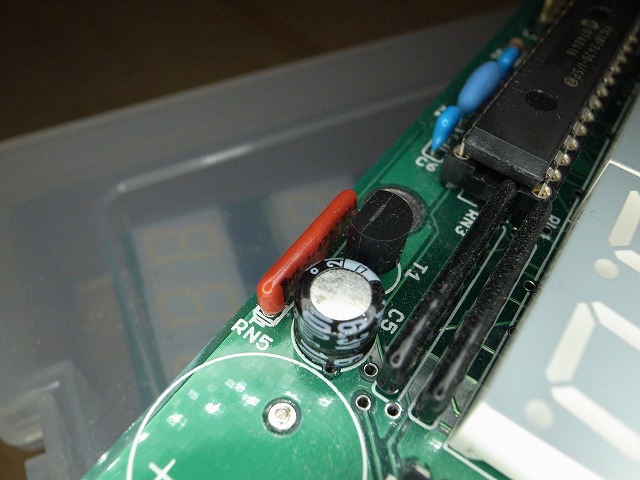

黒い円柱形の電解コンデンサは水色の積層セラミックコンデンサに変更になりました。

C4,C5は電解コンデンサが水色の積層セラミックコンデンサに変更になりました。

C6,C7は穴の位置が合っていません。極性がありますマイナス側が向き合うように半田付けして下さい。

*** 第3ロット特有の説明はここまで ***************************************************************

************************************************************************************************

キ ッ ト の 組 立 か た

************************************************************************************************

キットの組立方は部品を所定の場所に半田付けしていくだけです。大写しの写真を掲載しておきます。

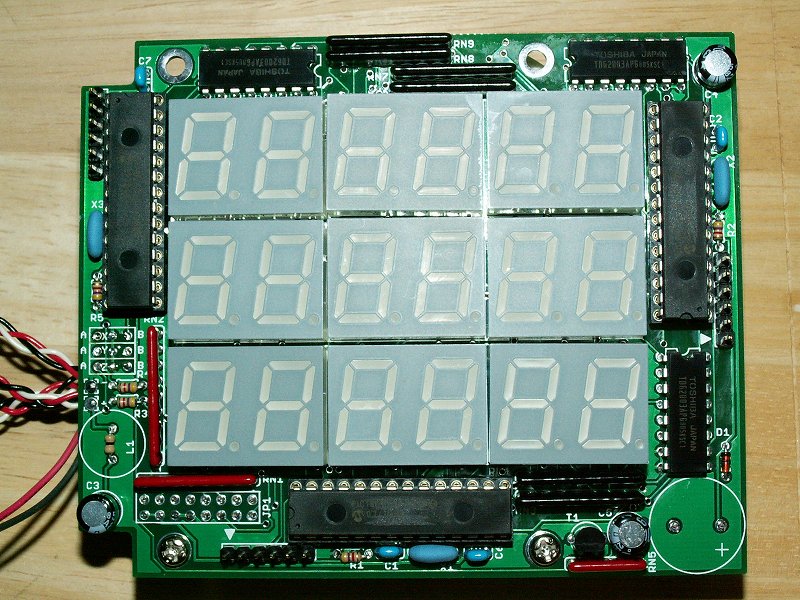

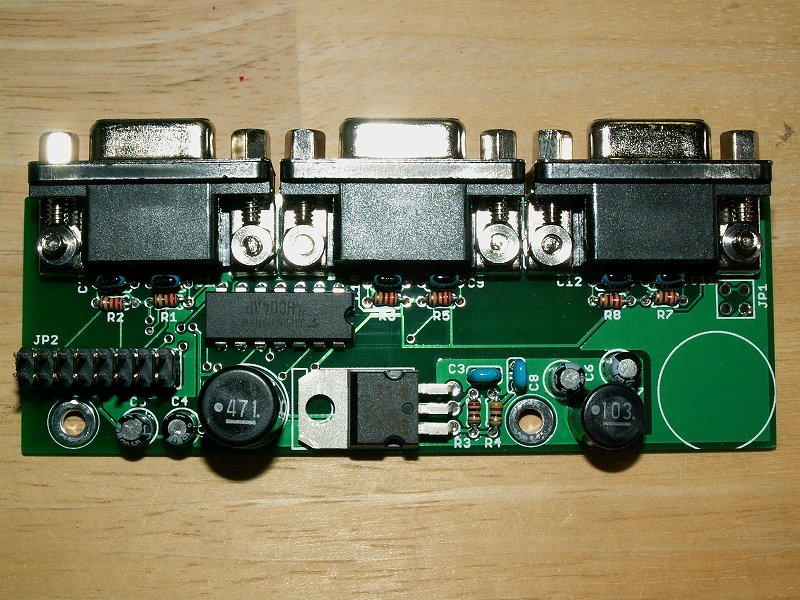

メイン基板 表面

・ピンヘッダーはソケットにICを挿したままプログラムを書き込むための物です。

・取り付け向きに注意する部品がいくつかあります。詳しくは取り付け向きについての説明を参照して下さい。

・左下のL1、シルク印刷が丸部品になっていますがゼロΩ抵抗がつきます。

・タカチSS-N160Gケースに入れる場合の注意

-スイッチの配線はこの写真の通り裏面から電線を出して下さい。

-裏面に半田付けする部品が2つあります。間違えて表面に半田付けすると外すのに苦労します。大抵は部品を壊すことになります。

2009-10-03追記

***** 注意!! ***********************************************************************

この写真右上の電解コンデンサ

C4の極性が間違って付いています。白いマイナス帯が上に来るようにするのが正解です

***********************************************************************************

2010-01-16追記

黒い集合抵抗が使用されていますが、部品ロットが変わったため赤い物が入っているキットもあります。

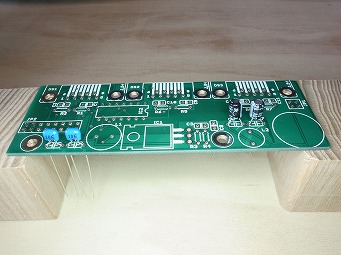

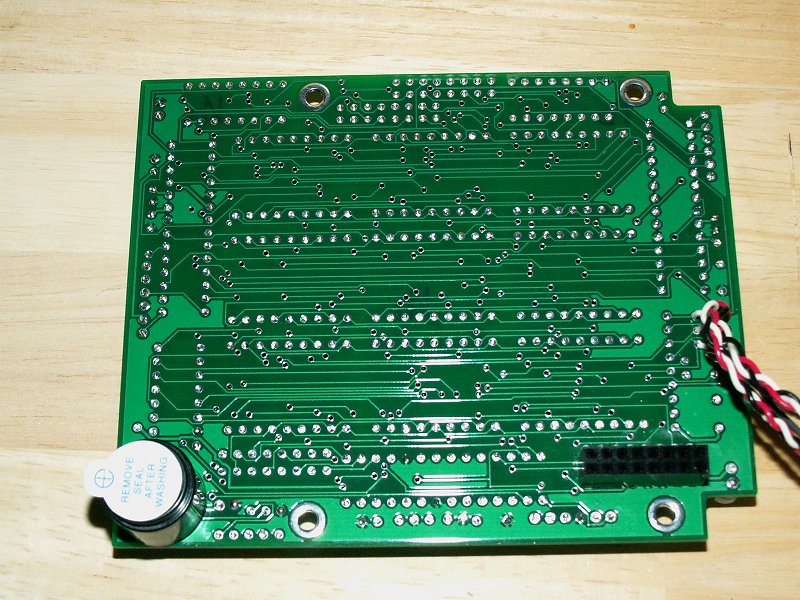

メイン基板 裏面

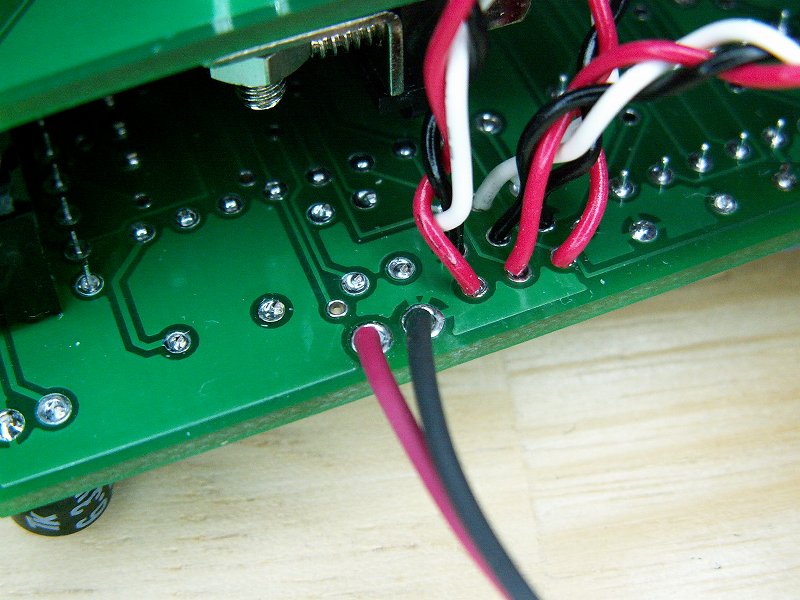

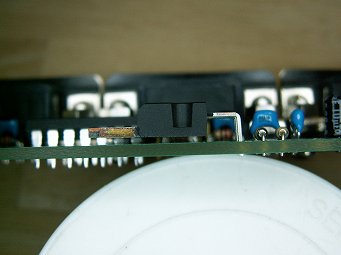

メイン基板 電源、スイッチ配線引き出し部

スイッチ配線 端子が絶縁してありますが、ケースに入れる場合は絶縁不要です。(動作確認用のためこの状態でしばらく使用するので絶縁してあります)

電源DCジャック配線 電源逆接の保護回路はありませんので注意して下さい。

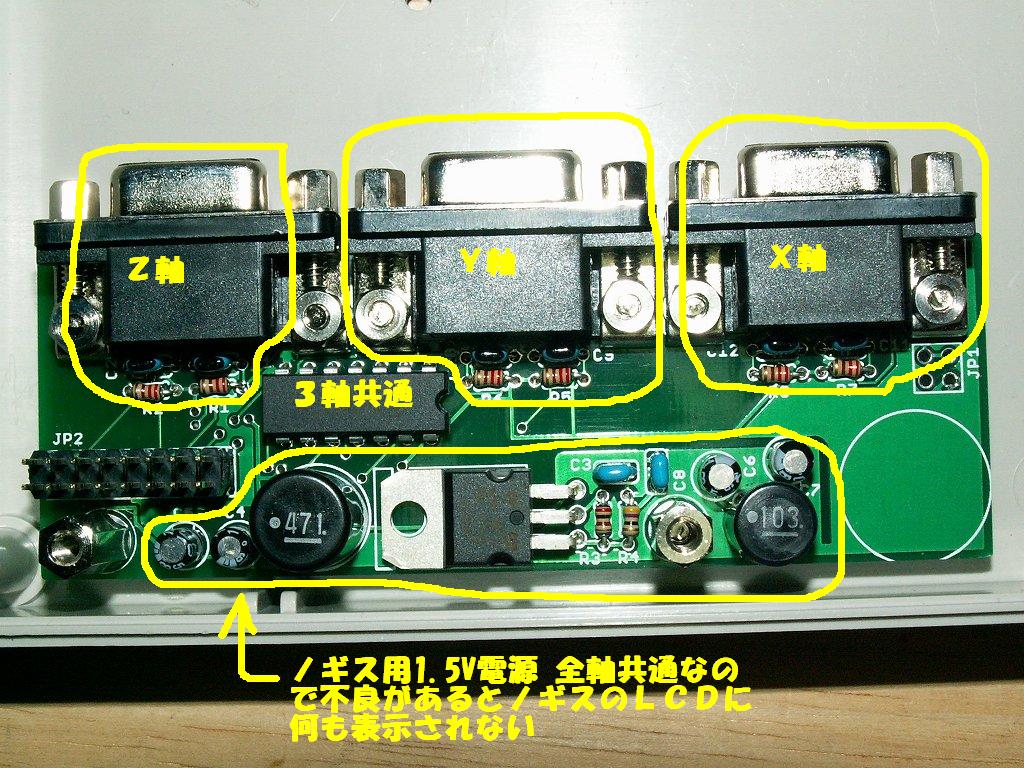

DSUB基板 裏面には何もありません

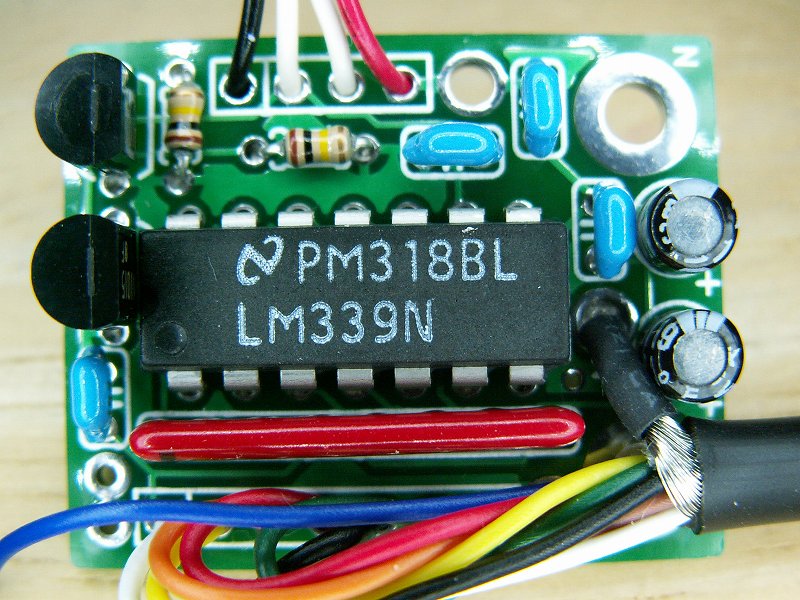

スケール用の小基板

・グラススケールを使用する場合、これは不要です。

・基板にシルク印刷の部品番号が印刷してありませんが、形状が同じ物はすべて同じものです。

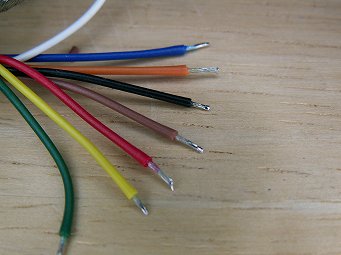

スケール用の小基板と電線の配線。この配線が最も半田付け不良を起こしやすい場所です。熱で収縮した被覆が薄く芯線に付着して導通の邪魔をします。小基板の配線不良はコネクターを差し替えると問題判別が出来ます。小基板側に問題があると判別出来たらケーブルの半田付け不良の確率99%です。

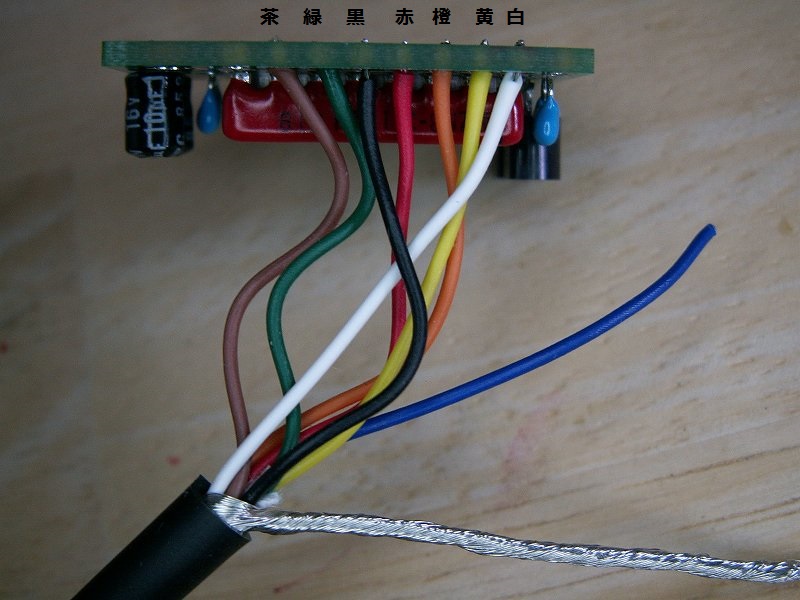

小基板とスケールの配線 これは顎の付いているノギスですが顎なしタイプでも同じです。この部分の配線は出来るだけ短くして下さい。長いとノイズに弱くなります。

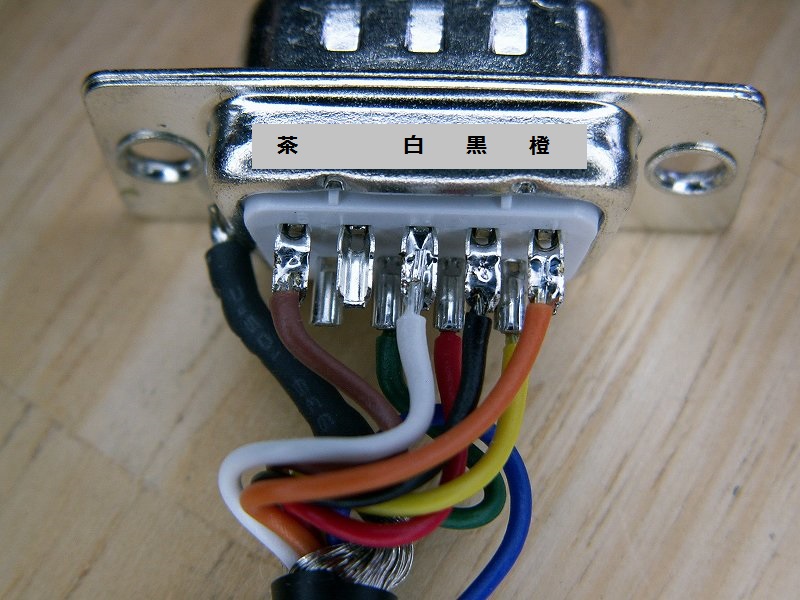

DSUBコネクター配線 ケーブルは8芯なので1本余ります。青い電線が未配線です。

DSUBコネクター配線

絶対にこうしなければならないという配線方法はありません。以下に掲載するどれでも動きます。対ノイズ性能に関しては実際に当方で試してみた配線ではありません。どれがノイズに一番強くて、どれが弱いのかは各家庭で異なるアースやノイズの状況により異なります。

・スケールを取り付ける金具の絶縁状態

・アースの有無

・金属ケースであるか否か

によってどれかを選択して下さい。以下の図の色が同じ部分は電気的に繋がっています。違う色の部分を接触させてはいけません。

ノイズに対して強いのはこの配線です。

スケールの取り付け金具が絶縁されていない場合はこの状態になります。この場合、機械にアースをする+金属ケースを使用する という組み合わせを避けて下さい。

アース端子は水回りにコンセント付近にしかないので、アースが取れないことは多いと思います。その場合はこの配線にしてください。

グラススケールと共存させた時の配線です。

ノギス型のスケールが絶縁できない場合の配線です。この場合、機械にアースはしないで下さい。

***********************************

取り付け向きに注意する部品

***********************************

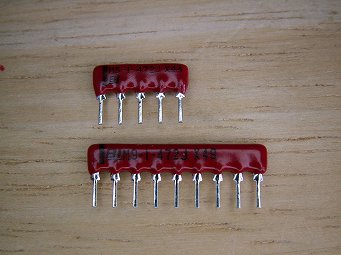

赤い集合抵抗には取り付け向きがある物があります。8本足の物はどちら向きでもかまいませんが、5,9本足の物は取り付け向きに注意して下さい。

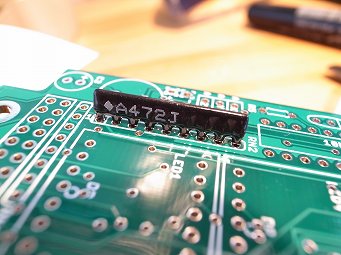

足の本数が奇数本の集合抵抗は取り付け向きがある

シルク印刷の「1」と部品の黒線を合わせる ****** 第2ロットでは一部黒い部品になっています ******

5ピンの集合抵抗の取付向き

通常、多ピンの部品を間違えて半田付けしたときは足を全部切り落として基板から外します。もちろん部品は再利用できなくなるので新品と交換します。このLEDとブザーは足が部品の下に隠れてしまうので切断することさえ困難です。絶対に向きを間違えないで下さい。

電解コンデンサは足の長い方がプラスです。白い縦帯がある方がマイナスです。大写しの写真で確認できますので参考にして下さい。

***********************************

組立時の注意 と ポイント

***********************************

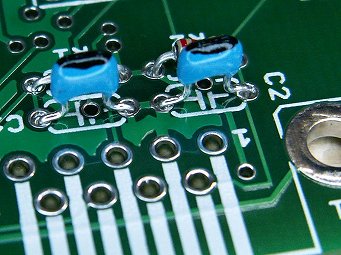

基板のパターンが良くなかったため左側の水色の部品が中央部の穴(ビアと言います)に接近しすぎています。ハンダでブリッジしないように注意して下さい。

**** この問題は 第2ロットでは解消されています ****

基板上下を繋ぐコネクターは基板をネジで借り止めしてから半田付けして下さい。両方ばらばらに半田付けすると組立時に微妙に位置が合わなかったりします。

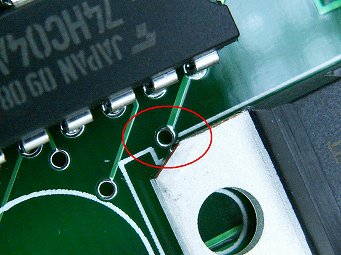

この部品(電源IC)は基板から少し浮かして取り付けて下さい。赤丸の部分と接近しすぎています。絶縁テープを貼ってもOKです。

**** この問題は 第2ロットでは解消されています 基板から浮かして取り付けなくても大丈夫です ****

ここには何も取り付けません

シールド電線は耐熱ではありません。半田付けをすると被覆がかなり縮みます。電線にハンダを少し染みこませ被覆を収縮させてから小基板やDSUBコネクターに半田付けして下さい。ハンダ小手の温度調整が出来る場合、低温にして下さい。

タカチSS-N160Gケースのボスは貫通していませんがドリルで穴を貫通させて裏面からネジで固定します。

DSUB基板は4カ所で固定して下さい。下側の2カ所はケースのボスが使用できますが、上側にはボスが無いので下側を固定し基板の穴をガイドにしてドリルで穴あけして下さい。

DSUBコネクターと基板の距離が近いので裏面に出たピンは切り落として下さい。ハンダを盛り過ぎると足を切るとき邪魔になります。

グラススケールのDSUBコネクターシェルは金属メッキです。絶縁に注意して下さい。

ムカデの干物はカッターナイフで切断して使用して下さい。

ICをソケットに差し込むためにはかなり力が必要です。

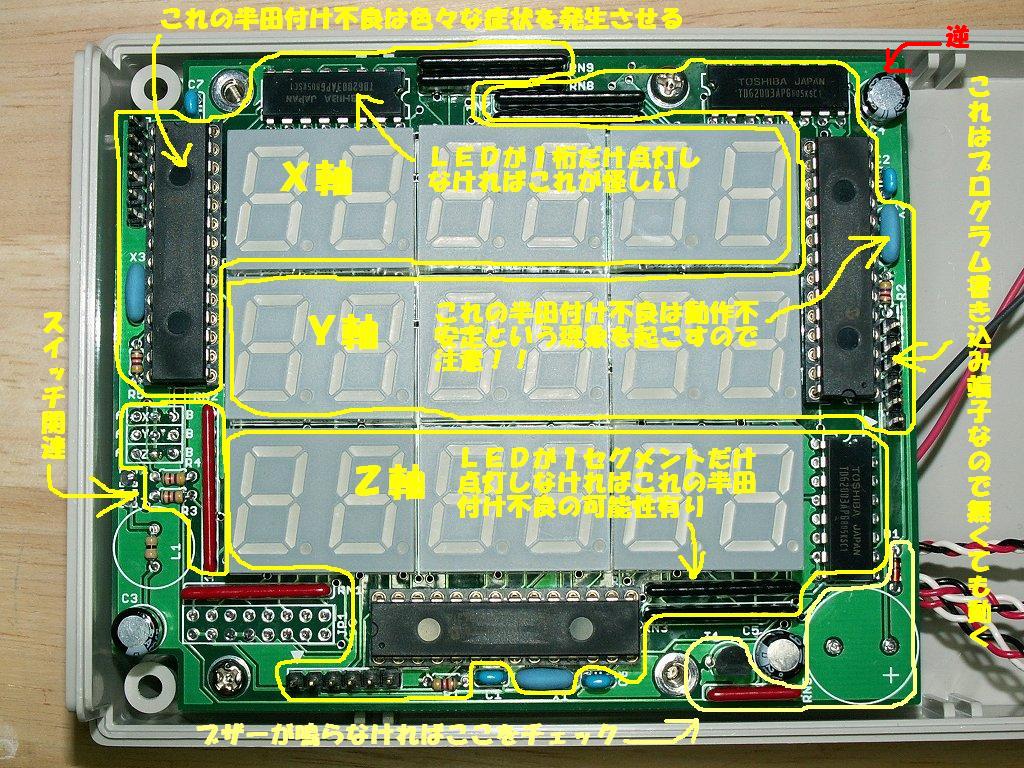

どれか1軸だけ動かないということがあると思います。半田付け忘れか半田付け不良のどちらかのはずです。各軸の部品の配置はこのようになっていますので参考にして下さい。半田付け不良の場合、見てもよくわからない事があります、見当を付けて再度ハンダ小手をあててみて下さい。マクロ撮影可能なデジカメで撮影して確認すると虫眼鏡で見るより解りやすいときがあります。それでも解決しなかったときは売店の「お問合わせ」メールで当方まで症状を連絡して下さい。症状から怪しそうな箇所を絞り込んで回答します。

2009-10-03追記

************************************************************************************

C4の極性が間違って付いています。白いマイナス帯が上に来るようにするのが正解です

************************************************************************************

穴開け参考位置は以下の添付ファイルを参照して下さい。

************************************************************

使い方

************************************************************

スイッチの機能:

・赤ボタンを1秒以上長押しすると表示が ゼロ になる。

・白ボタンを押すと現在の表示値が1/2になる。

再度白ボタンを押すと元の値に戻る。

表示値が1/2になった後にスケールを0.1mm以上動かすと元の値には戻らない。

この機能はワークの中心を出したいときに使用する物。

表示:

・ノギス版は 9999.99 表示です

グラススケール版は 999.999 表示です

・1m以上のスケール(グラススケールでは10cm以上)ではマイナス符号が桁あふれで表示されなくなるため

最終桁の小数点が点灯します。

例)

「-1234.56」は「1234.56.」と表示されます。

設定:

設定をしないと動かないノギスもあります。(STEP4参照)

旋盤の縦送りや符号が気になる場合ここで設定が必要。

この2つのケースに該当しなければ設定は不要。

STEP1.赤ボタンを押したまま電源を入れると設定モードになる。

かなり長い時間(4秒程度)押し続けなければなりません。

表示は1秒間だけ「SEt」になる。

STEP2.この項目はノギス版とグラススケール版で異なります

ノギス版:

LEDの表示は数字の8が左もしくは右に移動していく表示になる。

赤ボタンを押すたびに「8」の移動方向が交互に切り替わります。

もし、スケールを移動させたときの値の増加方向が逆であったなら、赤ボタンを押して

最初に表示されていた物と違う移動方向になったときに、白ボタンを押す。

変更が不要であるときは、最初と同じ状態の時に(=赤ボタンを押さずに)白ボタンを押す。

白ボタンを押すと設定が保存され1秒管だけ「SAVE」と表示さる。

グラススケール版:

LEDの表示は「-PLUS-」になっている。

赤ボタンを押すたびに「------」と「-PLUS-」が交互に切り替わる。

もし、スケールを移動させたときの値の増加方向が逆であったなら、赤ボタンを押して

最初に表示されていた物と違う表示の時に、白ボタンを押す。

変更が不要であるときは、最初と同じ状態の時に(=赤ボタンを押さずに)白ボタンを押す。

白ボタンを押すと設定が保存され1秒管だけ「SAVE」と表示さる。

STEP3.LEDの表示は「------」となっている。

赤ボタンを押すたびにLEDの表示が「------」と「doUbLE」に交互に切り替わる。

もし、表示値をスケール移動量の2倍にしたいなら、「doUbLE」と表示されているときに

白ボタンを押して設定を保存する。

STEP4.LEDの表示は「24bit 」となっている。

グラススケール板にはこの設定項目は有りません。

2011-07-03に追加した機能です。それ以前の物にはこの機能は有りません。

赤ボタンを押すたびにLEDの表示が「24bit 」「bcd 」「20bit 」に切り替わる。

この項目はノギスから送られてくるデータの種類を選択するもの

計測器を持っていない限りどれで有るかは解らないので、正しく表示されないときはこの値を変えて試してみるしかない。

「24bit 」 <-アゴなしのノギスはたいていこれ。

初期出荷状態ではこれに設定されています。

「bcd 」 <-DROとして使用することを想定していないノギスが多い

5分後にノギスのLCDが非表示になり、ノギスから送られてくる値が

0.05mm程度変化するという問題を抱えている個体があります

DROとして問題なく動く個体もあります。

「20bit 」 <-オークションで入手できるアゴの付いている普通のノギスにこのタイプの物が有る

白ボタンを押して設定を保存する。

設定モードには設定の取りやめ機能は無い。

STEP4の機能は2011-07-12以降に販売された物に追加されました旧ソフト利用者は¥120切手を同封して当方までICを送って下さい。

書き換えて返送します。

エラー:

ノギス型スケールは電源のON/OFFを激しく繰り返すと、固まってしまうことがあります。

このとき表示は「 E」になります。スライドさせてもノギスの液晶表示も動かない状態です。

こうなった時は電源を切ってから30秒ほど経過してから電源を入れて下さい。

-----------------------------------------------

この表示が出たらノギス型スケールが固まっている。電源を切って30秒経過してから再度電源を入れると回復する。

******************************

以下はご参考です

******************************

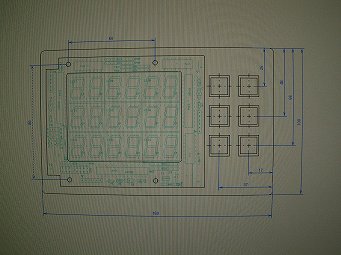

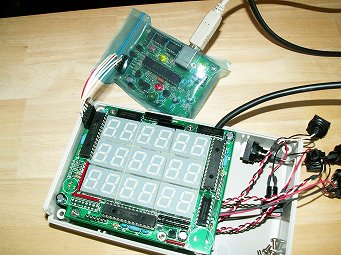

DROキット開発の様子

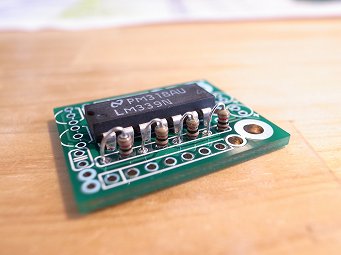

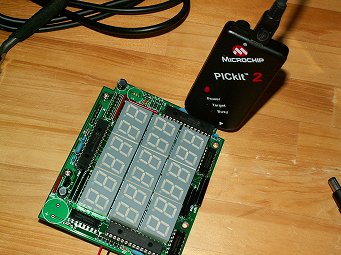

プログラムの書き込みきって何じゃらほい という人もいるかと思います。この写真に写っている物がそれです。書き込み機はUSBでパソコンと接続されパソコン側にインストールする書き込みプログラムで書き込み機を操作しICにプログラムを書き込みます。拡張子がHEXとなっているファイルがプログラムです、それを書き込みプログラムで読んで書き込み機のボタンを押すとプログラムが書き込まれます。

書き込み機。これはPickit2クローン。

これはMicrochip社純正品。